『釜ヶ崎語彙集 1972-1973』のふしぎ小沢信男 |

| 「釜ヶ崎は明治天皇がつくった」とは、本書の第一章「地域」のサブタイトルです。明治三十六年に天王寺公園での勧業博覧会に天皇が行幸するので、道筋の貧民長屋どもを取り払って、強制移転させた先が、釜ヶ崎なのでした。そしてこの界隈の足跡を、江戸初期より幕末、明治、大正、昭和とたどる。ひとつの地域の事典を編むべく、歴史からはじめる。本書は、いたって正統派です。

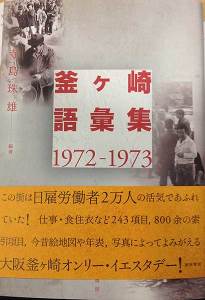

と同時に、ケタはずれだ。編著者の寺島珠雄を中心に、数名の書き手は現場に居住し、活動していて、体験と見聞にとことん依拠する。客観よりも主観で書くぞと、ひらきなおっているのですから。 第四章「住」のサブタイトルは「すみかは街のすべて」とある。日払いアパート、酔い倒れ、アオカン(野宿)等々の項目をたてて、公園や路上や街全体が居住環境なのだと、具体的に語ってゆく。狭苦しい宿よりも夏のアオカンはのびやかだ。だが寒冬の焚火集団はやはり陰惨だ。と、いたって率直に臨場的です。 ほんとうにこれは、めずらしい本だ。そもそも本書の内容は、四十年前にできあがっていた。いきなり古本みたいなはずなのに、奇妙にナマナマしい。「眠れる美女」が目を覚ましたかのように。 本書には、現場写真も多々あって、書き手たちが撮り溜めてきた目撃証拠の数々です。とりわけ人々の集合写真は、歳月が過ぎるほどにかえってナマナマしくなるのだな。かつてアッタ状景が、こうも眼前にアル衝撃。読み合わせてゆくと、文章だってまったくおなじことなのだ。 一九七二~三年の釜ヶ崎が、こうして目を覚ます。同時に、低廉な労働力の使い捨てを、かくも常時必要としてきたこの国の資本と権力の構造が、浮かびあがる。それはいよいよ眼前焦眉の現実でしょう。非正規雇用の労働者がみるみるふえて二〇〇〇万人におよぶ、この国の釜ヶ崎化のこんにちに。 編著者の寺島珠雄は、詩人で、アナーキストで、練達の土工で、鉄筋工でした。生涯独身で、けっこうモテモテの男でもありました。一九二五年生まれで、五〇歳にもならぬ壮年期の仕事だった。一九九九年に亡くなったが。当時の若手の協力者たちが、それなりにいい歳になって、本書の目を覚ますことに尽力した。こういう愉快も、まだまだこの世にあるのだな。 新宿書房 http://www.shinjuku-shobo.co.jp/new5-15/html/mybooks/440_Kamagasaki.html |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合 |