『地下出版のメディア史』展を終えて大尾侑子 |

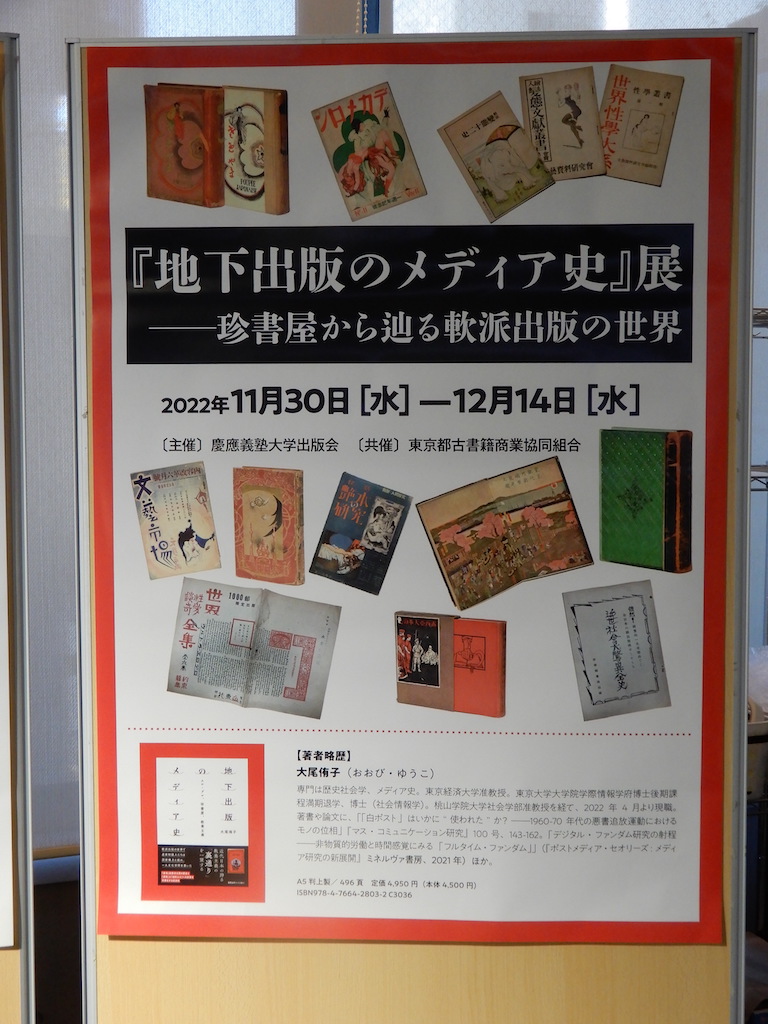

『地下出版のメディア史』という切り口2022年12月14日、名残惜しくも「『地下出版のメディア史』展」の撤収作業を終え、一息ついた新幹線のなかで筆を執っている。東京古書会館の全面的なバックアップのもと、慶應義塾大学出版会の主催で実現した今回の展示会は、二週間という会期にもかかわらず多くの来場者に恵まれた。まずはご来場者のみなさま、そして開催に向けてご尽力いただいた古書店の皆さんにお礼申し上げる。芳名録にお名前をいただいた方には、本来ならば現地でお一人ずつゆっくりとお話しをしたかったのだが、またの機会に期待したい。 そもそも「『地下出版のメディア史』展」というタイトルは、とんぼ書林・藤原さんのアイディアだった。2022年3月末、この本が書店に並び始めて数日後、突然、知らない番号から電話があった。第一声、「どうも、とんぼ書林です。あなたの本の後書きに、うちの店の名前を見つけたのでね」。なんと、よく古本を買っていた「とんぼ書林」だった。「そういえば、股旅堂さんとさっき会ったけれど、巻末の年表は貴重だよねぇ。あ、今ちょっと電話いいですか?」──。購入履歴からお電話をいただいたようだ。初めて聴く店主の声。これが私にとって、文字どおり人生初の“読者の声”となったのである。 そんなご縁から実現した展示会。企画段階では「大尾侑子発禁本コレクション(仮)」などと無味乾燥なタイトルを提案したが、これまたとんぼさんから「ただの発禁本展じゃおもしろみがない。あなたの本の切り口で整理して展示することに意味があるんだから」と後押しされ、恥ずかしながら書名を掲げることにした。振り返れば、これが大正解だった。梅原北明一党、そこから枝分かれした戦前昭和の「珍書屋」(軟派出版の版元)を主軸に据えて、本の章立てに沿って棚ごとにコンセプトを設けた。おかげで目録作成も捗り、自分がどんな史料を持っていて、なにが行方不明なのか、頭の中を整理することができたからだ。 展示品は、すべてここ十年ほどで集めた家蔵史料である。ガラスケースに並べて実感したが、やはりモノには説得力がある。出版に限らず歴史を立体的に浮かび上がらせるには、どれだけ詳細な記述を重ねてもどこか物足りない。その穴を埋めてくれるのは、やはり現物の力だろう。ガラス表紙をあしらった『不謹慎な宝石』(1929年、国際文献刊行会)などの稀覯本もそうだが、個人的な展示の目玉はやはり内容見本やチラシ、会員通信、ハガキ、スクラップであった。期せずして入手するこれらの紙ものこそ、私にとっては古書集めの醍醐味であり快楽の源泉でもある。書き込みなどの痕跡があれば、興奮は倍増するというもの。終わりのなき「地下出版」探究の鍵は、こうした小さなメディアにある。 トークイベントでの出逢い12月10日、古書会館7階で島村輝先生をお招きし、トークイベントを開催した。今後、文字にすることはないだろうと思い、よく訊ねられる「なぜこの研究をしているのか?」に答えてみることにした。結果、薄っぺらな個人史語りになってしまったが、戦前の男性中心的な趣味家集団に魅了される理由(それは現在の古書趣味への関心にも通じる)が少しだけ言語化できた。『変態・資料』『グロテスク』などの復刻を担当されてきた島村先生は、“全部押収”により幻とされた『グロテスク』2巻6号入手の経緯、「赤木妖三」の素性を追った探偵小説さながらの逸話を披露された。おもしろく、隣でただ聞き入ってしまった。会場にはウェブサイト「閑話究題 XX文学の館」管理人・七面堂究斎さんや、股旅堂の吉岡さんのお姿も。「あとがき」にも書いたように、こうした先達、古書店さんあってこそ研究ができる。お会いしたかった古書フレンズの皆さんにもご挨拶でき、本がつなぐ縁に感謝した、あたたかい冬の一日となった。 また、いつかどこかで!今回、展示という方法によって気づかされたことは思いのほか多い。一望して気づく装幀の共通性、タイポグラフィに隠されたメッセージ、紙質の変化など。ケースに並べられた瞬間、汚れた本やチラシたちが霊力をまとい発光して見えたのは、きっと照明の威力だけでは説明がつかない。一癖も二癖もある意匠に加えて、いにしえの出版人が残した執念(怨念?)がそう感じさせたのなら、地下本たちにとっても本望か……。そんなこんなで、最終日はすぐにやってきた。 それにしても、この本や雑誌、よくもまあ自分のもとに辿り着いたものだ。約百年いろいろな場所、人の手を経由してきただろう。金策のために泣く泣く手放した人もいたに違いない。また少しの間、暗いところに閉じ込めてしまう。「おつかれさまでした」という気持ちで段ボールに詰め込み、ガムテープで閉じる。またいつか、どこかでライトを浴びられますように! その時にはもっと史料の声を代弁できる言葉を身につけていたい。 (了)

|

|

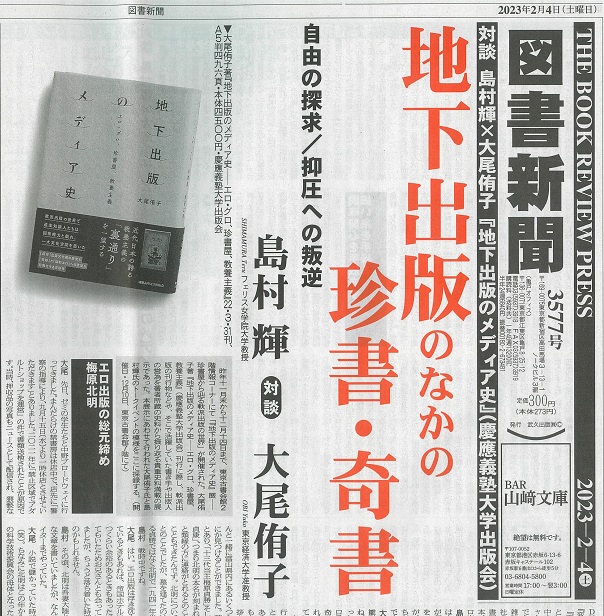

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |