『近代出版研究 第2号「雑著・雑本・ミセレイニアス」が出来ました』小林昌樹(近代出版研究所) |

|

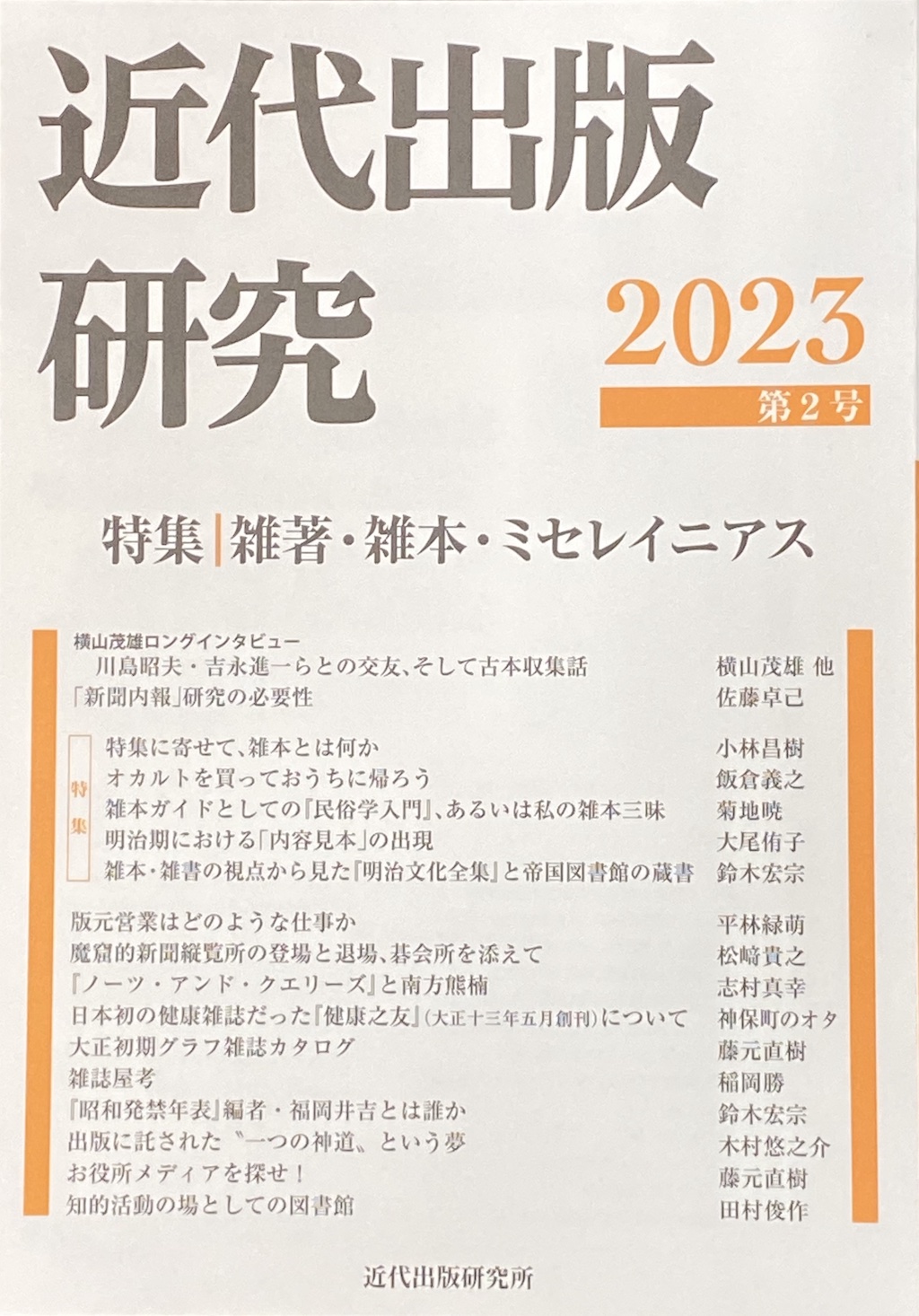

この雑誌は近代出版について「小さい問題の登録」を目標に始めた年刊の研究誌で、創刊は昨年、みなさんにお伝えしました。4月7日に第2号が発刊されたのでお知らせします。

未開拓のジャンルには古本が利く!――オカルト、UFO、霊術巻頭には英文学者で小説家、横山茂雄先生のロングインタビューを載せました。先生は、オカルト史研究を切り開いた方です。こういった、先行研究も方法論もないジャンルを研究するには、なにか秘密があるに違いないと見込んでお話を伺ったところ、果たして、広汎な古本利用があったことが分かりました。そのうえ、当時、『特殊古本雑誌』(1982)なる同人誌まで出されていたのです。 京都で才気ある大学生が特異な対象を研究すべく、古本を求めて疾駆するさまは、あたかも森見登美彦氏の小説さながら。オカルト研究をはじめ、幻想文学、ミステリ、UFO研究、霊術の話もあります。先生の回顧談は爆笑につぐ爆笑で、オカルト史研究のインタビューがこんなに面白くなるとは思いませんでした。 メディア史大家に「新聞内報」を戦前、業界紙はあったのですが、「業界紙」という言葉はなかったことはご存知ですか? 代わりに「内報」「通信」と呼ばれていました。今回、大家の枠には「メディア史」という言葉を広めた佐藤卓己先生から「新聞内報」についてご寄稿を賜りました。メディア史、特にマスコミ史上、新聞内報は重要にもかかわらず、ほとんど研究されてきませんでした。寄稿依頼に上洛した際に下鴨神社の古本まつりで待ち合わせ、先生に隠れ家的喫茶店へ案内されるまま、名水の井戸水をごちそうになったのは、私のようなアズマエビスには一生の思い出です。 コンビニ本、民俗学、内容見本、明治雑本初めて特集「雑本」を設け、5本の論考を載せました。個々の雑本を列挙して解説する本はそこそこあるのですが、雑本とは何かを正面から論じたものは、あまり見られません。 今回、私は雑本の定義をざっと見てみましたが、日本でも中国でも、そもそも書目編纂上の図書分類からこの種の言葉が生じているというのは意外な事実でした。 雑本の一種、「コンビニ本」について、妖怪がらみで(笑)テレビ番組「チコちゃんに叱られる」に登場する飯倉義之先生に今回初めてご寄稿いただきました。京都のハマムラでご一緒した若先生がこんな有名人になられるとは……。『民俗学入門』(岩波新書)がヒットした菊地暁先生にはその雑本趣味をお願いしました。民俗学と古本、そして近代出版研究の相性がいいのは、当誌の新規性というよりも、実は昭和初期以来の伝統です。 エロ・グロ・ナンセンス、昭和初期の梅原北明らによるアバンギャルドな出版を研究した『地下出版のメディア史』が話題となった大尾侑子先生には「内容見本」史を寄せてもらいました。31年前に紀田順一郎さんの『内容見本にみる出版昭和史』(本の雑誌社)を読んで以来、ずっと気になっていました。大変な力作で、その起源から分かります。 前回「図書」および「図書館」の語源を130年ぶりで明らかにした鈴木宏宗さんには、かの『明治文化全集』に含まれる雑本が、どれだけ古本に支えられていたかを分析してもらいました。帝国図書館は戦前、日本で一番、雑本が揃っていた図書館ではありますが、『明治文化全集』は、やはり多くが古本利用で賄われていたと判りました。かような実証は帝国図書館の蔵書構成を知悉する人にしかできますまい。 出版社営業や「映える」図書館など時事も本誌は「雑」誌なので、周辺の話題も載ります。今回のそれは、出版社の「営業」職が平成期に何をどのように行っていたのかの報告です。これは、出版社・志学社代表である平林緑萌さんに、若い頃の体験をご寄稿いただきました。書籍の流通というものは、私などには「日本出版配給(株)」よろしく「配給」のごとく感じられてしまいますが、これを読むと一変しますね。 図書館時事もあります。昨年夏に移転開館し、映える図書館としてSNSで「きれい」「素敵」「感動」などと絶賛を浴びた金沢市にある石川県立図書館について、そのリニューアルの主眼を、なんと田村俊作館長じきじきに寄稿いただきました。 第二特集は雑誌目次に明示しませんでしたが、第二特集が「雑誌」になっています。南方熊楠が寄稿していた英国雑誌について、サントリー学芸賞を取られた志村真幸先生にご寄稿いただきました。アマチュア研究者「アンティカリ(好古家)」が活躍する雑誌なんて、まるで当誌のよう。 在野研究者のオタさんには日本最初の健康雑誌についてご寄稿いただきました。霊術がらみで横山先生の流れに連なる方でもあります。霊術と健康は国民健康保険のなかった日本で、むしろ自然なつながりなのでした。 大正前期の「グラフ雑誌」について、やはり在野の藤元直樹さんにご寄稿いただきました。雑誌史研究が、特定雑誌研究の単なる集積になってしまっているなか、「総合雑誌」「業界誌」といった、雑誌固有のジャンル史はとても重要です。 稲岡勝先生の「雑誌屋考」は、明治半ばから昭和前期まで、書店とは別に成立していた小売店について重厚な実証です。前の創刊号で、私が埋もれていた雑誌屋を、「立ち読み」の発生源として召喚した甲斐があったというものです。 神道雑誌史もあります。新進気鋭の木村悠之介さんに聞くまで、神道出版の取次があったなんて知りませんでした。 前回、趣味の新聞縦覧実践法を寄稿いただいた松崎貴之さんには今回、明治期新聞縦覧所の成れの果てについてご寄稿いただきました。私も見つけられなかった明治期統計が使われていてびっくりです。アンティカリの実践ですね。仕事実践に強い人は趣味実践にも強いのです。 さらにユニークな書き手日本で近代出版研究という学問ジャンルは未成立で、そういう意味で生来の学者先生はほぼいないので、そのスジで有名なツイッタラー、兵務局さん(@Truppenamt)をお呼びしました。児玉誉士夫と小佐野賢治の獄中読書体験を対比する、なんて、ふつうの本好きにはできません。 創刊号も増刷しました今回、2号の前評判もよい中、創刊号が品切れになりアマゾン・マケプレでプレミアが付いてしまったので、思い切って創刊号を増刷しました。ふつう雑誌の増刷はしないので、2号を見てオモシロいと思われた向きには創刊号もぜひ定価で入手されることをお勧めします。  『近代出版研究 第2号』 皓星社刊 近代出版研究所編 A5判並製/288ページ ISBNコード:978-4-7744-0786-9 定価:2,000円(税別) 好評発売中! https://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774407869/(試し読みあり)  『近代出版研究 創刊号』 皓星社刊 近代出版研究所編 A5判並製/288ページ ISBNコード:978-4-7744-0762-3 定価:2,000円(税別) 好評発売中! https://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774407623/(試し読みあり) |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |