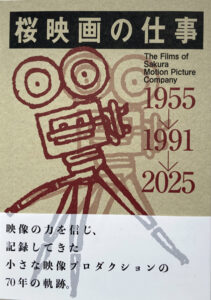

映像の力を信じ、記録してきた小さな映像プロダクションの70年の軌跡 『桜映画の仕事1955→1991→2025』その記憶と私自身山田三枝子(本書編集者/桜映画社元プロデューサー) |

|

2025 年7月、桜映画社の上に70年の歳月が流れた。1955年7月生まれの私と同じ桜映画の軌跡は、生きた記憶として、私自身と重なっている。 学生時代、私はテレビドラマのシナリオライターを目指して青山にあるシナリオ・センターに通っていて、そこで書いたテレビドラマ『座頭市物語』のシノプシス(あらすじ)を持って、西新宿にあった桜映画社を訪ねた。1978年のことである。 なぜ桜映画社かは、私の家の事情があった。私は自分の書いたシナリオが通用するかどうかを知りたくて、アポなしで六本木にある勝プロダクションに持ちこんだ。勝プロのプロデューサー(市古さんといっていたがよく覚えていない)がその場で読んでくれて、「ここで3年修業すればシナリオライターになれる」と言われ、有頂天で家人にこの話をした。ところがその 1 週間後、警察が勝プロに入ったという報道が流れ、親から見れば「かたぎでない映画やテレビ」の仕事に就くことは、大反対だった。

私はあきらめきれず「映画会社」と名前がつく会社を図書館で調べ、地味そうな3社を選んだ。英(はなぶさ)映画社と岩波映画製作所、そして桜映画社だ。その時、英と岩波は採用がないといわれ、桜映画社だけが面会に応じてくれた。私はその頃、劇映画以外の教育映画や文化映画を見たことがなく、桜映画社がどんな映画を製作する会社かも知らずにいた。 桜映画社は、全国の母親たちが株主となってつくられた会社で「母親プロダクション」とも呼ばれていた。創立して 5 年間は、映画の冒頭画面に「製作・母と子の桜映画社」というタイトルを出して、社会教育劇映画を中心に女性や子どもに寄り添う作品を作る映像プロダクションとして出発した。私が就活のために持参したシノプシスは、母子ものの時代劇ではあったが、かなり的外れで、桜映画社との出会いは、今もなお赤面の至りだ。 ところが桜映画社は、私をシナリオ研究生として受け入れてくれた。社長直属の企画室で1年間、社長の村山英治氏の長男で映画監督の村山正実氏から記録映画の企画調査やプロット(構想・骨組み)の立て方などを教わった。日比谷図書館(現・日比谷図書文化館)では、毎週水曜日、短編映画の上映会があり、毎回科学映画や社会教育映画2,3本が上映され、私は1年間に270本近くを見て上映作品のプロットなどを提出した。そこで初めて私は劇映画以外に様々な映画があることを知る。映画は一人では作れないからだろうか、なぜか岩波映画の作品エンドロールには、会社名だけで、製作スタッフなどの個人の名前が入っていなかった。 1982 年、自分の書いた脚本が村山正実監督により初めて映画になった。『かたくつよく結ばれて 地婦連30年のあゆみ』(p157)で、エンドロールのスタッフのところに脚本(鈴木三枝子)が流れた。 翌年から私は社員として配給部に移り、作る側から見せる側にまわった。当時教育映画の配給会社は、教育映画配給社や東映教育映画部をはじめ全国に沢山あって、日比谷図書館をはじめ全国の視聴覚ライブラリーに作った映画を販売してもらっていた。その頃は16ミリフィルムの販売が中心で、月に100本近く売れる時もあり、文部省の特別選定作品(文部省特選)に選ばれると50本まとめて買い上げがあり、このフィルム販売で自主企画の製作費も補填できた。 配給部での最初の仕事は1981年の長編記録映画『八十七歳の青春 市川房枝生涯を語る』(p148~151)の上映活動だった。一般の映画館ではなく、主に公民館や学校で素人が映写するため、上映中にフィルムが切れたりもして、代替えフィルムを会場まで届けたことが何度もあった。当時は、宅急便がなく、鉄道の貨物扱いでフィルムを地方に送ったりもした。この映画は、全国約400ヵ所で多くの人に見てもらうことができた。 1987 年、私は出産のため退職した。3年後の1990年、『桜映画の仕事 1955→1991』の編集を村山英治社長から依頼された。本書が刊行される34年前で、桜映画社の1991年までに製作した作品の紹介と村山英治氏の回想をあわせたもので、第一部の主要作品は、当時のリーフレット(チラシ)をいかしながら紹介し、選考基準は、村山英治氏が中心となって、桜映画の特徴をよく表すもの、内外の評価の高いもの、製作された時代をよく映すものに絞られた。第1作『さようなら蚊とはえさん』(p6)から『土の世界から』(p218)まで、教育映画、科学映画、日本の美術工芸や伝統芸能などの文化映画、医学、産業広報、アニメーションなど様々なジャンルの映画を網羅している。 例えば、時代をよく映すものとしては、昭和30年代から40年代前半にかけて製作された『お母さんの幸福(しあわせ)』(p15)『小さな仲間』(p17)『小さな灯をまもる人びと』(p49)『サッパと老人』(p63)『家族とこころ』(p70)は、いずれも結核をテーマにした短編劇映画で、当時日本では「結核」は予防や治療が進んでも、まだ死亡順位の上位を占める病気だということがわかる。 また、『アメリカの家庭生活』(p50~53)、『素顔のイギリス』(p64)、『フランスはぶどうの村で』(p65)は、欧米の家庭生活を伝えるドキュメンタリー映画だが、国内では、団地を舞台に都会に出た子供の元に身を寄せる老人を描いた『家庭の年輪』(p56~57)や、林業の現場で働く若者がいなくなるという『若い年輪』(p75)など、高度経済成長に入った日本の社会を映し出す鏡のような作品を製作している。 2000 年7月、私は、桜映画社に復職した。販売企画及びアシスタントプロデューサーを経て、社員プロデューサーとして企画・製作を担当。「製作・母と子の桜映画社」の伝統を受け継いで、私も女性や子どもに寄り添う映像づくりに多く関わることができた。『四季を楽しもう うたと遊び』(p290)は、都会の子どもたちが田植えや稲刈り、ザリガニ釣りなどの里山体験や四季折々のうたや行事を通して情緒を楽しむ作品で、収穫までの撮影のために畳16畳ほどの田んぼを1年間借りた。 撮影では子どもたちは2列だけ手植えをして、撮影を終えたが、残りは私と演出助手とで手植え作業をすることになった。映画のシーンは、撮影や編集でそぎ落としたごく一部しか使わない。稲刈りの時も同様で、映像を見るたびに辛い作業を思い出す。またあの時、田んぼにおいたカメラがスローモーションを見るように倒れ、高価な撮影機材が壊れたことも忘れられない。ほかにも7人の女性による証言記録映画『女たちの戦争体験』(p300)は、昭和3年生まれの母から聞かされた東京大空襲の話と重なって、戦争を知らない私の心に残る作品だ。 2023 年6月、介護で退職した直後に、今度は村山英治氏の次男で記録映画保存センターを立ち上げている村山英世氏(桜映画社の元社長・プロデューサー)から本書の編集を依頼された。桜映画社の70周年の記念としてまとめるとのことで、三男の村山恒夫氏(新宿書房元社長・編集者)も編集に加わった。 第一部、第二部ともにそれぞれ製作年、作品名、形式、映写時間、スタッフ、出演者、受賞歴、作品解説など、作品イメージを伝える写真と共に取り上げている。その他に「はじめに」「桜映画社のあゆみ」「掲載作品一覧」「映画製作に参加したナレーター/声優・作曲家」「社歴」を収録している。書籍版の本文はスミ1色の印刷なので、掲載映像写真はすべてモノクロである。 桜映画社は、戦後10年を経た1955年(昭和30年)の創立以来、今も良質な映像を作り続けている。社会教育、文化、美術、伝統工芸、医学、自然科学、産業広報などの記録映画や劇映画、長編ドキュメンタリーから独創的なアニメーション、さらにテレビ番組やCM、WEB動画など、幅広いジャンルに及んでいる。 桜映画社のアニメーション映画は、『たすけあいの歴史 生命保険のはじまり』(p102~103)からはじまるが、手塚治虫原案による『草原の子テングリ』(p120~121 ノンクレジットだがあの宮崎駿も参加している)やアニメーション作家との共同制作『おこんじょうるり』(p158~159 岡本忠成)、『死者の書』(p288~289 川本喜八郎)へと続く。 2025 年8月29日、見本があがってきた。本書『桜映画の仕事 1955→1991→2025』が、2 年をかけて完成したのだ。34 年前の旧版刊行時には、文化映画や教育映画に関心のある人をはじめ、大学や映画専門学校などでも活用されたと聞いている。本書も記録映画に興味のある人はもちろん、研究者や教育関係者、創作活動をしている人たちには、本書とWEB版、両方を見て記録映画の資料集としても活用してもらいたい。娯楽劇映画のような華やかさはないが、実直で誠意のある魅力あふれる記録映画をこの 1 冊の中から見つけて、知る楽しさを味わってほしい。そして、自分自身の記憶を作品に重ねて辿る楽しさもある。 本書の編集・監修では、桜映画社の製作作品の取捨選択も含めて、村山正実氏はじめ多くの元社員そして現社員の高崎理香氏他の多くの皆さんに参加していただいた。さらに校正作業では川平いつ子氏、印刷製本したモリモト印刷(井野晃資氏)、デザインを担当した桜井雄一郎氏にお世話になった。 山田三枝子(本書編集者/元・桜映画社プロデューサー) 書名:『桜映画の仕事 1955→1991→2025』 好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |