浮世絵はいかにつくられ、そして売られたのか?大久保純一 |

| 浮世絵に関する講演会をしたとき、聴衆からよくいただく質問に、「錦絵(市販された多色摺の浮世絵版画)1枚の価格は蕎麦1杯ほどだった」、あるいはより具体的に「二八蕎麦の16文と同じだった」などとよく耳にするが、これは本当なのか、というのがある。蕎麦1杯というなら、現在の数百円ほどに相当するだろうか。

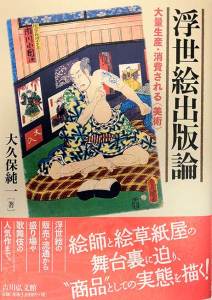

これらは江戸文化の入門書などにもよく見られる記述だが、答えは正解でもあり、また誤りでもある。江戸末期に関していえば、天保の改革時に錦絵1枚の小売り値を16文に制限する町触が出されているので、この値段で売買されたことも確かにあるのだが、諸史料をひもとくと、現実には20文から30文程度の値段で取引されていたことが多い。幕末になると、1枚150文や200文もの値段で売られる超高級品(現在の数千円に相当するか)が売り出されることもあり、しかもそれらがよく売れていたことが確かめられる。そうした高級品を数十枚ひと組で一括販売もしていたというのだから、浮世絵は江戸庶民の芸術であるという今日の通説的見方にも、ある距離を保って接しなければならないかもしれない。 また、「当時の浮世絵は、芸術作品というよりも今日のメディアと似たものだった」などという言い方もよくなされるが、実際には1つの錦絵でいったいどれくらいの枚数が摺られていたのだろうか。1万枚、あるいは2万枚などという数字が一人歩きしているが、はたして根拠はあるのだろうか。 拙著『浮世絵出版論 大量生産・消費される「美術」』は、上に述べたような、今日、「通説」として流布しているが、実はあまり詳しくは検討されてこなかった、浮世絵の制作と流通に関する諸問題を、江戸後期から末期の浮世絵と史料の読み解きを通して考察したものである。浮世絵作品の構図や配色といった造形性に目を向けたものではないため、これまでの美術史的な浮世絵論とはかなり様相がことなっている。 ただ、大量生産・消費を柱とする江戸後期以後の浮世絵版画の世界において、流通のありかたが絵の内容や描写を規定する重要な要素であったことは、考えてみれば至極当然のことである。そういう意味では、これまでの造形性ばかりに偏った浮世絵論には限界があるといえるだろう。ささやかながら、本書は従来の浮世絵論とはひと味違う視点を提示することができたのではないかと考えている。 |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合 |