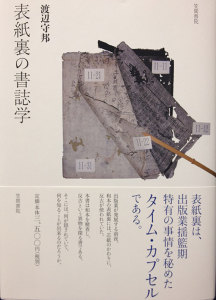

『表紙裏の書誌学』評判記渡辺守邦 |

| [頭取] 『表紙裏の書誌学』という本が出ました。

[ワル口] 屋根裏、路地裏、足の裏、裏のつく字は数々あれど、表紙裏ってのは初耳だ。 [ヒイキ] 表紙はいわば本の顔、和本では浅葱色とか栗皮色とかに染めた紙、あるいは金襴とか緞子などを使ってお洒落をしてます。そして表紙のもう一つの役目は中身の保護、芯紙というやや厚手の漉返しを表紙に貼りつけますが、それは板本の発行部数が増大した以降のこと、江戸時代の初期までは反古紙二枚ほどを貼って補強材に充ててました。これを表紙裏反古と申します。 [頭取] 表紙屋の手元に集まってくる反古紙といえば、印刷現場から出る校正刷りとか試し刷り、刷りやれ等々、それも……。 [ヒイキ] それも今回出現したのは、淀君と秀頼の最期を伝える『大坂物語』とか本邦初の一切経摺本とされながら全貌の明らかでない宗存版などの古活字版、はたまた表紙屋のものと思われる大福帳などのお宝。 [ワル口] 大福帳がお宝とは、大袈裟な。 [ヒイキ] 表紙裏に反古をひそませるのは出版業の揺籃期に限るところから、調査対象として採りあげられた書物も『全九集』(元和古活字版)・『史記』(慶長古活字版)・『鴉鷺合戦物語』(寛永古活字版)・観世流謡本(寛永六年板)などと絢爛豪華、それに応じて反古もまた珍品が出てきました。 [ワル口] 出てきましたじゃなくって、表紙から引っぺがしましただろう。 [頭取] たしかに原態への復帰はむずかしい課題、その配慮は常に怠ることがなかったもののようでござります。 [ヒイキ] 表紙裏への関心は、ある文庫の『史記』に接することを境に変化があったようです。ここの『史記』は観世流最古版の謡本反古を表紙裏にひそませることで有名ですが、反古の保存と公開との双方への配慮のあることを発見して補修に当った関係者の心配りに著者は驚いてます。また別の図書館では、スケルトン写真によって表紙の前面から裏反古を透視するなど、表紙の解体なしに進める調査を模索したりもしてたようです。 [ワル口] 怪しやな、見えないはずの裏側を見透かすとは、キリシタン伴天連の法か。 [頭取] 詳しくはこの本をお読みくださりませ。 |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合 |