『立正大学図書館 古今善本録』立正大学 古書資料館専門員 小此木敏明 |

|

立正大学の起点となったのは日蓮宗小教院(1872年設立)とされる。小教院は、明治政府の教部省所管であった神仏合併の大教院の下部組織であった。大教院廃止後もさまざまに名を変え、旧大学令(1918年公布)の認可を受けた1924年から立正大学の名を用いるようになる。長い同大学の歴史の中で、図書館は蔵書の充実に努めてきた。

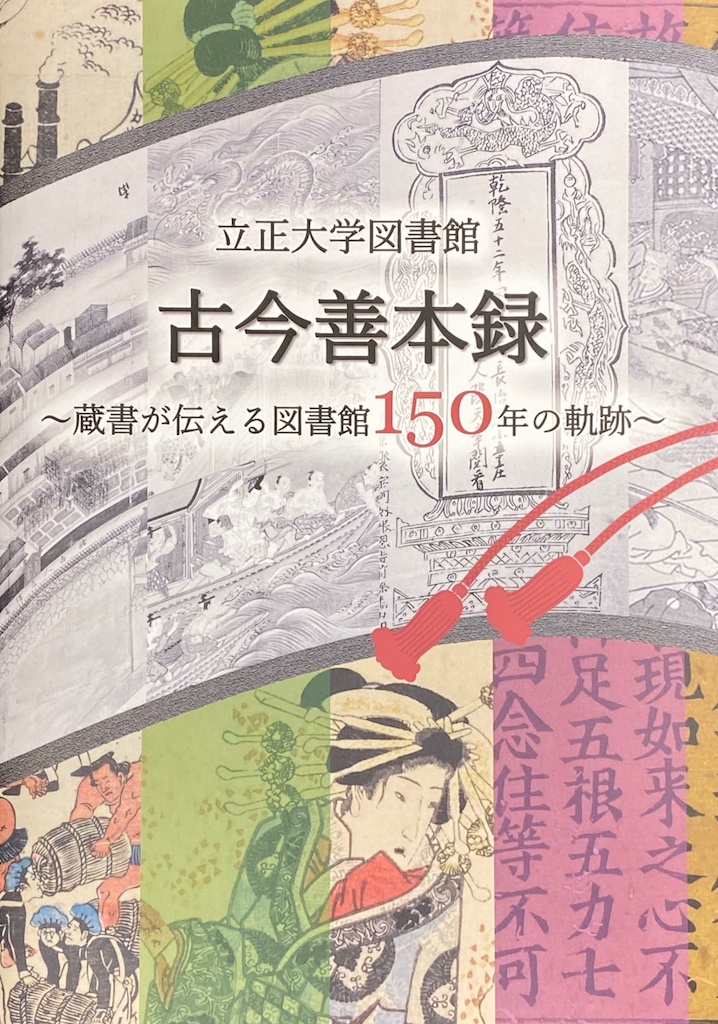

立正大学は2022年で開校150周年を迎えた。本書は、それを記念して同大学の図書館が刊行した善本目録であるが、第1部「善本一五〇選」、第2部「立正大学図書館の歴史」という2部構成となっている点に特色がある。目録と図書館史をセットにすることで、立正大学図書館のこれまでのあゆみが、より明確になるのではないかという意図による。なお、本書は同大学の教職員らによって書かれている。本筆者は第1部の一部分と第2部の執筆を担当した。 まず、第1部について述べたい。第1部は150周年にちなみ、150点の資料を、カラー画像に解説を付けて紹介する。この150点を選ぶ作業は難航した。単に年代が古いものから順番に掲載していくという方法もあるだろうが、それでは、現在までの図書館のあゆみを示すものにならないと考えた。立正大学は日蓮宗の教育機関を母体とするため、古く貴重なものの大半が仏書だろうと予想される方も多いのではないか。図書館が所蔵する和漢古書などを集め、2014年に開館した古書資料館の所蔵数は10,000点を超えるが、その7割は仏教関係書である。こうした点から見れば、先の予想は大きく外れてはいない。しかし、立正大学が総合大学として歩んできた時間も長いため、図書館は仏書だけを収集してきたわけではない。例えば、1973年には、同大学の名誉教授で日本地理学の泰斗であった田中啓爾の旧蔵資料(田中啓爾文庫)の寄贈を受けたりもしている。田中啓爾文庫には、貴重な絵地図などが多い。また、近年は文学関係の奈良絵本や絵巻、和歌集に加え、ちりめん本や洋古書の収集にも力を入れている。 以上の点をふまえ、掲載資料を以下の七つの章に分類することにした。 第1章「日蓮と日蓮宗」、第2章「古刊本・古活字版」、第3章「物語と和歌」、第4章「異国関連資料」、第5章「絵図と双六」、第6章「書写資料・自筆本」、第7章「西洋古版本」 第1章や第2章には、戦前から所蔵している仏書類を多く掲載しているが、第3章や第7章は近年購入したものを中心とする。先に示したちりめん本も第3章に含まれる。田中啓爾文庫の資料は、第4章や第5章に載せている。同文庫には、教科書類にも掲載されている有名な出島図「長崎和蘭陀屋舗図」や琉球の首里・那覇の周辺を描いた「首里那覇古絵地図」があるが、これらは第4章に分類された。第6章には、これまでの章に割り振られなかった手書きの資料の中で、変わったものを載せた。例えば、サンスクリット語やチベット語で記された経典(貝葉型の紙写本)のほか、立正大学で長年学長を務め、内閣総理大臣にもなった石橋湛山直筆の履歴書もある。ちなみに、第1部の1番目は日蓮の著作をまとめた『録内御書』の版本、150番目は「グーテンベルク42行聖書〔零葉〕」となっている。 以上のように、第1部には古今東西の資料を掲載するが、それらは、図書館が古くから所蔵してきたものと新たに収集したものから成る。『古今善本録』という本書のタイトルには、これらの意味合いが込められている。 最後に、第2部「立正大学図書館の歴史」についても触れておく。第2部は3章から成っており、第1章は「図書館のあゆみ」、第2章は「蔵書の分類とその変遷」、第3章は「蔵書の来歴と文庫」となっている。第1章は、図書館の建物をめぐる変遷を中心とするが、明治期に図書主任(図書係)という役職が学則に記載された話なども載せる。第2章は、収蔵資料の分類が明治期からどのように変化してきたかについて述べたものである。戦後、日本十進分類法を採用するまでの間、数度に渡って分類・整理の見直しが行われた。第3章は、各時代の図書館印を紹介したり、明治期以来、図書館へ資料を寄贈した人々や寺院などについて触れたりしている。先に述べた田中啓爾など、第一部掲載資料の旧蔵者(寄贈者)を紹介している場合もあるので、第1部と合わせ読んでいただきたい。 偏見かもしれないが、この手の図書館史は、その大学に所属していない人にとって退屈なものと思われがちである。しかし、仏教系の私立大学図書館が明治期以降どのように変化していったかという問題は、日本の図書館史全体を考える上でも重要な事例となるのではないか。日本の図書館史が語られる場合、国会図書館や国立大学がその代表となることが多い。しかし仏教系の私立大学図書館もそれらと同様に、江戸時代的なあり方から近代的な図書館へと移行していったはずである。 第1部・第2部を通して、本書を手に取ってもらえば何らかの発見があるだろう。是非一度ページを開いてみて欲しい。  『立正大学図書館 古今善本録 -蔵書が伝える図書館 150年の軌跡-』 発行:立正大学図書館 編集:立正大学図書館品川学術情報課 販売総代理店:極東書店 ISBN:978-4-907075-09-5 定価:16,500円(税込) 好評発売中! https://www.kyokuto-bk.co.jp/topics/KF-2237.pdf |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |