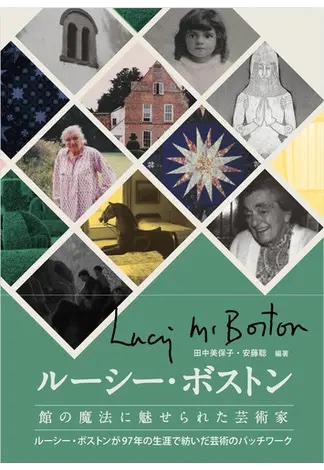

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』現代イギリス児童文学・東京女子大学教授 田中美保子 |

1990年10月13日、英国ケンブリッジ州郊外のヘミングフォード・アボッツ村の聖マーガレット教会で、ルーシー・M・ボストン(以下、ルーシー・ボストン)を偲ぶメモリアル・サービスが催された。上記は、その時に、児童文学者ピーター・ホリンデイルが読んだ弔辞の抜粋である。ボストンの生涯と芸術活動を端的に言い得ている一文である。 本書は、このルーシー・ボストン(Lucy M. Boston、1892年12 月10日〜1990年5月25日)の評伝集である。ボストンは、日本では英国の児童文学作家としてのみ知られている感があるが、実は、自伝執筆、詩作、パッチワーク制作、造園、古代種バラの育苗、音楽、油絵など、いくつもの分野で並外れた作品を残した稀有な芸術家である。そしてそれは、そうしたボストンの生涯や諸活動は、いずれも、イングリッシュネスそのものである。ボストンほど英国文化の真髄を体現している芸術家は他に類をみない。 それにもかかわらず、ボストンの評伝集はおろか、作品をめぐる評論も、英国をはじめどの国でもほとんど出ていなかった。ウィリアム・モリスやターシャ・テューダーの日本における根強い人気を考えると、ボストンももっと広く知られて良いはずである。何がそれを阻んでいるのだろう? そもそも、私が学生時代にボストンの世界に彷徨い込んだきっかけは、60歳を超えて作家活動を始めたという逸話に惹かれてのことだった。 ボストンのすべての芸術活動は、62歳に処女作を出版した後、90歳代に及ぶまでの30年間に行われたものである、という事実。それを生み出した源泉は、1130年代ごろまでにノルマン人が建てたと言われるイングランドで人が住み続けている最古の民家である、ということ。さらに、まさに、ボストンの芸術活動の多種多様さと、それぞれの活動が分かち難く結びついているという魅力。これでは、ボストンについてそう簡単には論じられない。一人の人間では太刀打ちできないほどの多角的な調査や分析を要するーーこの気づきが、分野の異なる仲間と科研費のプロジェクトを2013年に立ち上げるきっかけになった。はじめ、イギリス2名、日本3名で立ち上げたプロジェクトは、その後6年間に大きく膨らみ、(児童)文学だけではなく、サウンドスケープ、針仕事、造園・園芸、音楽、詩、絵画・イラストなどの専門家や愛好者など、総勢英日18人の執筆者と7人の翻訳者という多彩なメンバーによる評伝集へと結実することになった。 ただの堅苦しい論文集はこの作家の活動にそぐわない。研究者だけではなく、手仕事や園芸、音楽、建築などにも関心のある人たちにも楽しめる本にしたかった。美しいパッチワークや、庭や古代種バラ、ノルマン様式のマナ・ハウスの室内外などの写真や、ボストンとの想い出やエピソードを記したエッセイなど、気軽に楽しめる読み物も加えた。この館の離れに寄宿していた林望氏の講演録やエッセイ、作品の翻訳者の一人長沼登代子氏に送られたボストンの書簡、ボストンに影響を受けた女児の想い出なども収録した。第一部「文学作品」、第二部「その他の芸術作品」、第三部「ボストン」をめぐって」と題した3部構成になった本書は、帯の文言通り、「まさに97年の生涯で紡いだ芸術のパッチワーク」である、と自負している。 文芸評論家で子ども文化研究者の野上暁は、本書を以下のように評している。 もう一つだけ、ここで、ボストンについて特筆しておきたいことがある。それは、ボストンは芸術家であるだけではなく、たいへん優れた「教育者」でもあったという側面だ。上述の野上の書評でも触れられているとおり、上橋菜穂子は、憧れのボストンに高校の研修旅行で会いに行った。物語を語る人に憧れていた上橋に、ボストンはこの時、「大人になり、様々なことを経ても、まだその夢を強く持ちつづけているようなら、あなたはきっと作家になれます」と言ったという。そして、この言葉がその後の上橋を支えてきたことを上橋は折に触れ書いている(上橋菜穂子『明日は、いずこの空の下』講談社ほか)。さらに、ボストンの作品のイラストを手がけた一人息子ピーターの妻ダイアナが東京女子大学で講演した時に、上橋がこのエピソードを告げると、ダイアナは、「イギリスでも、同じように励まされて児童文学作家になり、カーネギー賞を取った人がいるんですよ」と言ったという。加えて言えば、名エッセイ『イギリスはおいしい』で作家林望が誕生したのも、この館の離れにたまたま同氏が寄宿し、ボストンとの交流の日々あってこそのことであると思われる。ボストンは館の過去の住人たちの音や声を聞くなど霊感が強かったという。また、手相を読んだり手描き文字で性格を判断していたとも聞く。そういうボストンの眼には、こうした作家たちに潜んでいた卓越した才能がひときわ輝いて見えたのかもしれない。  『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』 国書刊行会 刊 田中美保子・安藤聡 編著 ISBN:978-4-336-07382-2 Cコード:0023 定価 3,800円 (税別) 好評発売中! https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336073822/ (章ごとの執筆者と概要https://www.kokusho.co.jp/dldata/9784336073822_01.pdf) 2023年9月16日(土)15:00-17:00 2023年12月18日(月)17:00-19:00 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |