懐かしき古書店主たちの談話 第2回日本古書通信社 樽見博 |

|

私が日本古書通信の編集に関わるようになって10年目の1989年(平成元年)、日本国中がバブル経済の中にあった。古書業界は昔から景気の影響が後から出て来ると言われるが、明治古典会の七夕市なども高値続出で会場がどよめくことも多かった。

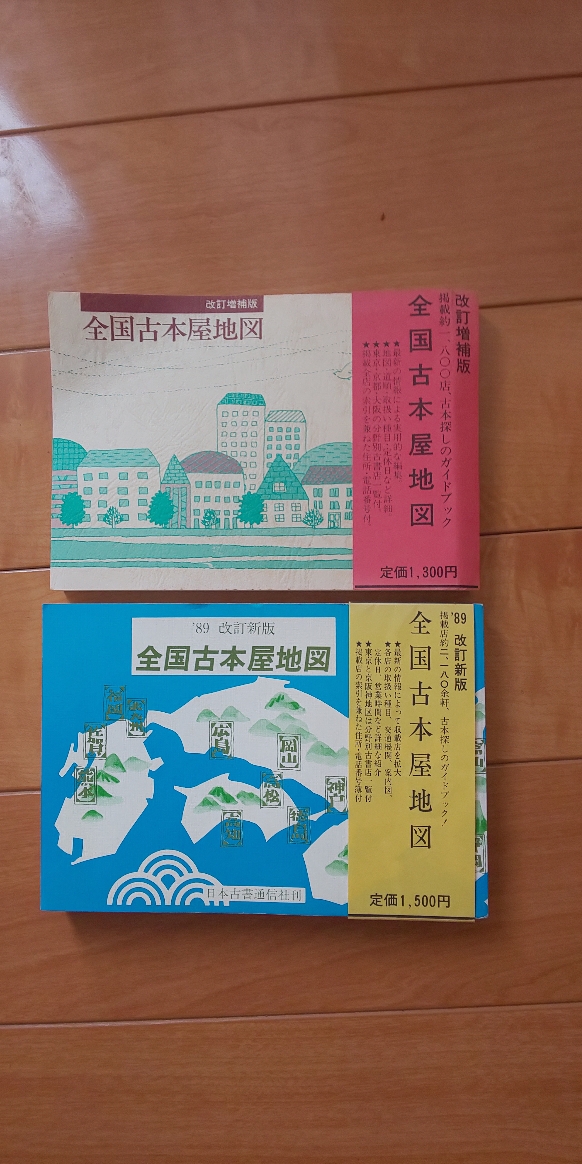

日本古書通信社では昭和52年から『全国古本屋地図』を出し、ほぼ毎年のように改訂増補版を出していた。昭和61年版には全国の古本屋約1800店を紹介しているが、平成元年の1989年版では2180軒に増えている。当時各地の古本屋が本店の外に支店を出すケースが増えていたからだ。 当時は神保町だけで91軒の古本屋があったことが分かる。小川町や西神田、三崎町にも31軒の古本屋があった。今回、その89年版に収めた靖国通りの古書店街の地図を見て改めて閉店した店の多いことに愕然とした。神保町古書店街は現在も健在だが、その様相は明らかに変化したようだ。当時あった実店舗のある古本屋で、閉店または他地域へ移転した店を、神保町1丁目から3丁目まで、その取扱い分野と合わせてあげてみよう。 一丁目 二丁目 その他、西神田の金文堂書店(歴史・教育・和本)、小川町の明治堂書店(近代史・思想)、三崎町の長門屋書房(社史、年鑑、名簿)などもあった。専門性のある古書店が多いのが分かる。神保町は現在も専門店が多いが、他地域から進出してきて現在人気のある店を展開している、澤口書店、愛書館中川書房、@ワンダーさんなどは、専門店志向というよりは間口を広くすることに意を用いているように思う。現在の読者の傾向を反映したものなのだろう。洋古書店と社会科学専門店が減ったのもわかる。 私は、先にあげた古書店の内、明文堂の中根隆治さん、蒐堂の山田孝さん、中野書店の中野実・智之さん親子、アベノスタンプコイン社の野本孝清さん、金文堂の木内茂さんにお話を伺い記事にし、また原稿を依頼してきた。なかでも中根さん、野本さん、木内さん、それに私と同年だが惜しまれて早世された中野智之さんが思い出深い。今回はその4人の談話を二回にわけて紹介したい。 神田古書センターの6、7階に店をだしていたアベノスタンプコイン社の野本孝清さんのお話を伺ったのは昭和58年5月号である。当時「専門店と語る」という連載を、八木福次郎と私が交互に担当していた。昭和58年に私が担当したのは、野本さんの他に、落語本の紅谷書店紅谷隆司さん、社会科学の都丸書店外丸茂雄さん、漢籍の文徳書房川路俊三さんの4名である。皆さん既に鬼籍に入られている。選んだ分野から人選も私がしたのだと思う。私は28歳でその年の3月に結婚している。八木からは年中、お前はやる気があるのかと叱られてばかりいた。それでもこのインタビューの仕事は面白く、40年も前だがお会いした折の声や表情まで鮮明に記憶している。 野本さんへのインタビューは、神田古書センターのカレー屋ボンディで行った。野本さんがお昼をご馳走してくれたのである。掲載した写真を見ると今の私よりかなり若い。この記事の5年後の平成元年1月激務が祟ったのか58歳で急死されてしまう。古書センターの6、7階のお店は商品であふれ、「紙クズ・珍品のデパート」がキャッチフレーズだった。昭和52年に神田古書センターが完成し、当初は9階が展示会スペースで、野本さんも参加していたが、高山書店さんの勧めで店舗を開いた。元々は切手やコインの店を大阪のデパートなどに11軒展開していたという。つまりやり手なのである。流行の波がある切手コインから、映画ポスターやパンフレット、古写真、古地図、引き札、相撲番付、マッチラベルなどおよそ200品目の「紙くず」を扱うようになっていく。野本さんは「人間の気持ちといいいますか、趣味家というのは気持ちがちょいちょい移るんです。だから、同じ物がずうーっと、平均点でいくのではないので、商売する側からいったら、ある程度先を読んで、やっていかないといけない」「途中で(収集に)挫折していく人が多いです。熱しやすく、さめやすい人が多いですからね。あまり急激に集められる方は、すぐやめてしまうんです。やっぱり、地道にやっている方がずっと続きますね」「貨幣の展覧会とか、貨幣をデパート商品にしたのも僕が最初なんですよ。それまで貨幣というのは古銭という感覚で、全然商品価値のないもので、ほんの一握りの趣味家の対象だったんです。そういうふうに、今まで見捨ててきたものを、どういうふうにか商品化するというのが僕らの使命ではないかと思います。そういう考えがなかったら、こういう商売は出来ません。しかも、そうしたものを残していくには、値付けをしなければいけない」「自分が完全にコレクターになってしまってもいけない。いい物はお客さんにすすめていかないといけない。そうしたものが有効に活かされる相手さがしのためにおいているという考え方でないとちょっと問題があると思います」。常に低姿勢でありながら、冷静に客を選ぶ必要を語っている。大阪商人の精神というものだろう。40年たっても、これらの言葉は商売の核心を衝いているといえるだろう。 4人の中で一番近年のインタビューは平成24年(2012)5月号の明文堂中根隆治さんへのインタビューである。中根さんは大正9年浅草生まれ、家は鍼灸師だったが按摩と言われるのが嫌で、高等小学校を出た後、神保町の彰文堂という当時全盛を極めていた献呈教科書を扱う古本屋に丁稚奉公に入った。「毎年3、4月の春になると、当時の神保町古書店街は教科書シーズンで、ものすごく売れる。店内の商品を片付けて教科書を積み上げる。中学生が学校で使う教科書の配当表をもってきて、それに従って私らが棚から選んで揃えて渡すのです。お客は店の中には入れなかった。入られると、こちらが動けなくなってしまう。そのくらいお客がきたんですよ」。昭和15年兵隊検査、16年1月に陸軍に現役招集、麻布三連隊に入る。大東亜戦争が始まり、何処に行くとも告げられず、船が着いたのは大連。関東軍の指揮下に入る。終戦時は黒河省孫呉に居たが、ソ連軍の捕虜となり2年間シベリアに抑留される。「乗せられたシベリア鉄道の貨物列車が行ったり来たりしてどこに収容されたか分からないんですよ。ウラジオストックの方に向かったので、これで帰国できると思ったらまた戻ってしまう。それを繰り返すんですよ。三段になった貨物列車で一度寝たら起き上がれないんです。鉄道沿いでどのくらい死体の山を見たか分からないですよ。収容所ではお決まりの土木建築の作業をさせられたんですが、みんな諦めていましたね。酷いものでした」。運よく2年で帰国、彰文堂に戻る。昭和28年に、甲府出身の石井忠俊が神保町一丁目で経営していた明文堂書店の次女と結婚、店の仕事をするようになる。忠俊は震災後の東京で家業の建具屋をやっていたが、弟の辰男が駿河台下の明治堂書店で修業後、三崎町で明文堂を開いた。その後神保町に移るが、戦火を避け昭和19年に甲府へ疎開。当時、辰男の勧めもあり三崎町で日大生相手の古本屋を開いていた忠俊が後に入った。中根さんが明文堂で働くようになった頃、忠俊は商売熱心ではなく棚はガラガラ、ウインドウもない。「だから私は店を充実させるために本当に毎日市場に通いましたよ。神田は当然だけど、三ノ輪とか千葉や中央線、南部の市にも行きました。昭和30年代というのは高度経済成長時代ですからね、遣り甲斐がありましたよね。それで今でも不思議なのは、当時の私は経験は浅いのに、これはいい本だと思うものを、当時の東陽堂の先々代とか神保町のベテランたちとセリで競争して買えたんですからね。それを店に並べておくと、中央線とか本郷の専門店が抜きに来てましたよ」「明文堂のあった場所は靖国通りから入った横丁だから、表通りのようには売れないんですよ。だから何か特色を出そうと思ってね。だけどお金は無いから和本は扱えないし、それで社会科学系の専門店にしようと考えたんです。時代もあったんでしょう。よく売れました。お客さんは昭和50年代までは圧倒的に学生でした。明大、日大、中大、専大がありましたから、当時の学生は本当によく読んだんですよ」。 インタビューの間、そばで娘さんが心配そうにずっと付き添っていた。記事になって雑誌を届けると喜んだのはその娘さんだった。中根さんは翌年平成25年6月に93歳で亡くなられお店も閉店した。雑誌に載せた写真も穏やかな人柄そのものの優しい表情である。昭和という時代を生きた古本屋を象徴する方だったと思う。 それにしてもかつては古書売買の中心的分野だった社会科学系の需要が減ったのは何故だろう。世の中のスピードに印刷物では合わなくなったのか。最近気づいたのだが、評論系総合雑誌の記事の一篇あたりの頁数が30年40年前と比べると半減している。硬い論文の長さに現代人は耐えられなくなっているのではないかと思わないでもない。(つづく) |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |