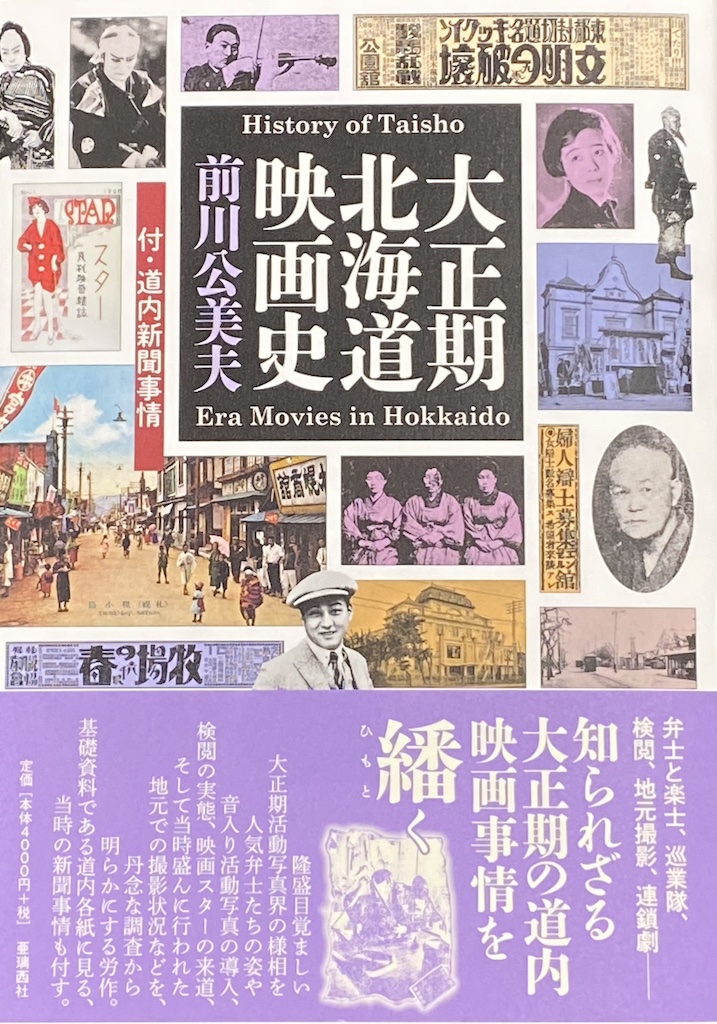

『大正期北海道映画史』前川 公美夫 |

|

「他の仕事にかかっていたので、後から拝読しようと思いながら、『はじめに』と『道内新聞事情』を読み始めると、ついつい『弁士と楽士』の章まで読んでしまいました。」

本を差し上げた親しい知人からのメールで、後日会った時には「弁士ってあんなに勝手なことをやってたんだ。面白いねぇ」という言葉を聞かせてくれた。「勝手なこと」の最たるものは映画の題名を変えての上映だが、婦女誘拐や賭博など悪事も多い。そんなことを細大漏らさず書いたつもりのものが『大正期北海道映画史』(亜璃西社)である。 メールにあった「弁士と楽士」は本書の第1章である。また「道内新聞事情」は資料探索の過程で得た当時の新聞発行状況を描いたもので、現在との違いの大きさに驚き「序章」とした。以下、各章のタイトルと主な内容は次のようである。

第2章「上映の形」=出語り、琵琶劇、歌入り、巡業隊

第3章「上映の場」=検閲、先駆的経営者2人の業績、劇場火災59件の内容 第4章「映画スター」=尾上松之助の人気ぶり、北海道出身のスターや監督 第5章「地元撮影」=大手の道内ロケや道内製作劇映画 第6章「この時代」=連鎖劇の隆盛と巡業先での映画撮影 第7章「上映の周辺」=地元映画雑誌、用語の移ろい 映画史関係の本は『頗る非常!怪人活弁士・駒田好洋の巡業奇聞』(2008、新潮社)と『明治期北海道映画史』(2012、亜璃西社)に続き3冊目である。だが、だからといって、私は映画ファンであるわけではない。無声映画の上映会は別として、劇場に映画を見に行ったのはいつだったろうとさかのぼったら21年1本、19年2本…で、それも故郷のまちの関連だったり仕事の関係だったりといった作品ばかりだから、映画業界の方には「お役に立てず済みません」と頭を下げるしかない。 そんな「非映画ファン」が始めたこの取り組みは、そうであるがゆえのプラス面があったと思っている。こんな理屈である。 若いころから音楽好きで、オーケストラでのファゴット演奏は学生時代に始めて50年を超す。聴きに行く音楽会は年間80本ほどになる。 『北海道音楽史』(1992私家版、95大空社、2001亜璃西社)の調査でも新聞のマイクロフィルムを繰ったが、なまじ知識があるとまずい―と感じさせられることがあった。重要ではないと見送った記事について、後から出てきたほかの記事の関連で拾っておけばよかったと後悔することを幾度も経験したのである。1週間ぐらいなら戻って探したが、1カ月も前だとそれに要する時間の「空費」がもったいなくて諦める―といったことが重なった。 だから映画の調査では軽重を判断せず(判断できず)、とにかく拾った。新聞コピーは4万枚を超え、高さ1mほどの山が4つ半になった。 記事と広告を1件ごとにエクセルの表に打ち込み、核となる記事はワードの文書で蓄えた。エクセルの表は、新聞別の「列」は9、1件ごとの「行」は6万2200になった。総データ数は20万件超だろう。明治期も含むが、せいぜい2%だ。ワードは5463ページに上る。 物量作戦・力業となったのはあくまでも結果で、資料をがむしゃらに集めた理由は「裏付けをそろえる」ことにあった。そのおかげで“目玉の松ちゃん”尾上松之助の人気ぶりを数字で出せたし、「活動写真」から「映画」へといった用語の移ろいも数値で示すことができた。打ち込みは“暗い”作業だが、それも含めて、楽しく面白い道楽仕事だった。 北海道の映画史の本としては更科源蔵『北海道映画史』(1972、クシマ)がある。さっぽろ文庫49『札幌と映画』(札幌市教育委員会/北海道新聞社)もあるが歴史的な話はほとんど前者に依拠しているから、実質的には『北海道映画史』ひとつである。 それから50年。同書が刊行された年に私はもう北海道新聞社に勤めていたし、郷土史家で詩人の更科氏と発行元(前の社名「九島興行」の方がなじみ深い)の社長九島勝太郎氏にも直に接していた。しかし今回、そうした先人が作った本にある記述の元資料を探したもののたどり着けず、もどかしさと「50年」の重みを感じた。 今は「昭和戦前期北海道映画史」データ集めの最中である。最大の関心事はトーキー化で居場所を失った弁士や楽士がどうなったかだが、「あの人はいま」のような記事はあるだろうか。 最後に追加情報をひとつ。 本書では大正12年(1923)大地震の呼び名が大正末年でも確定していなかったことまでを書いたが、それは昭和でも続いた。北海タイムス(現北海道新聞)で見る限り、「関東大震災」という言葉の初登場は昭和8年(1933)9月1日の鳩山一郎文部大臣のラジオでの講演「関東大震災記念に際して」で、10年にはこの呼称が定着している。発生から10年後・12年後のことだった。  『大正期北海道映画史』 亜璃西社刊 前川公美夫著 税込価格:4,400円 ISBNコード:978-4906740598 好評発売中!! https://www.alicesha.co.jp/books/0322/index.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |