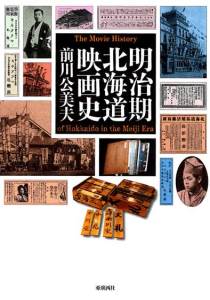

『明治期北海道映画史』前川公美夫 |

| ①チンドン屋同士が路上で出くわしたときはどうする? ②啄木が活動写真上映中の芸者の態度に苦言を呈する記事を書いたが、その小屋に掛かっていたのは芝居だった。記事は啄木の捏造?

この2件はいずれも明治末期、北海道は釧路で起こった出来事である。前者の答えは「お互いが通り過ぎるまで鳴り物は休む」なのだが、このときは一方がさらに高らかに音を出し続け、殴り合いが起こって警官が出動する騒ぎとなった。 後者については啄木捏造説にかなり傾いたのだが、作り話だったら地元の人にはすぐにばれるし、啄木がそんなことをしなければならない理由は思いつかない。芝居の上演に、活動写真はどう絡んでいたのだろう…。 『明治期北海道映画史』は、ちょっと面白そうなこんな話もありはするが、中心をなしているのは明治30年からの16年間に北海道(および樺太)で活動写真の上映がどのように行われていたかの記録である。 記述のほとんどは当時の新聞に基づいている。見得る限りの新聞はすべて調べたが、まだ刊行されていなかったところが多いし刊行されているまちでも数年間欠号といったことがあったりして、上映全体から見た捕捉率は高いとは言えない。でも、断片的であれ小さな集落での上映も拾えたから開拓期の北海道で相当量の上映が行われていたことは確かで、当時の北海道に映画という文化の波が、中央から遅れることなく、またくまなく届いていたことに驚かされる。 明治も末期になると都市には常設館ができるようになるのだが、調査対象期間中の上映の大半は、本州勢であれ地元勢であれ、巡業隊によるものだった。 前著『頗る非常! 怪人活弁士・駒田好洋の巡業奇聞』(編著。2008年、新潮社)の原稿に目を通していただいたある映画研究者は私のことを、「興味は興行面にあるようですね」と見抜いた。北海道新聞社で音楽事業に携わってから記者となって専ら文化面を受け持って来た私にとって、それまで手掛けていた音楽史から映画史へという移行は自然な流れなのだが、映画の専門家には不思議に映ったようだ。 |

|

Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合 |