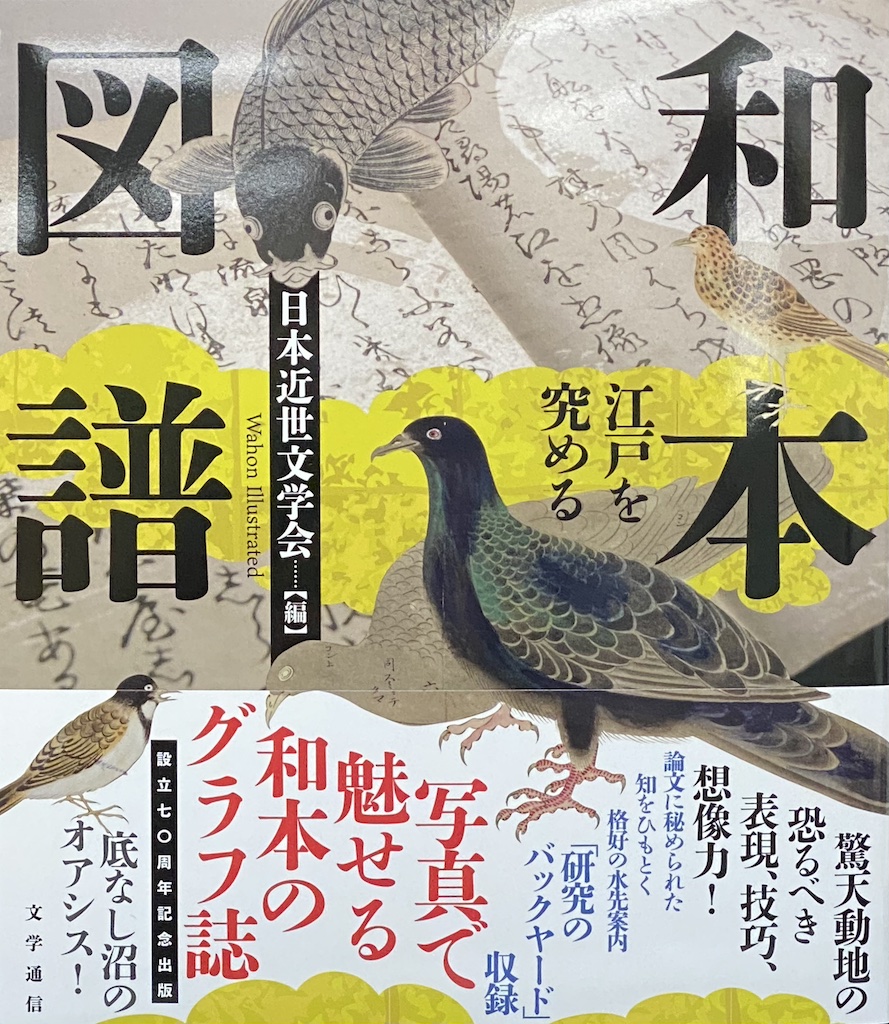

『和本図譜』〜とにかく一度、手にとって国文学研究資料館教授 木越俊介 |

|

和本図譜—図説でもなく図鑑でもなく、「図譜」を書名に選んだのは、この語が彩り豊かなイメージを喚起するからである。本書は江戸時代の和本の魅力を余すところなく伝えようと、日本近世文学会創立70周年を記念して編まれたもので、全176ページのうち、実にカラー図版が112ページを占める。

「ビブリオグラフ和本」と題する第一部は、和本を被写体としてその様々な表情に徹底的に迫ってみよう、というコンセプトのもとに構成した。ビブリオグラフとは、〈書籍のグラフ誌(biblio + graph)〉を意味する造語で、その名のとおりグラフィカルなレイアウトによるグラフ誌の趣きとなっている。具体的には、見開き2ページごとに48のテーマを設け、和本の写真と解説文を配し、それらを「外ノ巻」「内ノ巻」の別に分類、それぞれが和本の外側、内側に迫る。 写真の力で書物の魅力を十二分に引き出したものとして私の頭にあったのは、鹿島茂さんの連載「稀書探訪」(ANAの機内誌『翼の王国』に連載後、書籍化された)を彩った、鹿島直さんによる素敵な写真の数々である。光の当て方や撮り方など、プロの手にかかると「稀書」の魅力、いや魔力というべきものが一層輝きを増すことは、空の上で多くの方が目の当たりにしたのではないだろうか。 本書では、近年急激に数を増やしているデジタル公開画像に加え、今回新たに実際の和本を接写した撮り下ろしの写真も数多く掲載し、和本を主役としたビジュアルを前面に出すことに努めた。和本の紙面そのものはもちろん、質感の再現をも目指した本書を手にとった方が、これをきっかけにホンモノの和本を見たり触ったりしてほしい。 一方、一つの学会が編集する以上、専門知をコンパクトに伝えるのがわれわれにできることという思いから、各項目はかなりマニアックな切り口によるテーマを設けた。 目次から少し拾うと、 摺る●版木から和本ができるまで 直す●削って、埋める 書き入れる●生々しい思考の痕跡 複製する●微妙だけど確かに違うこの復元をみよ 見極める●違いに気づいた学者たち などなど。 たとえば出版制度の影響による版面の変化や、所蔵者の書き入れから見えてくる本の読まれ方、使われ方などが解説文を読むと理解でき、単に見映えのよいだけの誌面ではなく、奥行きも広がるよう工夫を凝らした。中堅・若手の研究者の力を結集して、和本の有するポテンシャルに多角的に迫ることができたと自負している。 第二部は「研究のバックヤード」と題して、研究の舞台裏を垣間見せる企画とした。以下は「間口は広く、奥行きは果てしなく」をサブタイトルとした本書「はじめに」に記したことと重なるが、研究や研究者の営みは分野に限らず、何に関心を抱き、いかなる問題意識を有し、それをどのような方法で論じるのかなど、知的に探究するという姿勢そのものが本来すこぶる興味深いものであるはずだ。 とはいえ、一研究者としての私個人のことを正直にいえば、研究論文を書くことはもちろん、読むことも決してたやすいものではない。その論文の前提となっていることがらを把握し、専門用語を理解し、そして文学の場合、対象としている作品や資料とともに、著者がそこに記した論理をたどっていく必要がある。また、文章も基本的には論文の文体にのっとって書かれる。まして分野を異にすれば一読だけでは到底分からないことが多い。 このように研究論文はいきなり読んで分かるものではないものの、その背景の説明を含め何らかの補助線があれば、必ずしもその内容を十全に理解できなくとも、その論文の魂(ソウル)というかエッセンスは伝わるものだとも思う。 本書では、研究者が先達の研究者にインタビューを行うことを試みたのだが、その際、インタビュアーには2本の論文をターゲットに選んでもらった。研究分野についても、漢詩、和歌、俳諧、演劇(歌舞伎・浄瑠璃)、小説、話芸(口承文芸)と、近世文学ならではのバラエティに富んだ、七つのインタビュアーによる報告記事が収められている。 対象の論文がいかなるプロセスで生まれたのか、根掘り葉掘り質問ぜめにすることにより、それを媒介として自ずと執筆した研究者その人が見えてくる、そんな狙いで考え出した企画であったが、予想以上にそれぞれの研究者の志がはっきりと映し出され、読むと視野が広がる。さらにいえば、ここから見えてくるのは、研究の多様性でもある。学問である以上、基本的な部分は変わらないものの、それをどういう形で広げ、どのような方法で前に進むのかはまさに十人十色であり、研究を志す多くの人の背中を押してくれることと思う。 本書を編んで痛感したのは、専門知を分かりやすくかみくだき専門家ではない人に伝える工夫をする必要性とともに、研究という世界の面白さ、スリリングな楽しさを、そこにある苦闘も含めてありのままさらけ出すことにも十分な意義があるということだ。 と、ついつい肩に力が入ってしまったが、きっかけはなんだか分からないけど面白そう、という直感であることは誰しも変わらない。あまり難しく考えずに、なによりまずは本書を手にとってカラー図版を眺めていただきたい。そこに一つでもおっと思うようなことを見つけていただければ、「和本」ひいては日本の近世という時代に一歩足を踏み入れることができるはず。 観て面白く読めばもっと世界が広がる一書、それがこの『和本図譜』である。  『和本図譜 江戸を究める』 文学通信刊 日本近世文学会編 税込価格:2,090円 ISBNコード:978-4867660256 好評発売中! https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-86766-025-6.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |