懐かしき古書店主たちの談話 第5回日本古書通信社 樽見博 |

|

なないろ文庫主というよりも、「彷書月刊」編集長の田村治芳さんについても触れておきたい。中野智之さんは前記したように私と同年だが田村さんは昭和25年生まれだ。東京の古書業界には昭和29年も多いが、25年生まれも稲垣書店主中山信行さん、前全古書連会長の河野書店河野高孝さん、浅草御蔵前書房の八鍬光晴さん、えびな書店主蛯名則さんなど多士済々である。四歳違いだが同世代と言ってよいかと思う。同じ時代を生きてきたという思いも強い。

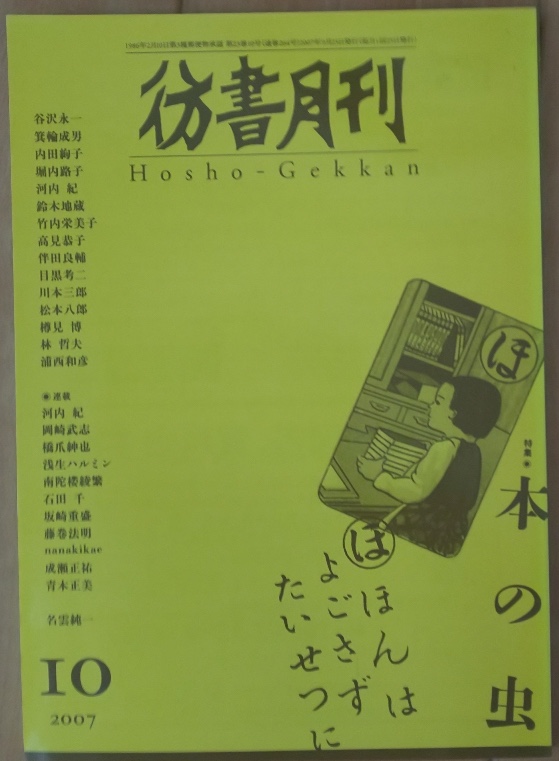

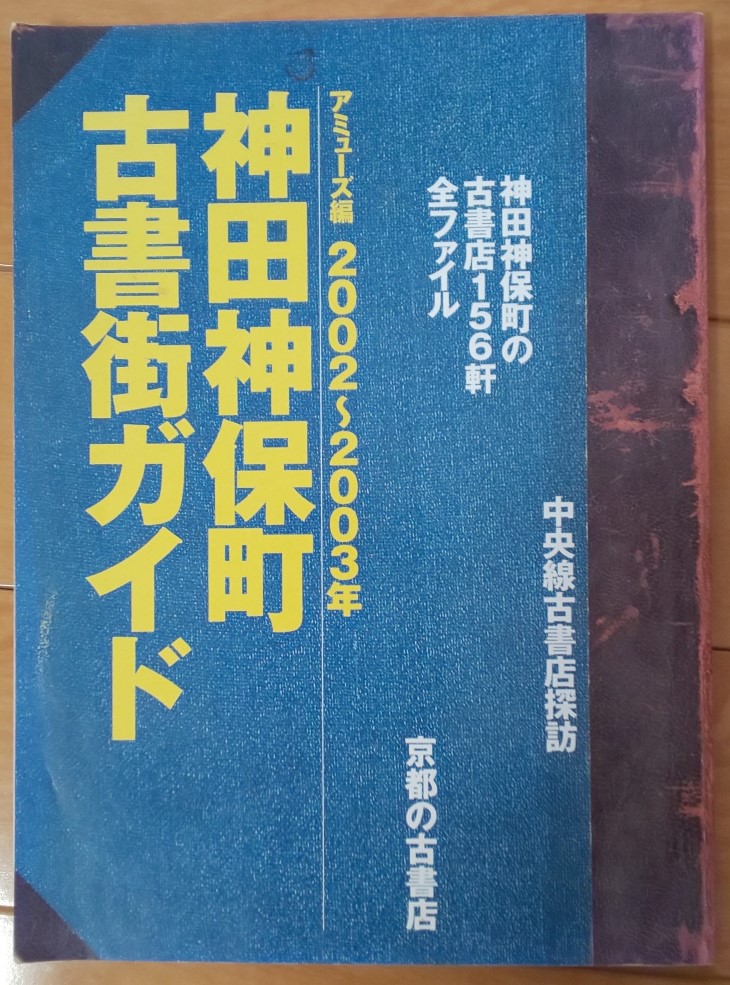

田村さんは、会合で私を紹介する時に「古通は昔から私の大好きな雑誌で」とよく言われた。本誌への署名記事はないが、「東京ふるほんやある記」の連載で南部世田谷地区の古本屋紹介(昭和62年5月号)を担当してくれた。この連載は昭和52年に第一版を刊行した『全国古本屋地図』の東京篇が古本屋散歩形式ではなく、専門店紹介であったのを、全店紹介の読み物風に変更するための連載企画で、編集部で実際に歩いて書いたほかに、当地の古書店主に依頼して書いてもらった所もある。東部地区は稲垣書店さんが担当してくれたが(昭和62年2月号)、田村さんと中山さんの書いた回は断トツに面白く好評であった。中山さんには私から頼んだのだが、田村さんは何方かの代わりであったと記憶する。当時古書会館四階に当社の事務所があったが、原稿を持参してくださった。その頃か、その後か記憶は曖昧だが、東京駅地下で古書即売会が開かれていた時代があり、呼び込みをしていた田村さんの何とも形容しがたい迫力に驚いたことがあった。 今春(2023年)、本誌の読者で俳人の長谷川政国さんが、「ぽかん」という大阪で出されているリトルマガジンに石神井書林の内堀弘さんが田村さんの思い出を書いていますよと「千代田区猿楽町1-2-4」と題した連載1、2回目(2013、2014年)のコピーを下さった。内堀さんは「彷書月刊」の編集員を長く勤めていたが、田村さんの死と、「彷書月刊」終刊の経緯を赤裸裸に綴ったもので驚かされた。長谷川さんは続きの号が見つからないというので、私は内堀さんにお願いして残りの連載3、4回(2015,2017年)のコピーを頂き、今回の連載で触れて良いだろうかと伺い了承を受けた。内堀さんとしても書いておかねば心の整理がつかないとの思いが強かったのだと推察する。詳しくは触れないが、読後、周囲との軋轢や齟齬が深まる中でも、「彷書月刊」の継続に執念を燃やした田村さんの姿には強く胸に迫るものがあった。 田村さんが千駄木の病院に入院されていた時に、青木正美さんとお見舞いに伺ったことがある。小さな鉢植えのサボテンを持参したのだが、田村さんは「こういう可愛い頂き物をしたのは初めてだ」と笑っておられた。その折「青木さんは古本屋の物書きとして確固たる存在だけど、そっちも徐々にそうなりつつあるね」と言われた。田村さんは当時「彷書月刊」に日記を連載されていたが、その日は「青木正美さんがN社のT氏と来てくれた」と書いている。 『彷書月刊』に私は一度依頼を受けて執筆している。2007年10月号本の虫特集である。田村さんから書物展望社本について是非あなたに書いて頂きたいという熱意の籠った依頼状が届いた。八木福次郎が『書痴 斎藤昌三と書物展望社』(平凡社)を出したが2006年1月だから、八木に依頼がありそうなものだが私にという事だった。私は斎藤昌三の最大の功績は「書物展望」の刊行継続にあると思っているので、テーマが少しずれるが良いだろうかと聞いて了承を受け「書物雑誌の人 斎藤昌三」を書いた。これは斎藤さんをテーマにしているが、実は八木福次郎論を意図したものだ。八木は斎藤さんを編集の範とした。長く続いた八木編集時代の「日本古書通信」は多分に「書物展望」を継承している。因みに人間や物書きとしては柴田宵曲さんを尊敬してやまなかった。不思議なことに斎藤、柴田の接点は非常に小さい。一方で柴田さんの盟友森銑三さんと斎藤さんは関係がある。八木は勿論斎藤さんとも柴田さんとも違うが二人を師と仰いでいたことは確かだ。私は八木を通してお二人を見てきた。そんな事もあり、拙著『古本愛』(平凡社・2008)では「書物雑誌の人 斎藤昌三」を巻頭に据えた。田村さんに良いテーマと書く機会を与えられたと思っている。 2002年秋に刊行された毎日新聞社アミューズ編『神田神保町古書街ガイド』に、私と田村さんと、上野広小路の上野文庫中川道弘さんの鼎談「日本全国「古本屋」談義」が掲載されている。あれから20年も過ぎたのかと感慨深いが、五ページの記事の中に「ネット」という言葉が一回も出てこない。各地の古書目録の話題が出てくるから旧時代の古本屋談義ということになる。上野文庫さんも極めて個性的な方で、独特の存在感のある方だったが癌に冒され早世された。「日本古書通信」に出店広告を何度か出して下さったが、店内の分野ごとの書棚の配置を細かく記すことに拘わられた。あまりそういう例がないので良く覚えている。少しやつれた姿を古書会館でお見受けした折、話しかけようとしたら「私は癌ではないですよ、いろいろ言われるまえに言っておかないとね」といきなり言われたのには驚いてしまった。 鼎談での田村さんの発言は極めてオーソドックスで当を得たものである。「千差万別の古本屋がいたほうがいいんだよね。それが例えば1000人古本屋がいて、みな同じ顔をして、1冊の本を同じ評価をしていたのではだめなんです。ただ同じような店が一万軒あるより、特色を持った1000軒が出てくるほうが大事」「余裕というのは大事でね。古本屋も、探している本、必要な本だけ買う客ばかりだと商売にならない。役にたたないけど、買っておこうかという客がいないとだめ。それに、客に来てもらわないと。古本屋は客から教えられるところがありますから」「10年くらい前までは、客から持ち込みのあった漫画に、こちらが値段を付けて並べてたらそれで売れた。今は、それでは全然だめです。何が売れていて、なぜ売れているかがわかる専門スタッフが必要」などと話されている。この鼎談は「東京新聞」の「大波小波」が取り上げてくれ、「何やら達観も諦念も自尊心も自虐も混じった雰囲気」「誰も彼も余裕を無くして気ぜわしさだけが増殖する。昨今の大学生には、人が触れた古本は嫌だという清潔志向もある。きれいはきたない、という言葉も思い出した」と書いている。私としても思いで深い鼎談である。 根津にあった古本屋古書ほうろうで、田村さんのトークショーがあり、私も伺った。その時配布された2点の刊行物が残っている。なないろ文庫が発行の『森俊光特集』と『ストイケイオン』14だ。田村さんは追悼詩を書いている。私は田村さんと長い時間、親しく話したこともなく、理解しているとも思わないが、時に聞く伝説のような奇行や言動とは別に、深く本を愛した方のように思えるのである。斎藤昌三さんも「書物展望」の継続には言うに言えない苦労があったろうと思うが、執念が戦時中の休刊からの復刊を含め昭和六年から二十六年までの刊行を実現させたのだろう。田村さんもまた、まごうかたなき書痴の一人だったのだと思う。 忘れていたが、田村さんが亡くなったとき、私が参加している俳句同人誌『鬣』に追悼句を出していた。下手な俳句だが、改めて田村さんの霊に捧げたい。 渡り得ぬ荒野の果てに冬の虹 (2011年没、60歳) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |