懐かしき古書店主たちの談話 第6回日本古書通信社 樽見博 |

|

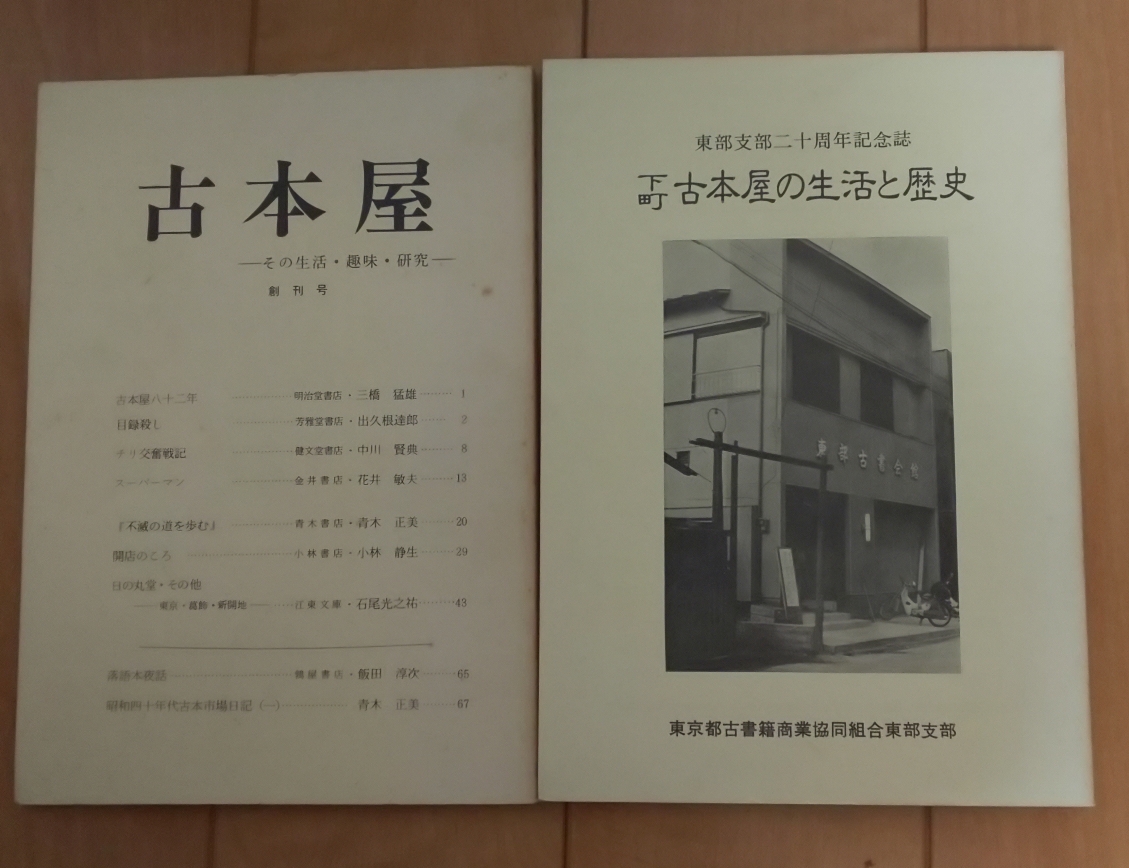

昭和60年10月に、東京都古書籍商業協同組合東部支部二十周年を記念した『下町古本屋の生活と歴史』(発行者・鈴木明弘・荒川区鈴木書店)が刊行された。編集は青木正美、小林 執筆者は基本古書店主で三橋猛雄、出久根達郎、中川賢典、花井敏夫、飯田淳次、反町茂雄、山田朝一、中山信行、藤井正、尾上政太郎、奥平晃一、相川章太郎、斎藤孝夫、夏目順、永島富士雄、山岡吉松、八鍬光晴、森井健一、品川力、杉野宏、井上昭直、小梛精以知、後藤憲二、岩森亀一、蝦名則、田中正人、吉田文夫、小野敏之、森川忠信、八木福次郎、川野寿一。 『古本屋』創刊号が完成したとき、小林さんが八木福次郎、私、折付桂子を誘って八木の行きつけの居酒屋赤柿で小さなお祝いを開いた。小林さんは茨城県筑波山麓の出身で、同じく筑波山西麓の下館在住の私を何かと目にかけてくれた。雑誌が完成し高揚した小林さんは「樽見、これを読んでどう思った」と聞いてきた。私はその日もらったばかりで殆ど読んでいなかったが「古本屋自身が古本屋の生活を記録する雑誌で貴重だと思います」と当たり障りのない返事をしたら「違うんだ」と言って後は何も言わなかった。 その後も小林さんは酒席の時など「樽見、お前に話したいことがあるんだ」と何度も言うのだが結局何も語らなかった。恐らく「古通も継続が難しくなって年齢的にも八木さんも辛い。続けているのはお前たちの生活を考えてだろう。お前から終刊にしようと言うべきではないか」ということではなかったかと思う。小林さんと八木は『東京古書組合五十年史』編纂を通して親しくなり、ことに八木の晩年十年間ほどは明治古典会のある金曜日には必ず、会館即売会に来る内藤健二さんと三人で喫茶店に行きおしゃべりすることが習いになっていた。ただ、私も八木の苦悩は痛いほど分かっていたが、私がそう言って終刊が決まるほど簡単なものではない。小林さんが言い淀む訳もその辺に理由があったのだろう。小林さんは本当に晩年の八木に尽くしてくれた方で有り難かった。 『古本屋』発行人の一人石尾光之祐さんの屋号は江東文庫で、私が入社した昭和50年代の古書目録掲載店の常連の一軒だった。古書会館で出会うと、座っていた席から立ってニコニコしながら若造の私にも丁寧な挨拶をされた。表面極めて慇懃丁寧だけれど心に何か顰めた方であることはすぐに分かる。石尾さんの文才を青木、小林両氏は高く買っていた。青木さんの初期の本は石尾さんの徹底的な指導を受けたらしい。石尾さんは創刊号以来、「日の丸堂・その他」「麒麟の会のこと」「捕物帳の周囲」「古本屋の客」「なみだの通販」「はりかい・しうりいたし〼」「夜明けのラーメン」「ひとそれぞれ」「デパート古本市(顚)「訛伝・小沢行二」を書いている。大学時代に文学同人誌に参加していたが、晩年執筆熱が再燃したようだった。 昭和63年に『無邪気な季節』という青春記を青木、小林両氏の勧めで刊行したが、限定30部だった。私は青木さんから一冊頂いたが、残念ながらどこかに埋もれて出てこない。学生時代の作品だろうか。「なみだの通販」は「日本古書通信」にも関する内容で「掲載料が三万となりやめた」とある。当時は古書目録掲載希望店が多く、足元を見たわけではないが、壁を少し高くして固定化した掲載店を制限し新しい古書店の掲載を呼び込めるかなと考えていた。掲載希望者が殆どいなくなった今、忸怩たる思いである。(平成9年没・75歳) 『古本屋』の執筆者の内、「日本古書通信」でも取り上げるとよいだろうと青木さんが世田谷の由縁堂書店相川章太郎さんを紹介してくれた。相川さんは第三号に「想えば「こんぺうる」」という12頁に及ぶいわば青春記を寄稿している。古本屋を始めた経緯も書かれているが、主に好きだった歌舞伎や寄席との関わりが詳しく回想され、中でも芸術祭男と称された湯浅喜久治というプロデュサーとのかかわりを描いて秀逸な内容の回想記である。趣味などという域ではなく、相川さんはそのまま芸能の世界でも生きてゆけたのではないだろうか。それとも、悲劇的な結末に至ってしまった湯浅喜久治のようにならずに済み、生涯歌舞伎や寄席を趣味に出来たことは、古本屋として堅実な人生を送られたからだろうか。 『古本屋』第三号に、相川さんが『古書月報』に書かれた「演劇映画ちょっと本の話」と それと生まれは船橋だが小学校は四谷第五小学校で東京人らしい歯切れの良い話し方、それと、よく東京の水で洗ったようなというが、色白で肌や白髪に艶があり、いかにも江戸っ子の風情である。本郷の木内書店の木内民夫さんや、戦後、銀座近藤書店内に秦川堂を開いた永森慶二さん(後に大塚,下谷、神保町に移転。故秦川堂永森譲さんの父上)など、以前はきれいな容姿でべらんめー口調の古本屋さんを見かけたが、相川さんは「べらんめー」ではなかったが、そんな東京の粋な古本屋のお一人だったと思う。 「歌舞伎が好きで」の前半は『古本屋』の回想記をなぞるものだが、後半は古本屋、特に戦後の古書市場再興や即売会の運営、南部支部創設、南部古書会館の建設について話されている。 (「全古書連ニュース」2024年3月10日 第499号より転載) ※当連載は隔月連載です 日本古書通信社 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |