近代出版研究が三号雑誌になりました!――戦後「書物雑誌」のまとめ記事も掲載です小林昌樹(近代出版研究所主宰) |

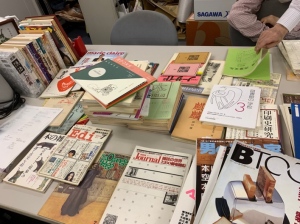

「三号雑誌」になりました 出版史上の「小さい問題の登録」(by柳田國男)を目指す本誌も、はや3号。少なくとも「三号雑誌」にまではなりました。 東京堂(神保町)さんで三位いつもなら瞬間1位になる東京堂(神保町)さんのベストセラーリストでは、残念! 本屋大賞1位の宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』などにはばまれ(笑)、3位に終わりました(それでもスゴイとは思います)。いつも通っている東京堂さんには頭があがりません。 年刊でも「雑誌」なのでレパートリーは豊か 出版業界紙、火保図(戦前住宅地図代替)、「白ポスト」(絶滅危惧種!)、明治エロ絵葉書の流通、新聞の欄外や版次、まんじゅう本、出版社マーク、出版社史本、税関検閲、雑誌祭、カセットブック、版権などなど。どれもこれもそこそこ知られてはいるけれど、論じられることがほとんどなかったものばかりです。そのうえどれもこれもオモシロい。オモシロくってタメになる?!!! 昭和30年、少雨荘・斎藤昌三が展望して以来69年ぶり――書物雑誌の歴史 巻頭座談会「「書物雑誌」と雑誌の「書物特集」:『近代出版研究』の先祖調べ、あるいは偽系譜作りの試み」をちょっとご紹介。 書物雑誌にコンドラチェフの波動説!?個別の分析もさりながら、座談会ゆえに思ってもみなかった仮説が飛び出したのには皆びっくり。すなわち〈書物雑誌20〜25年周期説〉です。関東大震災(1923年)をきっかけに書物雑誌ブームが発生したのはつとに有名でしたが、実はそれから20ないし25年周期で書物雑誌がブームになっていたと判明したのです! 本当にびっくりしました。 とある国会図書館OBからも、「書物雑誌コンドラチェフの波動説、なかなか面白い「仮説」だと思います。ポアンカレを待つまでもなく、仮説こそ科学の母ですから」との言葉をいただきました。20年周期なので、クズネッツの循環説のほうが近い気もしますが、そこいらへんはご寛恕いただいて、おどろきのオモシロさをご堪能ください。 近代出版を調べるには 3号の特集は近代出版を調べる技術です。これは当初予定の特集「新聞書誌学」――本当にこういったものが1980年代なかばに提唱されました――が空中分解したので、代わりに編成されたもの。編集途中で研究員が「これらって「調べる技術」要素が多いのでは」と言い出したのがきっかけでした。たまたま私が『調べる技術:国会図書館秘伝のレファレンス・チップス』という本を出して当たっていたのです(8刷で3万部)。 エロ本を調べるのにも調べる本があるのです 私も前職の国会図書館でで仕事がらエロ本の調べ方を案内したことがありました。前職場は収集率が2割以下ながらその手の本も法定納本で収集しているので、実際に篤実な研究者が 「三号雑誌」の語誌も ページ数が増えたうえに物価高。やむを得ず定価を300円あげましたが、前号にまけずオモシロいのでぜひご採用ください。ようやく三号雑誌になれたので「三号雑誌」という複合語の語誌についてもコラムを用意しました。こういった「小さい問題の登録」をこれからも続けてまいります。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |