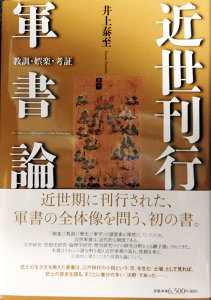

江戸時代の司馬遼太郎:『近世刊行軍書論』井上泰至 |

| 歴史学者も、日本文学研究者も、司馬遼太郎のことは嫌いだ。歴史学者から見れば、司馬は小説家なのに、一般から「司馬史観」などと持ち上げられている、からけしからん存在だ。日本文学研究者から見れば、政治家が愛読者になるような体制寄りの言説をばら撒き、文章は優しすぎて、通俗的すぎるという評価だろう。しかし、いや、それゆえにこそ司馬の読者は多い。そこがまたインテリから非難を受ける要因となっていく。

軍書とは一般の方に説明するなら、江戸時代の司馬文学なのである。歴史を標榜しつつ、文章は平易で勇ましい。歴史の流れを人物やエピソードに集約させて物語るから、わかりやすくて頭に入る。そのうえ、当時の社会のリーダーたる武士の成功例・失敗例が満載されているから、一種の自己啓発書として実践的倫理を引き出すことも可能だ。 この啓蒙性と雑種性が、一般には歓迎されてよく読まれた。江戸時代の蔵書調査をやったことのある人なら、この種の本に出合わなかった人はいないだろう。それくらい実にあたりまえの本だった。しかし、学問的な目で見れば、歴史の史料としても、芸術性を問う文学作品としても、高級な思弁を要求する思想・哲学の文章としても、二流以下の烙印を押されてしまう。 こうして、軍書は江戸の一般の人の歴史観を形成し、小説に近いものして読まれ取材され、これを基にした漢文の作文を通して修身を学ぶテキストとされてきたにもかかわらず、無視され、放置されてきたのである。 しかし、どうであろうか。これから五十年後、百年後に、一九六〇年代の終わりから二〇〇〇年ごろまでの日本人の標準的な史観・小説観・倫理観を考えるとき、司馬遼太郎を除いた研究など、あり得ないだろう。むしろ、研究者は少し反省して、一般の人々が好む「読み物」というものの正体と意義、その背景にある社会の問題を、歴史学でも文学研究でも思想史研究でももっと真面目に取り上げるべきと気付くべきではないだろうか。本書のどこにもそんな、上から目線の評論的言辞はないが、こういう問題意識を持った途端、本書はそれに答えるものになっていると確信している。 |

|

Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合 |