古本屋なしにはできなかった『麻雀漫画50年史』V林田 |

|

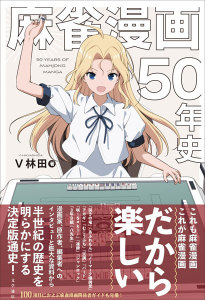

2024年5月に文学通信より刊行された筆者の初単著『麻雀漫画50年史』は、タイトル通り、専門誌『近代麻雀』(竹書房)が刊行され続けているなど日陰者気味ながら日本の漫画シーンの中で独特の地位を築いている「麻雀漫画」というジャンルについて、その発祥から現在までの歴史をまとめたものとなります。

この原稿を読んでいる方の多くは、麻雀漫画というジャンルについて、『ぎゅわんぶらあ 「読み捨て」的な要素が強い大衆娯楽ジャンルであることから評論などの場で取り上げられることは少なく、作家や作品、専門誌の数々はかなりが忘れ去られているためです。 筆者は、そんな麻雀漫画について、11~19年に『麻雀漫画研究』シリーズ(全22号)と そして、その研究成果を通史の形でまとめたのが本書となるわけです。空前の本になったと自負しています(こんなことの研究に人生のリソースを割こうと考えるアホはいないので)。 それにしても、この研究では古本屋に本当にお世話になりました。近年でこそ過去作の電書化も増えてはいますが、収集し始めた当時は、過去作については当然ながら古本屋を頼るしかない状態。この麻雀漫画というジャンル、マニアがついているごく一部の作家(官能劇画を描いていた人など)を除けば単行本にプレミアが付いていることはほとんどなく、金銭的な意味では苦労があまり大きくはありませんでした。が、それは同時に、「価値がないので、専門の古本屋でもあまり置かれていない」ということ。ウェブ通販やネットオークションの検索画面にタイトルを入れても梨の礫という本も少なからずあり。 というわけで、収集は足で探すことに頼らざるを得ませんでした。まず優先的にローラー 今は亡きほんだらけ越谷蒲生店なんかは、なぜかは不明ですが、最高レベルに古の麻雀漫画 次に見て回ったのは、郊外の町にあって近隣住民の売り買いがメインと思われる、ある程度年季の入った古本屋です。Googleマップで当たりをつけ、「古本屋ツアー・イン・ジャパン」さんのブログ内を検索してみては、漫画の取り扱いがあるかや外見写真といった店舗情報をチェック。特に、入口にコンビニ版コミックスを並べた均一台があったりするようなところは積極的に押さえに行きました。 これは、麻雀漫画にはコンビニ版でのみ単行本化されている作品がそれなりにあったりするのが理由です。このような古本屋参りの果てに、本棚の半分くらいが麻雀漫画単行本で埋まり、棚の上には古雑誌を詰めた段ボールが積まれている家が生まれました。 なお、集めた資料の一部については、2024年7月12日~20日にかけて、東京古書会館2階にて「麻雀漫画の歩み展」として展示いたします。貧乏人御用達のワンルームアパートで同居するには正直無理がある量(冷蔵庫を置くスペースさえ捻出できていない)なので、筆者としては前から「本を書いたら大半は然るべき図書館等に寄贈したい」と言い続けているのですが、「せっかくなので処分する前に展示しましょう」という話になったものでして。興味を持たれた方はこのイベントもよしなに。 並行して、同人サークル「フライング東上」で、埋もれた麻雀漫画作品や大ファンである |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |