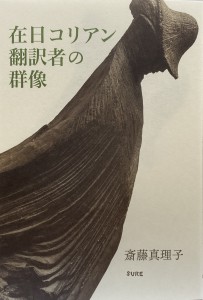

『在日コリアン翻訳者の群像』斎藤真理子 |

|

京都に遊びに行ったら、できてしまった本である。

前々から作家の黒川創さんに「しばらくこっちに滞在して翻訳もやったらいいじゃないですか」といわれていて、それはいいなとずっと思っていた。そしていよいよ今年実行することになったのだが、そうこうするうちに「せっかく来るなら何か話しなさいよ、編集グループSUREで本にするから」という運びになった。ありがたいことである。 では、テーマを何にしようかという段で思いついたのが、「昔、朝鮮半島の文学を翻訳していた人たちの多くは在日コリアンだったな」という思い出だ。私はこれらの大先輩たちに大いに恩義がある。そこで、私が二十代のころに読んだ本を中心に、どんな作品がいつごろ翻訳されてきたか、ざっと歴史を振り返ってみたらどうかと思ったのだ。 今、現代韓国の小説や詩が日本でずいぶんたくさん読まれるようになった。しかし少なくとも二〇一〇年代前半ぐらいまでは、韓国文学に興味を持つ読者は本当にごくわずかだった。もっとさかのぼれば、金芝河(キム・ジハ)など強い政治的メッセージを持つ文学者のものが集中的に訳された時代があり、尹興吉(ユン・フンギル)という作家に関心が集まった時代もあり、それよりずっと前には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の文学ばかりが翻訳されて、大韓民国には見向きもされない時代があった。どんな作品が選ばれ翻訳されるかは、どちらかというと政治的な理由で決定されることが多く、こうした縛りが解けたのは、韓国の民主化を経た一九九〇年代以降と言ってよいのではないだろうか。 二、三の例外を除けばお世辞にも読者が多いとはいえないそれらの翻訳を、長い間、在日コリアンの翻訳者たちが担ってきた。理由は明白で、そもそも日本人でそんなことをやろうとする人がいなかったからだ。日本人の文芸翻訳者が本格的に登場するのは七〇年代からである。 戦前からのキャリアということでいうと、在日コリアンとはいえないが金素雲(キム・ソウン)というビッグネームがいる。一九四〇年に出された短編集を見ると、作家の金史良(キム・サリャン)が李光洙(イ・グァンス)の翻訳を手がけていたりもする。一九四五年の解放後は許南麒(ホ・ナムギ)、姜舜(カン・スン)、安宇植(アン・ウシク)、李丞玉(イ・スンオク)など、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の文化芸術担当だった人々が旺盛に仕事をした。この中のかなりの人が後にそこから離れ、別の道を歩むようになるが、これは在日作家と同じだ。翻訳の世界の中にも否応なく南北分断があった。 私が八〇年代に古書店を回って買い集めた、リアルタイムの韓国を感じさせる文芸書は、 姜舜と安宇植の翻訳によるものが多かった。また、金素雲が手がけた全五巻の『現代韓国文学全集』や、岩波文庫に入っている金素雲と許南麒の翻訳も一生けんめい読んだ。何しろ絶対数が少なかったので、コンプリートしようと思えばできたのである。 それに比べたら現在は、毎月出る韓国文学の新刊書を全部読むなんてまずできない。韓国文学の普及のために活動している一般社団法人「KーBOOK振興会」の調べによれば、二〇一六年に日本語に翻訳出版された韓国文学関連書は二二冊だったそうだが、二〇二一年には八七冊に増えている(二〇二二、二三年もさらに増えたそうだ)。 だからとても単純に比較などできないが、今も多くの在日コリアンやニューカマーの翻訳者・出版関係者が文学の紹介に力を尽くしており、こうした人々の姿には、今も昔も共通の 面影がある。つまり、読者が多かろうが少なかろうが、それが必要な仕事と信じて翻訳・出版に向かう静かな情熱のようなものである。 さまざまな翻訳者の来歴を追ううちに、皮千得(ピ・チョンドゥク)という韓国の有名な 英文学者・随筆家と、ある文芸同人誌に集まった在日文学青年たちの出会いを見つけたのが、この本を作りながら迎えたクライマックスだった。雑誌の名前は『プルシ』(「火花」という意味)、一九五七年に立て続けに三号出して休止になってしまった、きわめて洗練された詩の同人誌である。ここに姜舜や安宇植、また後に黒人文学の研究者となる黄寅秀(ファン・インス)らが集まり、朝鮮半島の現代詩に加えて、レールモントフやディラン・トマス、ラングストン・ヒューズなどのすばらしい日本語訳が並ぶのだが、そこに尹東柱の詩「自画像」の英訳がさらりと混じっていたのである。この英訳が、皮千得のものだった。 当時、『プルシ』のメンバーが在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)に近い民族学校の教員たちだったことを考えれば、この出会いはなかなか興奮させられることなのである。この興奮を共有してくれたのは、レクチャーの場に立ち会ってくださった黒川創さん、歴史家の水野直樹さんをはじめ一握りの方々にすぎないが、一緒に「えーっ」と驚くことができて嬉しかった。 一方で刊行後、諸先輩方から「あの人は入れてほしかった」「あの人が何で入ってないの」といった声を多々頂戴したのには驚いた。九〇年代以降の翻訳書にはあまり言及しなかったため、こうなることはある程度予想していたが、予想以上に早く、予想以上にたくさんのご意見をいただいたのである。その理由を考えてみるに、多くの方が、翻訳という地味な仕事について「報われてほしい」という気持ちを持っていらっしゃるのではないかと思われた。それが 確認できたので、幸せな本である。 それとともに、この本こそは「日本の古本屋」の存在がなければできなかったことも書いておきたい。かつて読んだが九一年に留学するときに手放してしまったあの本、この本を次々にインターネット古書店で買い集め、途中で思わぬ掘り出し物も多々あった。その意味でも収穫の多い本だった。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |