エハガキを集める趣味

それまでヤフーオークション(以下、ヤフオク)でちらほら見かけていたのだが、2006年ごろ、本についてのエハガキを集めたら面白いだろうと気付いた。

ちょうどその頃にヤフオクで「簡単決済」というヤフオクが代行で支払いを済ませてくれるシステムが導入され、お金のやりとりが簡単になったことも大きなきっかけである。

本自体を写したエハガキ、本屋開店の記念エハガキ、図書館開館記念エハガキ、ただ本を

読んでいるだけの姿を写したエハガキなどなど、数千枚集まったので何回かにわけてちょっと

みなさんに紹介しようと思う。

写真の戦前エハガキは自由に使える

ちなみにエハガキは、絵画のはがきと、写真のはがきに分けられるが、私の場合、史料としてのエハガキに興味があるので写真エハガキを中心に話したい。写真エハガキの場合、1956(昭和31)年までに公表された写真の著作権は現在、すべて消滅しているので、ネットでの

紹介や議論に無条件で自由に使用できるのも嬉しいところだ。絵画のエハガキだとそうはいかない。

買って集める

本のエハガキを紹介する前に、エハガキ自体の歴史、それもエハガキを買って集める趣味のことを極く簡単にエハガキで説明する。

私製はがきの発行が許可されたのは1900(明治33)年で、同時に民間出版のエハガキが出回り始めるのだが、実際にエハガキを集める趣味がブームになったのはそれより少し後、日露戦争の頃からという証言が残っている。

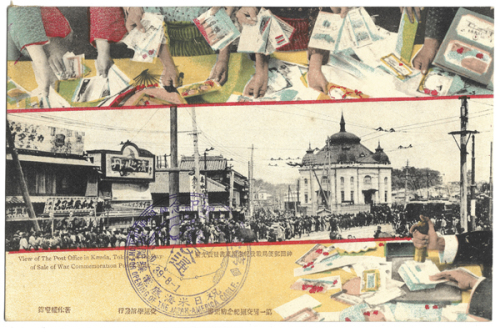

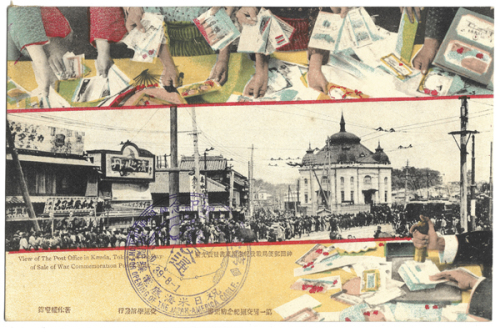

【図1-1】を見てほしい。「神田郵便局戦役紀年絵葉書発売光景」(交通学館発行)と題されたエハガキで割と有名なものである。1905(明治38)年、日露戦争の記念エハガキが郵便局から売り出されて数千人が列をなしている写真を載せたエハガキだ。エハガキが大ブームになっていたことがよくわかる。

【図1-1】「神田郵便局戦役紀年絵葉書発売光景」(1906)

エハガキを「読む」

せっかくなのでこのエハガキを細かく読んでみよう。

キャプションから場所は神田、写真の構図とキャプションから木造二階屋にならんで右に

尖塔つきの白い大きな洋館が神田郵便局だとわかる。写真エハガキは何が映っているか、

キャプションから明示されるのが非常にありがたい。たまに骨董市などでアルバムから

剥がされた古写真が売られているが、裏に説明の書き入れがないと何かわからないので手が

出せない。

私はエハガキの一番の史料価値はキャプションが(写真とセットで)あることだと思っている。

写真の枠にあしらわれている絵も凝っている。写真の上段は各種エハガキを手に取るおそらくご婦人の手や、アルバムが描かれている。下段は記念の消印を押印する郵便局員だ。

エハガキの発行年は印字されないが

日本のエハガキは発行年がわからないことになっている。

ここでは、記念に押印された青色スタンプ「祝日米階梯電線開通記念/39-8-1」から、

発行日は写真が撮影された翌年、1906(明治39)年であることがわかる。映っている事物やスタンプの日付から発行年がわかることがある。

絵葉書屋という業種

【図1-1】は官製エハガキの発売風景だったので郵便局でそれが買えたことが一目瞭然である。それに対して私製エハガキは、もちろん小間物屋でも買えたろうが、戦前は「絵葉書屋」という専門店が成立していた。

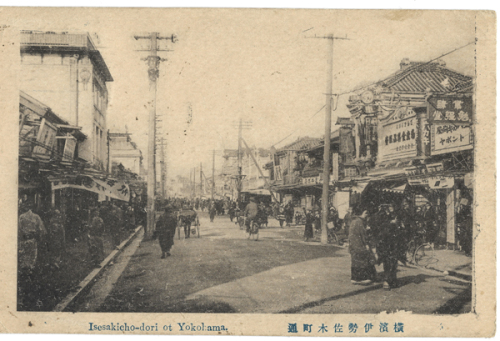

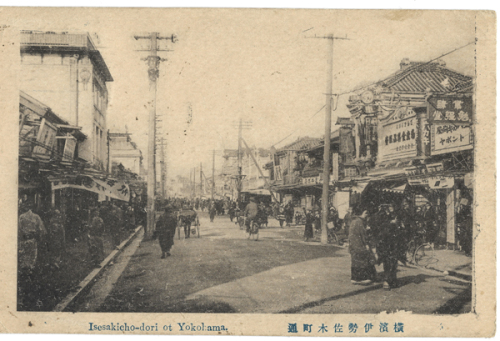

【図1-2a】は、ありがちな土産もの用名所エハガキの一枚だが、横浜の伊勢崎町の商店街だということがわかる。商店街の右端に「エハガキ問屋/トンボヤ」が映り込んでいることがわかるだろうか。太い丸煙突に「ヱハカキ」と白く描かれている。

【図1-2a】「横浜伊勢崎町通」

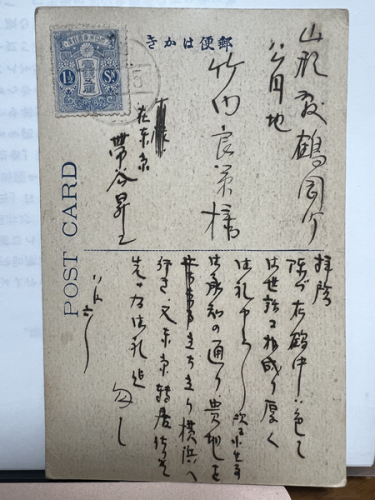

年代はにわかには判らない。自転車が映り込んでいることから大正期のような気がするが、こういう場合には裏(正式には表面)を見ることになっている。

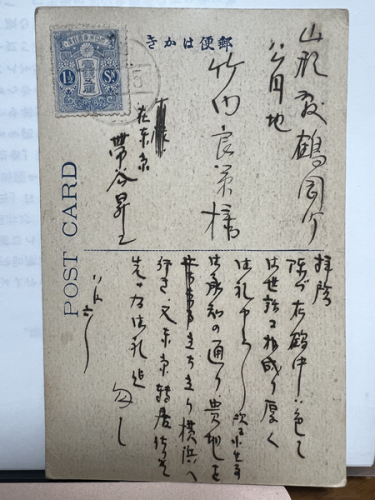

【図1-2b】「横浜伊勢崎町通」表面

【図1-2b】は「横浜伊勢崎町通」表面だ。残念ながら消印の年月が読めない。また貼付された切手、一銭五厘は1899年から1932年のはがき料金だったので年代が広すぎる。そこで

従来から言われている表面の様式パターン【表1-1】に当てはめることになる。

-e1736241026159.jpg)

※ブログ「レトロの小部屋」を参考にしました。

通信欄の罫線が1/2の部分にあり、「郵便はかき」の表記が「が」でなく「か」であることからパターンc、つまり1918年から1933年までに発行されたらしいと判る。

「トンボヤ」の隣に建っている「書肆勉強堂」が、1910(明治43)年の『日本信用録』に出てくること、トンボヤ自体が、1917(大正6)年の『横浜社会辞彙』に吉村清が経営する

絵葉書屋として出てくること、二軒先の大店が土蔵造りの「店蔵」になって江戸式であることから、横浜が壊滅した関東大震災(1923年)以前の撮影と思われる。1918〜1923年の発行と見たい。

絵葉書屋とは

適宜写真を取り、エハガキに仕立て売り出す「絵葉書屋」という職種があった。各種百科

事典には(ウィキペディアにさえ)出ず、『日本国語大辞典』に項目があるくらいだが、新聞データベースなどを検索すると、やはり日露戦争あたりから出現し、さきの大戦時になくなったようである。

【図1-3】は仙台名所エハガキの一枚「東一番町の賑ひ」だが、左に大きく絵葉書屋が映り込んでいる。看板を読むと、こんな感じだ。「人物並景色/出張撮影御依頼ニ応ス/佐藤絵葉書店/写真部」「陸軍御用/仙台写真版印刷所/佐藤絵葉書店」。

写真店とことなり、人物や景色を出張して撮影してくれ、エハガキを作ってくれるというわけだ。大口の顧客に現地の陸軍があったこともわかる。

表面の形式はパターンcで、1918〜1933年のエハガキだが、往来の人物の服装や傘の形から、なんとなく、大正期のように思われる。佐藤絵葉書店は明治末から佐藤徹二によって経営されていたようだ(『仙台市案内』大内励三、1911)。

【図1-3】「(仙台名所)東一番町の賑ひ」

様々なところで売られたエハガキ

しかし、絵葉書店でだけエハガキは売られたわけでもなかった。もう二枚ほど紹介する。

【図1-4a】は表がパターンbなので1907〜1918年ごろの神戸市のエハガキである。右端に「油絵絵葉書/綿谷□□/書籍雑誌商」という看板の商店が見える。確証が取れないが、綿谷奈良松がやっていた綿谷盛文堂という書店の可能性がある(『神戸市要鑑』1909、『帝国

信用録 第25版』1932)。

【図1-4a】「神戸多聞通七丁目」(1907〜1918年ごろ)

スキャンしたものを拡大してみると【図1-4b】、縦5枚、横7枚で並べられているエハガキ掛けを立ち見している人がいるのがわかる。

【図1-4b】書店・綿谷盛文堂か

【図1-5】は川越で「エハガキとレターペーパー」を売っていた「早川アサヒ堂」が真ん中に映り込んでいる。表面の形式はパターンcだが、キャプションから川越に市制が施行された1922(大正11)年に発行されたことが判る。このエハガキは「(早川アサヒ堂発行)」と

印刷されているので、この絵葉書屋は小売をするだけでなく、エハガキを発行していることが判る。実際、写真エハガキで絵葉書屋や書店が映り込んでいる場合、そのエハガキを発行している店であることが多い。

志義町通りの実況(1922年か)-e1736242288837.jpg)

【図1-5】「(川越市制記念)志義町通りの実況」(1922年か)

エハガキの本

エハガキの歴史について、いくつか文献を紹介する。

エハガキの世界史については、次の細馬宏通の本がいちばんしっかりしていて読みやすい。

・細馬宏通『絵はがきの時代 増補新版』青土社、2022

日本の写真エハガキについては、あまり有名でないが、次の展覧会図録がいちばん視野が

広く、本文もフルカラーで良い。20年以上前の本だが、古書でも買えるし、博物館からもまだ買えるようだ。アカデミックなエハガキ研究については本書巻頭論考を書いた佐藤健二の研究を追っていくと学術研究が追いかけられる。

・[東京都]新宿区立新宿歴史博物館編『巷(ちまた)の目撃者:絵はがきがとらえた明治・大正・昭和:新宿歴史博物館特別展図録』[東京都]新宿区教育委員会、1999

次の本はコレクターによる絵のエハガキを含めた全体のカタログ的解説。

・生田誠『麗しき日本絵葉書100の世界』日本郵趣出版、2009

エハガキ収集の超略史

本の収集史に興味がある延長線上で、エハガキ収集史にも興味がある。最初の大ブームが

日露戦争時にあったことは有名な話だが、その後の収集趣味の展開はよくわからない。

収集側、つまり受容者/消費者側でなく生産/流通側からの研究は、出版史研究の一環で金沢文圃閣が『絵葉書関係資料コレクション-出版/流布/収集』を出し始めたところである。

戦前は絵葉書屋があってエハガキを買えたし、明治期には『ハガキ文学』『絵葉書世界』といった専門雑誌があって、それで連絡をとりコレクターが交換をしていたようだ(『巷の目撃者』参照)。この時代のことは残された専門雑誌などをこれから総覧すれば追々わかることだろう。その後は「趣味誌」をたどらねばならないが、これもまた散逸が激しい。

エハガキ収集趣味が途絶えたのは戦中期のことと思われる。これはあらゆる趣味が中断したからと考えてよいが、戦後途絶えてしまったようだ。戦前エハガキの主題の広さ――ほぼありとあらゆる事柄が絵になり写真になりしている――は戦後、復活しなかった。大正期から写真画報類が流通しはじめ、ビジュアル資料のニーズがそちらへ奪われたからかもしれない。

実は戦中期、明治新聞雑誌文庫を創った宮武外骨が膨大な枚数のエハガキを集め、それから選りすぐった2万8千枚を230冊のアルバムに編成したが(金丸弘美編『宮武外骨絵葉書コレクション』無明舎出版、1997)、これも氷山の一角ということになる。

小森孝之『絵葉書:明治・大正・昭和』(国書刊行会、1978)といった先駆例はあるが、おそらく1970年代が古エハガキがいちばん価値が落ちていた時代と思われる。箱一つ分でもさして古書価が付かなかったとどこかで読んだ憶えがある。これは絵画エハガキを中心にしたものだが、フランス人のフィリップ・バロスによるエハガキ展覧会が1992年にそごう美術館で開催され、エハガキの再評価につながったようだ(そごう美術館編『絵はがき芸術の愉しみ展:忘れられていた小さな絵 フィリップ・バロスコレクション』朝日新聞社、1992)。

趣味団体、日本絵葉書会ができたのが2002年のことだった。

-e1736241026159.jpg)

志義町通りの実況(1922年か)-e1736242288837.jpg)