本とエハガキ④ 出版社のエハガキ小林昌樹 |

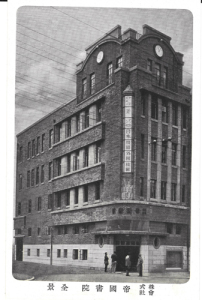

出版社のエハガキは社屋系と雑誌広告系 出版社(図書館学ふうにいうと「出版者」)のエハガキも少しある。イベント記念がらみか、出版物の広告エハガキの2系統がある。 明治・大正の「ぎょうせい」?――市町村雑誌社(1927、8年頃?) 市町村雑誌社は1893(明治26)年創刊の『市町村雑誌』を半世紀ちかく出し続けた雑誌社。現在の出版社「ぎょうせい」のような役回りだったらしく、かなり売れ、一時期は発行部数10万部だったと大正期読売新聞の報道にある。古書展でもたまに見る。むしろ、市町村雑誌社はぎょうせいに敗れた形になったものだろう。 地図帳の帝国書院(1929年)【図4-4】は現在、地理学など地図帳で有名な帝国書院が、神田三崎町にあった時代の社屋である。エハガキは「新築落成記念絵葉書」と銘打ったタトウ(包み紙)【図4-5】に入っている。

タトウは色刷りでわりと派手である。「東京地方図」と題する市電地図が刷られ、三崎町の電停で降りれば直近と分かるようになっている。新築エハガキの場合、建築プラン平面図や、寸法など各種諸元が刷り込まれることも多いがこれにはない。

【図4-8】のように倉庫を写したものはわりと珍しい。当時、図書類がどのように梱包されていたのかがわかる。これでコロタイプ印刷なら拡大しても解像度が高いので言う事なしなのだが……。新聞紙やハトロン紙でくるまれ、紐か荒縄でくくられていたことがわかる。 教育書の目黒書店 出版社ならではの風景というと、編集者のたむろする編集室だろう。【図4-7】の編集課と庶務課の画像を見ればわかるように、基本的にただの事務室とそう変わりはないのだが、細かく見るとちょっと面白いものも見つかる。【図4-10】は戦前、中学校教科書や教育学書で 拡大しないとわからないが、手前の少年(給仕か見習い)の前にある冊子タイトルは NDLサーチによると、昭和7年、神田駿河台三丁目一番地に新築の鉄筋コンクリート造4階建てたというのでこのエハガキもその頃に出たものだろう。目黒書店は出ていないが、地形社編『大東京區分圖三十五區之内神田區詳細圖』(日本統制地圖、1941.5)によると、 大日本雄雄弁講談社 昭和九年七月 新築記念 セットで出るとちょっと値が張るが、大日本雄弁会講談社の(当時としては)巨大な社屋が完成した時の記念エハガキは、出版社エハガキの中では割とよく見るものだ。私が入手した

【図4-13】は一見、ただのエレベーターホールに見えるが、「少年寝室」とある。講談社は多くの少年社員をかかえて、中学校などへ進学できなかった男子たちの出世コースの一つであったのは出版史上では有名なことである。 【図4-14】は「屋上」で、【図4-2】【図4-6】同様、これは当時、新築記念エハガキのパターンである。日中戦争が始まると、戦時統制で鉄鋼工作物築造許可規則(1937年)が制定され、鉄筋コンクリート造を立てづらくなる。平和な大日本帝国のモダニズムを象徴するのが新築記念エハガキだと言ってよいだろう。 住吉大社御文庫 今回の最後は寺社仏閣エハガキに見える大阪、住吉大社の御(お)文庫である(【図4-13】)。江戸時代、三都の本屋(版元)が新刊書を出すと、それを奉納した先が御文庫であり、民間の納本図書館と言ってもよいだろう(結果としては二都、京阪だけになったようだが)。ドイツなどは国立図書館の一つが出版社の寄進によるものが起源となっているので、 収録対象の分母がいまひとつわかりづらいのであまり使わないジャパンサーチを検索すると、大阪市立図書館がこのエハガキを持っていることがわかる。リンクが切れているので市立図書館のOPACから再検索すると、市立図書館のデジタルアーカイブへリンクで飛べ、たしかに同じものだとネットで確認できる。

普通の蔵でなく出入り口に「てりむくり」の屋根が付いているのが寺社仏閣っぽい。実は ネットでエハガキを探すには前職の国会図書館時代、PR誌に「国会図書館にない本」という記事を連載した時に気づいたが、実は戦前、図書館はエハガキをそこそこ所蔵していたらしい(提供方法など詳細は不明)。2000年代に不況対策で自治体にデジタル化予算が付いた時、手頃さから地方公共図書館に死蔵されていた戦前エハガキがかなりデジタル化され、ようやく最近、ネットでも見られるようになってきた。 本来ならそういったものを一括で検索できる(はずの)ジャパンサーチで総ざらいできればいいのだが、検索結果をみるに、そうなっていない。そこで旧来のやり方を行う必要がある。旧来とは、当該のデータがでそうな各所蔵館の目録(現状ではOPAC)を順番に検索するという手順である。国会図書館が作成した調べ方案内「絵はがきを探す」の後半に「2-2. データベース、ウェブサイト」としてエハガキ所蔵のリンク集があるので活用されたい。 こういった旧来の方法と平行して、Google検索をしたり、ヤフオクなどオークションサイトで検索するとよい。例えば、【図4-2】「市町村雑誌社ヨリ宮城方面ヲ望ム(新築記念)」をキャプションのままググると、江戸東京博物館「喜多川周之コレクション」に所蔵があり、画像もネットで見られることがわかる。同館のOPACを、見つけたエハガキのメタデータ(目録情報)の「大分類:印刷物」と適宜のキーワード(例えば「新築」)で掛け合わせ検索すると、同館所蔵の建築エハガキをヒットさせられる。 蛇足だが…著作権のこと 絵画は別だが、写真のエハガキは法的な著作物のパターン分けで「写真の著作物」になる。写真の著作物で1957(昭和32)年までに公表されたものは著作権が消滅している。戦前の (お知らせ)4月に関係書が2冊出ます私が編集長をしている年刊雑誌『近代出版研究2025』が4月10日に発売されます(店頭には翌日くらいから)。「書物百般・紀田順一郎の世界」を特集し、荒俣宏先生などにご寄稿いただきました。特殊雑誌なので委託配本でなく返品可能の注文制となっています。Amazonやhontoなどのネット書店でも買うこともできますが、神保町の東京堂さんには確実に並ぶはずです(税込み3,520円)。 4月23日には、ハヤカワ新書から『立ち読みの歴史』が出ます。日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど戦前、洋行した日本人は海外にないと言っています。どうやら「立ち読み」という習俗は日本発祥らしいのです。いままで誰でも知っているのに誰ひとりとして 次回の連載は本の元になる製紙や製本を写したエハガキについて。

|

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

」-188x300.png)

」-300x191.png)

」-300x192.png)

」ほか-300x195.png)

庶務課(右下)学芸課(左上)〕 三階 第一・第二応接室(左下)」-300x195.png)

/一階発送部(其の二)/二階 第二倉庫/三階 第三倉庫(献本部)」-300x193.png)

及び娯楽室(下)」-200x300.jpg)

-300x192.png)

-300x271.png)

-300x192.png)

-300x190.png)

-300x196.png)

」(1933年)-190x300.png)