本とエハガキ⑥ 読書エハガキ①小林昌樹 |

読書シーンのエハガキ今回は読書場面を写した写真エハガキを紹介する。図書館史への興味から図書館エハガキを集め始めた際に、閲覧者も写っていることに気づいた。そしてさらに本の関連までエハガキ集めを広げると、読書行為そのものを写しているエハガキもあることにも気づいた。 最初、読書エハガキを読書史料として使えるのではないかと考えて集めたが、図書館系は 絵画のエハガキ この連載では写真のエハガキを取り上げ、絵のエハガキは取り上げてこなかったのだが、

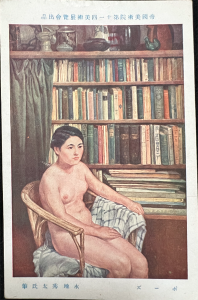

この絵を描いた永地秀太(ながとちひでた)は明治〜昭和前期の洋画家。第11回「帝展」に出品されたものらしい。洋画家自身のアトリエか書斎だろう。洋書ばかりが大型の作り付け本棚に縦置きされているのがカラーでよく分かる。一部は「THOMA」「PICASSO」などと背文字が読めるように描かれている。 出品された絵画が、写真に取られ、色彩分析されたうえで、三色網版でカラー印刷され、(おそらく展覧会場で)販売・頒布されたものだろう。この手の読書絵画エハガキが手元に数十枚ある。これは戦前ポスターのエハガキも同様なのだが、銀塩写真や印刷写真はモノクロ(白黒)なので、現物が戦災などで失われると実際の色味が現在の我々にわからないことがある。そんな場合、絵画エハガキやポスターエハガキが色味を知る手がかりになる。 子どもと老人 日本国内だとお国言葉のエハガキがよく発行されていたらしいのだが、戦前日本の場合、

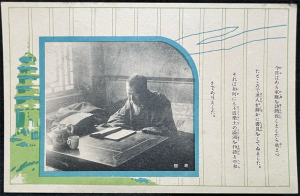

【図6-3】は表面の切手貼付欄に「京城日ノ出発行」とあるので、朝鮮京城にあったエハガキ屋が作ったもの。「朝鮮風俗」シリーズの1枚。児童が対座して本(唐本か?)を広げているが、本当にこのような読書風景があったのかちょっと疑わしい。 【図6-4】は表面消印によれば1910(明治43)年のもの。「京城八弘堂発行」とある。 【図6-5】も外地もの。満洲で漢人の家を訪問したら老人が書見をしていた、という設定である。キャプションに「老儒」とあるが、本当に儒者だったか怪しい。本はテーブル上の1冊だけで他に書物が写されていないのが残念。 本の置き方に変遷あり――本箱から本棚へ次も子どもの読書エハガキだが、分析的に見るととても面白いことがわかる。

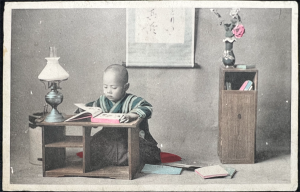

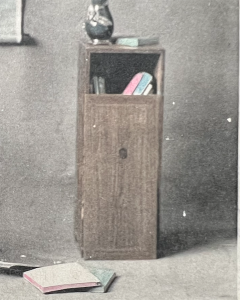

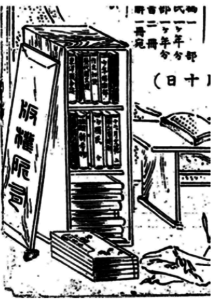

最後の【図6-6】はキャプションがないので仮題をつけた。横浜伊勢崎町の「TONBOYA」発行と表紙にある。子どもが洋書か洋装本の図版を見ている図柄で、いかにもポーズをつけさせているように思われるのだが、読書史として興味深いのは右側の本箱。 正確には本箱そのものではなく、その運用法が読書史上の過渡期を示していて面白い。

【図6-7】は、和本用本箱に洋装本をタテ置きした図で、本箱から本棚へ本の個人収蔵法が変化していく過渡期を示すちょうどよい絵だったので拙著『立ち読みの歴史』などにも引用しておいた。それが【図6-6】のエハガキで、実際にこの目で見ることができたわけである。 人物写真のエハガキは全体としてはポーズ、やらせが多いのだが、こうやって部分(私は「映り込み」と呼んでいる)に注目すると、ある種の真実が出てくる。 次回も読書エハガキ久しぶりに手元のエハガキコレクションの箱を開けたら、思ったより読書エハガキがあったので、次回もこれを紹介したい。どうやら郷里の実家に送るためのものらしいのだが、学校の寄宿舎ものといえるエハガキが発行されており、それに読書風景がかなりある。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ 拙著『立ち読みの歴史』でも少し本のエハガキを使っています。『朝日新聞』書評欄(2025年6月28日〔土〕)、『週間プレイボーイ』(6月28日号、深田恭子さんが表紙)でも特大で紹介され好評なので、ぜひ書店にて立ち読みしてみてください。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

1-300x115.jpg)