本とエハガキ⑤ 製紙と製本小林昌樹 |

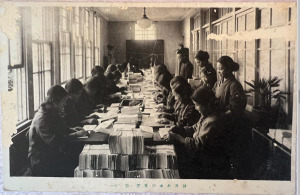

■本とエハガキ、本のエハガキ 本連載タイトル「本とエハガキ」には、本に関連するエハガキを広く扱いたい、という含意がある。今回紹介するエハガキは、そんな本の周辺のエハガキだ。本が書かれて作られて運ばれ、買われてみんなの手元に来る。その過程のどこかで、実は意外なエハガキが作られている。 ■船のエハガキ? いやいやパルプを運ぶ現場です 最初に【図5-1】を見てほしい。一見して船のエハガキにしか見えない。しかしこれ、本のエハガキなのである。キャプションを見て欲しい。エハガキの重要な資料価値は、写っている図像自体というより、キャプションとセットの複合効果にあるのだ。 砕氷船の名前は「千歳丸」(ウィキペディアに立項。類似のエハガキも掲載)。私は元ミリオタ兼乗り物マニアなので、【図5-1】の舳先、流氷にかかるクニョッっとまがっている部分を見て、「あ、こりゃあ砕氷船だ」とわかったが。昭和人(今じゃあ「天保老人」みたい)には「タロとジロ」の南極観測船宗谷も同じ砕氷船だったよ、と言えばわかるかしらん。 ■戦前のゴミ(反故)の山を写真で見るのは難しい パルプから紙が製紙工場で作られる。製紙工場のエハガキは、そこそこある。製紙業に限らず、大きな工場や大きな機械はそれだけでエハガキの題材となりやすいのだ。けれど、製紙材料、特に古紙(むかしは「故紙」)を写真で見ることはめったにない。現在とはかなり違う価値観の戦前ワールドとはいえ、やはり汚いものはエハガキになりづらいのだ(ただし、災害写真といった初手からのキワモノ=際物=時事は除く)。 仔細に見ると、馬車、というか馬力(馬力屋)によって荒縄でぐるぐる巻にされた古紙が運ばれてきたことがわかる。古紙はセメント袋で覆われていることもある、と、これまた【図5-2】を見るとわかる。きっと市中の建て場でぐるぐる巻にされたんだろう。 ■植字見習い? 紙ができれば、それに印刷され、本ができるわけだが、印刷場面を写したエハガキは多くの場合、新聞社エハガキセットの1枚として発行され、大きな輪転機が写っているものだったりする。本を刷っているような場面のエハガキはあまり見当たらない。大きいもの、きれいなものはエハガキになりやすいが、小さいもの、きたないものはなりづら。おのずと書籍を物理的につくっていた中小印刷所、中小製本所はエハガキになりづらいからだろう。 これは学校の印刷部だから植字工などが少年なのは自然ではあるのだが、都会の小さな印刷所では同年齢の少年たちが見習いとして働いていた。戦後全面的に禁止される少年労働というやつである。帝国図書館などで働いていた出納手なども同様だが、勉強好きなのに貧困から中学校へ進めず、それでもなお本に関わる仕事、ということで就く場合もあったろう。しかし林田茂雄『人間変革の記録 (青木新書)』(青木書店、1961)などを読むとよく分かるのだが、こういった小僧、丁稚、給仕といった少年労働はなかなかに辛いものがある。 ■製本作業もエハガキになりづらい紙に印字され、刷本(すりほん、本の本体)が出来上がると、丁合を整えて束ね、糸でかがって製本するということになるのだが、その製本の現場もエハガキになりづらい。なかで珍しい一枚がこれ。 罫線パターンがcなので大正後半から昭和初期だろうとわかるのだが、どこでの撮影かは不明。1枚だけを古書りーち(大阪)さんに行った時に買ったもの。のりと刷毛がテーブル中央におかれているので、それで小冊子を作っているものか。奥の方では壁から壁へ渡してある紐に、さらにかがり糸のようなものが掛けられているので、奥では糸かがりをしているものか。ちょっとよくわからない。 ■もしかしたら「日本印刷学校」「勤労女学校」?上記エハガキの発行元がさっぱりわからないのでNDLデジコレであれこれ検索語を変えて一般的検索をかけてみると、同時期に社会運動家の後藤静香(せいこう)がやっていた「希望社」の勤労女学校に製本部があったとわかる。さらにチェックすると、希望社が実に巧みな経営で巨大化していったことを批判する次の記事が見つかる。

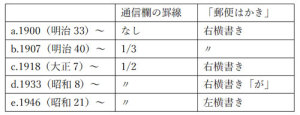

当時プロレタリア作家の平林たい子は断罪する。後藤静香は無知な地方婦女を欺瞞して入学させ、事実上のタダ働きをさせているのだと。希望社の「日本印刷学校」「勤労女学校」はそのフロント学校にすぎないのだと……。あまりにも、地方、不遇、女性、搾取といった戦前お決まりのパターンだったので、私は読んでいて泣き笑い状態になってしまった。 ■エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)■お知らせ 日経新聞(5/31)書評欄で、あの鹿島茂先生に「小傑作」と評された拙著『立ち読みの歴史』でも少し書店エハガキを使っています。ぜひ書店にて立ち読みしてください。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

![【図5-1】「(樺太)氷上パルプ荷役奇観[大泊港]」](https://www.kosho.or.jp/site/wp-content/uploads/【図5-1】「(樺太)氷上パルプ荷役奇観[大泊港]」-189x300.jpg)

-300x194.jpg)

-300x198.jpg)

-300x187.jpg)

-300x212.jpg)