本とエハガキ② 古本屋のエハガキ小林昌樹 |

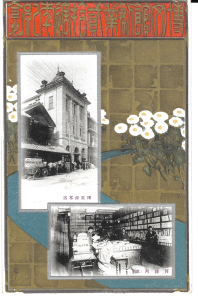

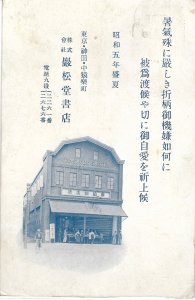

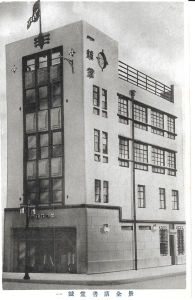

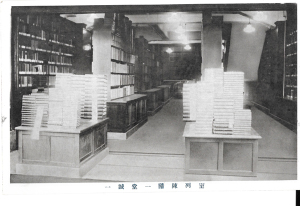

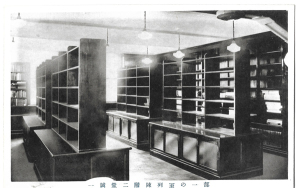

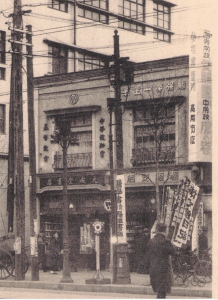

写真エハガキは記念写真の代わり戦前の写真エハガキは、戦後の「名所絵葉書」ぐらいにしか思われていないが、全く違う。戦後各種のメディアの代わりを務めていたである。具体的には、Flashのような写真週刊誌であったり、ブロマイド(今はチェキっていうか)であったりしたのだが、組織や団体の周年記念や、重要な建築物の竣工(完成)記念、周年記念などでもほぼ必ず発行されていたものである。記念アルバムや、記念写真の代わりと言ってもよいだろう。実際、朝鮮の都市対抗野球を写した写真エハガキなども見たことがある。 【図2-1】は1907(明治40)年の博文館創業二十周年記念会で配られたエハガキらしい。博文館は明治20年代、日本に本格的な「雑誌の時代」を開いた戦前随一の出版社であった。 このエハガキは1枚単体ではなく、もう1枚セットがあったようだ。【図2-2】がそれで、表面(宛名を書く面)がまったく同じデザインであることからわかる。写っている大橋図書館は 巌松堂書店のエハガキ現在、大手の古書店というと、神保町の一誠堂が有名だが、実は一誠堂のライバルに巌松堂があったことは、これはもうあまり知られていないことだろう。一誠堂が昭和前記に古典籍へ重点を移していったのに対し、巌松堂は学術雑誌や資料物の大手古書店として有名だったが、書店としての巌松堂書店はもうない。 【図2-3】は「新築竣工せる『巌松堂書店』(昭和4年11月)」と題された袋(たとう)に入れられた写真エハガキの一枚。セピア色なのは、コロタイプ印刷ではなく、銀塩写真そのものの焼き増しだからだ。 焼き増し写真のエハガキは、コロタイプ印刷のものと同様、ある程度の拡大に耐えられる。【図2-3b】立ち読み風景は店頭写真の部分拡大だが、五名ほどの人々が立ち読みをしていることがよくわかる。昭和戦前期の書店内を写した写真はそう多くないので、資料的価値が 一誠堂書店のエハガキせっかくなので一誠堂のエハガキ【図2-5】以下も紹介しておく。「一誠堂書店新築落成紀年絵はかき」と印刷されたタトウに入っっていたので、1931(昭和6)年の新築記念で配られたセットものだとわかる。 【図2-5】の建物の「全景」はパッと見、かなり修正された写真か、絵であることがわかる。頂上の旗などはほぼ書き込んだものだろう。これは写真エハガキ全般で注意しなければならないが、現在の写真と異なり、「絵になる」――今風に言えば「映える」――ようにするのが写真師の腕前で、鉛筆などで原板に修正をかけるのがむしろ普通のことだった。 たまたま別に「一誠堂書店三十周年記念絵葉書」【図2-8a】の一枚がある。別に調べると三十周年記念は1933(昭和8)年なので、その時に頒布されたものだろう。 さらに【図2-8a】の右側を拡大すると、大成堂書店、稲垣支店、高岡分店の3つの古書店が映り込んでいるのがわかる。コロタイプ印刷の有り難みで、看板や金文字も読める。大成堂書店は「中等教科書」と「基督教書」が専門。稲垣支店は「勉強第一主義」と専門は不明だが 次回は古書展のエハガキを予定している。意外にも、そういったものがあるのです。 |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |