語りえぬものとしての「会社」(『会社と社会の読書会』)若林恵(黒鳥社・編集者) |

|

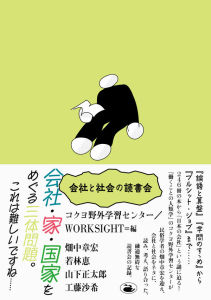

自分が編集をしておいて言うのもなんだが、この度刊行された『会社と社会の読書会』という本は、だいぶ変な本だと思う。

7回ほど実施した「会社の社会史」というトークイベントのシリーズを書籍化したものだが、ろくに会社勤めをしたことのない私(5年強の出版社勤務以後、ほとんどフリーランス)と民俗学者の畑中章宏さんが対話の中心にいるため、実体的な会社体験に基づかず、ある意味観念的な「会社」についてしか語られていない。トークに参加した残りの半分は、コクヨという広く知られた大企業のメンバーで、このふたりが何とか実社会における会社体験を担保してくれているが、その体験をもって「日本の会社体験」を遺漏なく語れているのかと言えば、 しかしながら、ふと足を止めて立ち止まると、そもそもの話、「日本の会社体験」などと ここには学者、専門家、あるいは知識そのものの根幹に関わってくる、大きな矛盾というか困難が隠されている。「猫」の専門家は全員猫ではないだろうし、「子ども」の専門家は世界のどこに行ってもまず間違いなく大人だろう。というのは、いかにも幼稚なツッコミだが、 英国の詩人、作家、美術評論家のジョン・バージャーは、移民問題を扱った名著『第七の男』(弊社刊)で、移民という体験の「不自由」を語るには、客観的な記述だけでも、主観的な記述だけでもダメなのだと語っている。主観と客観は互いを入れ子のように含み込んでいるので、切り離すことができないのだとバージャーは言う。結果『第七の男』は多種多様な 「会社という体験」は、バージャーが語った「移民の体験」に似たところがあるような気が 私たちが会社というものをどのように捉えて、それに対してどのように振る舞うかは、そのまま経営や社会的な制度へと反映され、それに合わせて私たちの会社をめぐる捉え方も、日々刻々と変化し続けている。会社は、絶えざる無限フィードバックループのなかで生き続ける、かたちのない生き物のようだ。そして、それは「家」というもののあり方、「国」というもののあり方に干渉しながら、それぞれの形をも少しずつ変えていく。 社会の全方位にわたって影響を与え続ける、そんな鵺のような存在は、それが死にでもしない限り、客体化することができない。であればこそ、だらだらと話し、芋づる式に本を読み、また話す、という融通無碍な向き合い方は、あっているのかもしれない。客観的な知識を専門家が上位下達するようなやり方で本としてパッケージするのではなく、タコが餌に誘われて、瓶や籠のなかにぬるぬると入り込んでいくようなイメージで、この本はつくられた。 といって、本のなかに、会社の全体が入り込んだとは到底いえない。むしろ足先くらいは |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |