本とエハガキ③ 古書即売会のエハガキ小林昌樹 |

エハガキはチラシの代わりでもある古本の即売会が好きだ。というか第二の人生を歩み始めた2005年から、ほぼ毎週末南部、西部、そして本部(神保町、というか小川町(まち))の古書会館に通っている。前職、国会図書館で書庫で仕事の立ち読みをたくさんしたけれど、週末古書展のほうが数倍楽しい。だって買って帰れるんだもの。 その即売会、どうやら戦前からあるらしい。名著にして大著『東京古書組合五十年史』に「古書即売展」(p.548-572)という章があって、日本初は横浜で、明治42年11月20日と はがきの表面を見ると、京都市高倉二条上にあった白洲堂書店が、丸太町に住んでいた衣笠貞之助という人物に出した「京都局市内郵便」であることが分かる。どうやら、俳優、映画監督の衣笠貞之助(1896‐1982)のものらしい。 それはともかくネットで月日と曜日のかけ合わせから年代候補を考えると、1933年か1937年。おそらく1933年のものだろう。14店舗が合同で、日曜日、月曜日と2日間、昭和図書館という会場で開催している。「毎月十、十一両日開催」とあるので、曜日と関係ない開催だったようだ。 ヤフオクなどを見ると分かるが、こういった広告エハガキの中には古書展のエハガキもある。絵がないので厳密にはエハガキではないが、たまに典籍の絵・写真があしらわれていたりする。 最初は本棚のない古書展が普通 実は『東京古書組合五十年史』に写真があるのだが、せっかくなのでエハガキで高精細な いまNDLデジコレを検索すると、杉浦三郎兵衛編『雲泉荘山誌 巻之1』(杉浦丘園、昭和3)という本が見つかるので、下京区三条通り柳馬場東ルにいた第10代・杉浦三郎兵衛利挙(号・丘園、1875‐1958)という人が発行したエハガキと分かる。

杉浦の展示会は売らないものだったろうが、売る方の展覧会の写真は「五十年史」にある【図3−3】。

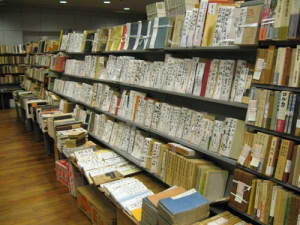

「五十年史」によると常盤木倶楽部という貸席で行われたもの。この貸席は元「柏木」という会席茶屋で「日本橋白木屋の手前、榛原の隣」にあったという。会場写真【図3−3】を見ると、基本的に和本ばかりが畳敷きの会場に面陳されているのが分かる。奥に「伝記類」「教訓□」「修身□」などと垂れ幕がああるのは、これは展示書のジャンルを示しているのかもしれない。エハガキに比べ網版印刷なので、よくわからない。元写真がどこかに残っていないものだろうか。 古書展の近代化――デパート展かように明治末に始まった古書展は、会場は畳敷き、本棚はなく、和本がヒラに並べられているものだったのが、大正末あたりから「近代化」したらしい。古書界における近代化とは、本に和装本だけでなく洋装本(洋本)が並ぶようになり、本棚が導入されるということなのだが、象徴的なのは近代消費文明の華、デパートにおける古書展、「デパート展」が始まったことだろう。やはり「五十年史」(p.559)によれば、デパート展の最初は昭和7年11月12日〜20日、白木屋(東京日本橋)で行われたもので、25店舗もが参加した大規模なものだった。肝いりは戦前の大書痴・斎藤昌三である。 戦前始まった「デパートの展覧会」は結果として大成功で、昭和10年頃にピークとなった。

エハガキによると雑誌創刊号を「二階(西館)古書売場」で「展観即売」するという。昭和21年頃の敗戦直後、デパートに古書部が続々と出来た話は有名だが、戦前から古書部門があるデパートがあったというわけである。創刊号を収集する趣味は戦前から古書業界で認知されていたこともわかる(創刊号目録の書誌がネットにある)。 ところで【図3-1】の古書展は京都の「昭和図書館」という施設が会場となっていた。図書館と古書は最近でこそ相性が良くなってきているが、昭和後期〜平成期はほぼ無関係のものだったので、とても興味深い。どんな施設かと思っていたら、これもエハガキで拾うことができた。【図3-5】がそれ。和風建築の2階建てで、入口の庇にお宮風な「てりむくり」があって、なかなか面白い。 実はこの昭和図書館、たしかに図書館ではあるのだが、設置母体が「京都書籍雑誌商組合」という京都の書籍商団体なのである。昭和3年、中京区木屋町御池に設置されたもの。この 門柱に看板が掛かっているので読んでみる。右側には「昭和図書館」、左側には「京都書籍雑誌商組合/京都古書組合事務所」とある。そう、この図書館は古書組合の事務所でもあるのだ。それゆえ、古書展も開かれるのである。その会場は二階の大広間であったろう。 昭和図書館は古書会館でもあるので、毎日のように開かれていた「市会」(古書籍業者相互の交換会)も、この大広間であったろう。 戦前の東京組合事務所は昭和20年に空襲で焼失。戦後再建された建物は「五十年史」を見ると板敷きであるようだ。その時代の交換会(振り市)再演が三島由紀夫原作、映画『永すぎた春』(大映、1957)にあるというが、未見。 【図3-8】は昭和図書館の閲覧室風景だが、戦前の図書館らしく、本が見当たらない。今でも国会図書館へ行けば体験できるように、戦前の図書館は本はみな閉架書庫にしまわれており、閲覧者は職員(出納手)に頼んで出してもらい、館内閲覧をするというのはデフォルトだった。この写真には映り込んでいないが、別に出納所や書庫があるはずである。写真がやけにスカスカに見えるのは、奥に講壇があることから分かるように、適宜、講演会などに使うためだったのだろう。この図書館は戦時中、防空緑地を作るため強制撤去されたようだ。しばらく前、『昭和図書館月報』なる綴りを買ったので手があいたら調べてみたい。 今回は古書展示会や古書会館のエハガキを紹介しつつ、柴野京子著の書名にいう「書棚と |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |