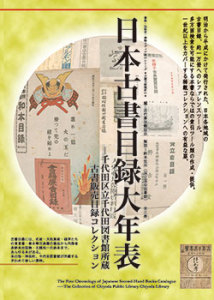

『日本古書目録大年表―千代田区立千代田図書館所蔵古書販売目録コレクション』

|

| サブタイトルが示すように、千代田区立千代田図書館に所蔵されている古書販売目録コレクションを編年順にしたレファレンス・ツールの解説を書くことになった。もともとは司書から見た推薦文を寄せられないかという話であった。このコレクションはすでにインターネット上でデータが公開されており、それを紙にして刊行するものを、どのように推薦できるのがと考えた。 とりあえず関連する文献を探してみた。もともと、学生のころ‐もう四半世紀近く前‐から、本についての本は嫌いではないし、紀田順一郎『古書街を歩く』(新潮選書)(新潮社、1979)や荒俣宏『ブックライフ自由自在』(太田出版、1992)などを読んで古書販売目録についての関心を持ち、今も古書販売目録をみることもある。とはいえ、世の古書コレクターや愛好家にくらべると、関わり具合は少ない方と思いながらも。 まずはgoogle、国立国会図書館サーチ、NDL-OPACやCiNiiで検索した。“古書目録”では、『○○大学附属図書館和古書目録』といった貴重書の蔵書目録についての文献が混ざってくるので、“古書”を“古本”にかえたり、いくつかの単語で検索をこころみた。このようなこともあって、“古書目録”ではなく“古書販売目録”を解説で用いている。 また、データベースでは記事がヒットしないけれども、古本に関する雑誌として逸することはできない『彷書月刊』の冊子体総目次も斜め読みし、決して使いやすいとはいえないものの、天野敬太郎『日本書誌の書誌 総載編』(巌南堂書店、1973)もひもといた。くわえて、泥縄式というか関連しそうな図書を、具体的には高橋輝次編『古本屋の本棚』(燃焼社、1997)や中野三敏『本道楽』(講談社、2003)などを、とりだしてページをめくった。 どうにかこうにか文献を読みながら推薦文らしきものを書いていたら徐々に長くなり、金沢文圃閣主人に相談したところ、おもいもよらずに、さいわいにも解説にしてもらえることとなった。(1)古書販売目録の特徴、(2)千代田図書館所蔵コレクションの性格、(3)年表形式で刊行する意義といった三つの観点でまとめてみた。あとから見直すと、関係するすべての文献にふれることができないのは仕方がないけれども、言及しておいた方が良かったかなと思う文献が浮かんでくる。 このような作業のなかで、前にも読んだこともあり解説にも引いたが、反町茂雄氏の書いた“業界史”や古書販売目録への見識が抜きんでていることを今さらながらに感じ、日本近代における古書販売をめぐる歴史研究が見当たらないのが残念であった。後者については意外に思えたが、海外でも少ないようで、20世紀イギリスの古書店・古書業界についての研究書が1冊だけ目についた(Mandelbrote, Giles ed. Out of print & into profit : a history of the rare & secondhand book trade in Britain in the 20th century, British Library, Oak Knoll Press, 2006)。 さて、解説文はさておいても、全三巻には、本体の記載はもちろん、新たな検索機能(古書店名索引、地域別索引、古書店別目録一覧、寄稿者の人名索引)や、附録の珍しい古書販売目録や古書業界の雑誌(『東京古本相場通信』(1933.12)、『名古屋古書籍市場通信』(1937.7))が収録されている。書物に関心のある人は、ぜひ実際に‐少数部数かつ個人で買うには高い価格なので‐図書館などで一度は手にとってもらいたい。

近代書誌懇話会編『日本古書目録大年表― |

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |