本とエハガキ⑧ 読書エハガキ③軍隊読書小林昌樹 |

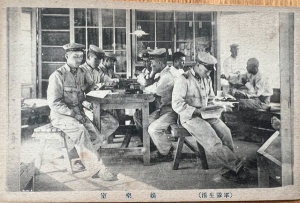

軍隊にも生活があり読書もある 戦後の我々にはよく判らなくなっているが、軍隊にも生活があり、そして読書があった。 つはもの文庫を作った山田清吉によると「講談や落語の本は各部隊の図書室で間に合う」ということだったから、中国戦線に展開した各部隊にも図書室があったようだ。かように軍隊生活全般で読書行為は見られたらしいので、それを実際に「見て」しまおうというのが今回の連載記事である。 * 中野綾子「慰問雑誌にみる戦場の読書空間:『陣中倶楽部』と『兵隊』を中心に」『出版研究』(45) p.139-157, 2014. 軍隊生活における娯楽としての読書次の【図8-1】は「(軍隊生活)娯楽室」と題する写真エハガキである。罫線パターンから言っても、兵隊の軍服から言っても、わりあいと初期の写真エハガキのようだ。残念ながら発行社名などが印字されていないが、駐屯地前あたりに店を開いていた雑貨店が売ったものだろう。駐屯地に面会に来た家族や、休暇で里帰りする兵隊がこういった「軍隊生活」のエハガキを買ったものと思われる。 【図8-1】には12名の兵隊が写っているが、そのうち手前の2名が読書をしている。つまり「娯楽」の一環で、軍隊で読書も容認されていたことがわかる。読んでいる資料は平綴じで

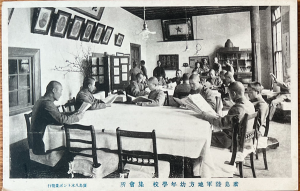

図書閲覧室を備えた酒保 次の【図8-2】は台北にあった台湾歩兵第一連隊の「酒保」の「図書閲覧室」である。こうして写真エハガキを見ると、酒保で本を読ませる、という発想ないし制度は、結構一般的だったように思われてくる。

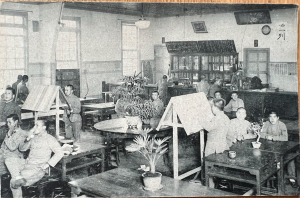

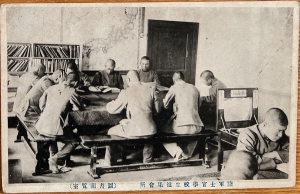

【図8-2】には9人ほどの閲覧者が写っており、その全員が熱心に読書している風なのは演出として、右から3人目が閲覧しているのはハードカバーの単行本であり、左端の人物は何を読んでいるかわからないが鉛筆を持っているのは、比較的マジメな読書が想定されていたようである。酒保は主に下士官が使ったとウィキペディアにあるので、下士官が軍事がらみの調べ物など、やや硬い読書をしていたものか。 左奥にガラス戸つき書架が置かれ、おそらく雑誌でなく図書が満載である。棚の前の人物は立ち読みをしているようだ。 新聞も読める【図8-3】も酒保、それも売店本体だろう。右奥にほぼ部屋の長さのカウンターが設置され、その向こうにガラス戸つき棚が設置されている。壁に大きく「必一列」と書き出されているのは、物品を購入する際には必ず一列に並べ、という意味だろう。棚の上に黒板(?)が斜めに掲げられ、いろいろ細かい事柄が白文字で書かれているのは、酒保の利用規則や、商品一覧や定価などが掲示されているのだろう(拡大しても読めない)。

しかし、ここでひときわ目立つ器物は、斜め板が屋根状にしつらえられた「新聞架」2台である。新聞架とは、新聞紙を閲覧するための書架で、戦前の図書館エハガキではおなじみの什器である。 「酒保ニハ聯隊長ノ定ムル新聞、雜誌、遊戯運動器具等ヲ備付ルコトヲ得」(高橋慶蔵(KT生)編『軍隊内務書摘要解義』不動書店、1908、p.409-410)ということになっていた。

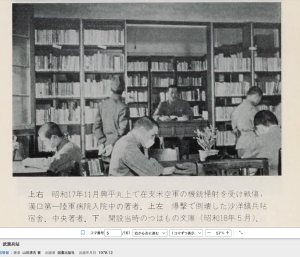

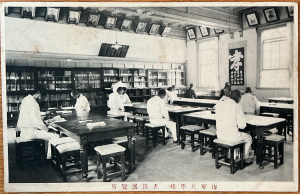

軍学校での読書兵卒や下士官(要するにヒラや係長クラス)は酒保を利用するとして、士官(中間管理職みたいなもの)はどうだったのか、いまいちよくわからないが、士官(将校)になるための学校での読書エハガキを数枚持っているのでご紹介する。 【図8-4】は広島陸軍地方幼年学校の「集会所」とキャプションにある。みなが何をしているかというと新聞や雑誌を読んでいる風である。幼年学校とは士官学校のうち、中学相当程度の一般学問と軍事教育をする学校で、地方幼年学校として仙台、名古屋、大阪、広島、熊本にあった。同等なものとして陸軍中央幼年学校予科があった。ここを3年やってから中央の幼年学校本科(2年)へ進み、卒業後、士官候補生の上等兵として各連隊に配属される。その後、士官学校に入り直して士官≒将校となる。

そもそも軍学校の「集会所」とは連隊における酒保に比すべきものらしく、陸軍士官学校編『陸軍士官学校の真相』(外交時報社、1914)「生徒集会所と酒保」(p.110-)によると、「之は日曜日其他休日に開かれるもので〜其処には和漢洋の書籍、新聞、雑誌や各種の遊戯、運動器具等を備付け、又若干の飲食物(酒類、飲料、菓子、果物、一品料理等)を販売して、生徒に簡潔なる慰安を与ふる〜のが其目的」とある。 さらにいうと「此集会所には別に細密なる規定も厳重なる監督もない。〜例へば図書を覧るにも、借用証を出す必要なく、自由に読み得、又閲覧後は之を丁寧に原位置に格納する」ということになっていたようだ。 【図8-4】の広島の幼年学校集会所の図書は、右奥の書棚を拡大して見ると、一応ラベルが貼付され管理されているようだが、次の【図8-5】士官学校集会所の本はラベルも貼付されず、わりあいと無造作なように見える。

海軍でも陸軍の士官学校にあたる学校、海軍兵学校(戦時中を除き、全国で1つ、呉市沖の江田島にあった)でも、似たような図書閲覧室【図8-6】があった。

同校には「海軍兵学校図書館」があったが、その組織と【図8-6】「書籍展覧所」との関係はいまひとつ分からない。ただし、上記図をよく見ると、大量の図書にはほぼ全てに(日本の図書館本にしては)大型のラベルがきちんと貼付されているように見えることから、図書館の管理下にあったように思われる。 図書館が出したほぼ唯一の文献『海軍兵学校図書館和漢図書分類目録 昭和2年1月現在』(海軍兵学校図書館、1927)「(付表)図書館設備一覧」によると、図書館は独立館舎を持たず、閲覧室が「生徒館」など各所に分散していたようだ。 ただし、陸軍幼年学校、士官学校よりも海軍兵学校のほうがシステマティックに図書を管理していたように見える。海軍といえば軍艦内のコミュニケーション手段として「艦内新聞」が有名だが(復刻がある)、アメリカ海軍のように軍艦図書館は持っていなかったようだ。 次回は書斎エハガキ戦前でも今でも、書斎などという高級なものを持つことができた人は、学者など一部の職業に限られるだろうが、それでもなお、ちらほら書斎の写真エハガキを目にする。長年、図書館や読書のエハガキを集めていると、自然、そういったものも目に入ってくるので、そこそこの枚数がある。それらを紹介しつつ分析もしてみたい。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ――『出版社〈ミニ社史〉横断索引』夏のコミック・マーケットで私の主宰する近代出版研究所が頒布した『出版社〈ミニ社史〉横断索引』。これが懇意の出版社サイトで購入できるようになりました。 昭和26年の『著作権台帳』ほか、40点以上の典拠に掲載された出版社の「自社紹介」記事=「ミニ社史」2300社分を1冊で引ける横断索引です。頒価は税込3300円ですが、それ以上の価値があると信じます。同人誌ですので部数僅少です。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

1-300x115.jpg)