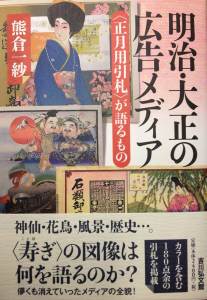

「正月用引札公式ガイドブック」熊倉一紗 |

| 「日本の古本屋」データベースで試しに検索してみると、そのヒット数は約900件にのぼった。詳細検索の「書名」に「引札」と入力して、在庫数を調べた結果である(2015年4月16日現在)。これらのなかには書籍や正月用に限らないものがあるため一概には言えないが、現在、少なくない数の正月用引札が、全国各地の古書店で取り扱われ、販売されていることがわかる。現存している数から、正月用引札がかつて大流行していたことが伺えるのであるが、それは明治半ばから大正初期にかけてというごくわずかな期間だった。このように、一世を風靡しながらも、儚く消えていった正月用引札の諸相を、できるかぎり明らかにしようと試みたのが、拙著『明治・大正の広告メディア――〈正月用引札〉が語るもの』である。 明治・大正の広告といえば、ふつうは新聞広告や雑誌広告、ポスターが思い浮かぶ。実際、広告史やデザイン史研究では、それらが主に取り上げられ、語られてきた。引札といえば、平賀源内や山東京伝といった江戸の戯作者たちによる文字主体の一枚摺が、広告のプリミティブな形態として言及されるのが常であった。正月用引札はといえば、図像が画面の大半を占め、なおかつポスターに取って代わられたため、その「前座」としてわずかに取り上げられるに過ぎなかったのである。もちろん、正月用引札の研究が皆無だったわけではない。しかしながら、あったとしても図像の種類、系譜、役割などを部分的に説明することが多かったのだった。 本書は、これまで充分な先行研究のなかった正月用引札を、はじめて体系的に論じたものである。下絵を描いていた絵師ごとにおける画風の特徴を指摘し、正月用引札がどのように生産、流通、消費されたのか、あるいは図像を画題ごとに分類して特定のモチーフがいつ出現・増加したのか、さらに正月用引札がどのように広告として独特な機能を果たしたのかについて考察している。これまでになく正月用引札を様々な角度から包括的に論じたものになっていると思う。 また、画題ごとに何がどのように描かれ、何を意味しているのか詳細な記述を試みた。正月用引札は、当時のいきいきとした世相・風俗・文化が映しだされた、まさに図像集とでもいうべきもの。当時の地方の商業活動の様子も窺い知れるだろう。明治・大正の文化、商業、広告、デザインに興味がある方々、あるいは正月用引札を扱う古書店や所蔵している資料館・博物館、さらにコレクターの方々が、正月用引札に関する基礎的な情報を知るための「ガイドブック」として本書を活用していただければ幸いである。

|

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |