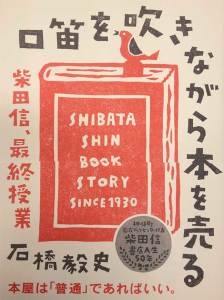

『口笛を吹きながら本を売る 柴田信、最終授業』石橋毅史 |

| 20××年某月某日。 昼食をすませて職場へ戻る途中、ふと目の前の古本屋に足が向いた。なぜそうしたのかはわからない。まさに出来心としかいいようがなかった。 すこし久しぶりの古本屋は、新鮮だった。焦げ茶に変色した古めかしい本はどれも神々しく、昔の雑誌のバックナンバーの表紙を見ていると、しばしタイムスリップした気分になった。一冊一冊が、何かを呼びかけているようだった。 こんな時は何冊か買うに限る。本の背文字を真剣に追った。読んでみたいと思いながら忘れていた本、インタビュー記事をよんで興味をもった作家のデビュー作、学生時代に友人に貸したきりの小説……目についたものを抜きだしてみる。ある本は棚へ戻し、ある本は手元に残して次の棚へ移る。 せっかくだから、タイトルも著者名も知らない本も、選んでみよう。 すると、一冊が目にとまった。薄クリーム色のカバー、わずかに掠れさせた版画風の印刷。棚から抜きだしてみると、かすかにざらついた紙質が手に心地よく、軽い。 カバーのデザインも軽妙だ。中央に赤い本が立ち、飛び出した栞に乗った小鳥がくちばしを開いている。そのイラストを、黒字の本タイトルと赤字のサブタイトルが囲んでいる。いちばん下に《本屋は「普通」であればいい。》と書いてある。 なぜ、「普通」をカギカッコで括っているのだろう? 開いてみる。目次の後の「序」の章扉にも、カバーの小鳥がいる。章題は《いつだって会える名翁》、一文目は《東京の神保町に、岩波ブックセンターという書店がある》。知らない店だ。いまもあるのだろうか。主人公はそこの店主で、かなりの高齢らしい。 てきとうに頁を繰ると、今度はこんな文が出てきた。 《大衆の中にいて、際立って凄くもないし、頭もさほど良くはない。》 俺のことじゃないか。だからこの後も、山積みの仕事が待っている。 《そういう人間だからこそ、やっていけないはずがないと思ってる。だからこそやっていけるのが、この世の中であるに決まってるんです。》 たぶん、主人公が自分の信念を言っているのだろう。 全体は対話形式になっていて、合間に主人公の生い立ちが挟まれている。《ダザイ、オダサク、アンゴ……ヒロセ》という見出しが出てきた。ダザイ、オダサク、アンゴはなんとなく見当がつくが、ヒロセって誰だ? さらに頁をパラパラとやってみる。目についた単語は労務管理……単品管理……サブカルチャー……ストリッパー……快感? なんだか統一性がない。 《思ったことは、思っただけのこと。言ったことは、言っただけのこと。やったことだけが、やったことなんですよ。》 なかなか良いことを言うジイサンじゃないか、と思ったら、いまは《やった、とはいえない》状態にあるらしい。 よくわからないが、手元に残した。気が向いたときにでも、読んでみよう。 ――あくまで一例ですが、こんなふうに誰かが手にしてくれたら、それが長年にわたって続いたら、著者としてはとても嬉しい。

|

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |