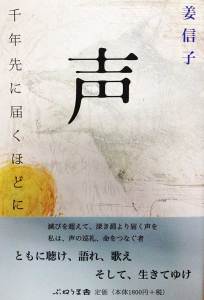

『声 千年先に届くほどに』姜 信子 |

| 私はいったいいつから「声」を聴きはじめたのだろう。 千年前から? そうかもしれない。そして、きっと、千年後もまだ聴きつづけている。 そんな空恐ろしいことを、あらためてつくづくと考えたのは、ボルヘスのせい。千という数字は、つまりは永遠のことなのだと、ボルヘスがその講演集『七つの夜』の第三夜「千一夜物語」で語るのを読んだ時、久しく忘れたふりをしていたことを、うっかり思い出してしまったのでした。 「千一夜物語」とは、浅からぬ因縁がある。今から八年前、ハワイへと向かう旅の途上、突然に一冊の『千一夜物語』が天から降って湧いて出た。噓でも冗談でもありません。それは岩波文庫第一巻でした。事の次第は本書に詳しく書きましたが、かいつまんで言うならば、「話を聞け、聞いて語れ、さもなくば命はないよ」、そんな声なき声を聞かされてしまったようなのです。 その旅の初め、なぜか気持ちがぐずぐずと躊躇していた。なにしろ、ハワイとはいっても、なりゆきで、移民たちのプランテーションの労働の記憶や、生きながら死んだものとして絶海の孤島に捨てられたハンセン病者の八千の墓があるという土地を訪ねねばならぬ状況になっていて、そのときのことを想い起こしてこうして書くだけでも心が重い、それを読むだけでも心が不穏にざわめくのではないでしょうか。 そのとき、ハワイに旅立つ私は尻込みする自分を勇気づけるために、王様に夜ごと物語を語り聞かせて千一夜を生きて越えたあのアラビアの夜の語り部のことを想っていたのです。念ずれば通ずる? いや、そういうことではないでしょう。とにかく一冊の『千一夜物語』が天から降って湧いて出た。そして私は自分が何者であるかを思い知らされた。 思うに、私は「旅する耳」なのです。呼ばれてふらふらゆらゆら彷徨いだしてゆく。だから、いつもなにかと覚悟に欠ける。この世の人の目には見えないひそかな場所で、ひそかな声をあげる人々のその声は、聞く者の覚悟を迫る声だということにも、旅を重ねなければ心底分からぬ迂闊な旅人。 迂闊に旅立って、途方に暮れて、覚悟を迫られ、腹を据えたつもりが、あなたこなたと彷徨ううちに無邪気に忘れて、また途方に暮れて、ロシア極東、サハリン、八重山、ハワイ、沖縄、水俣、ウズベキスタン、カザフスタン、台湾、韓国、日本あちこち、見えない町、見えない人々のところへ、惑いの旅を重ねて幾歳月……。 やがて迂闊な「旅する耳」は、声たちによって「旅する語り」へと育てられていきました。この旅はそこに声があるかぎり、姿かたちがあろうとなかろうと果てなくつづく旅であることも声たちが教えてくれました。 あなたの耳にも、ほら、あの声たち。千年の旅のはじまり。

|

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |