ひさしく編集者の仕事をしながら、「自著について語る」なんてナンセンスだと、ずーーーーっと思ってきた。語りたいことがあれば、その1冊のなかに注入するために書物にしているのではないのか。あるいは百歩も千歩もゆずったとして、モティベーションにあふれた有為な若い人びと、あるいは自分の業績を何十冊も世に問うてきた大先輩の訓話であればそれもありかもしれない。しかし、こちとらあと3年で還暦というおっさんである。20歳代の感性にはかなわずとも、中年は中年なりの工夫と知恵をふりしぼって、今回、1冊の本を出した。それ以上に何を語ればいいのであるか。恥のおおい半生にまた恥の上塗りといった感がなきにしもあらずである。

*

ウェブサイト「日本の古本屋」のユーザーやそのメーリングマガジンの読者にどこまで認知されているのか、はなはだ心許ないことであるが、本稿の執筆者は「株式会社 共和国」という、世間でいうところの「ひとり出版社」を営んで、はや12年目になる。これまで90数点の新刊書を出してきたのだが、大きなベストセラーもなく、出せば出すほどマイナーになっていくような気がしてならないレヴェルの零細出版者だ。

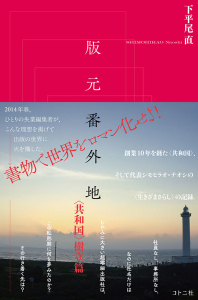

にもかかわらず、あろうことか、破廉恥にも、「自著」なるものを出版してしまった。それが7月に刊行された『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社、2025年)である。タイトルからは、自伝やら伝記やら社史のように見られることが多いのであるが、じつはそういうつもりでは書くことができなかった。最初から最後まで読んでくださればわかるとおり、本人としては、「自分を疑え!」をモティーフにした一種の精神史のつもりである。

もともとは昨2024年9月のある夜、コトニ社の後藤亨真さんから「シモヒラオさんの本を出しませんか? 共和国も10周年を迎えたことですし、そんな感じの本を……」うんぬんと教唆煽動され、ついうかうかと引き受けてしまったわけだが、あらためて考えてみたら、「10周年」的な感情が自分には稀薄な気がしてきた。そもそも編集者の仕事といっても、著者訳者の原稿を預かって、読んで、本にするだけである。その本を最善の姿で世に送り出すために原稿に介入したりデザインに口を挟んだりすることは当然だし、会社としての一定の方針やコンセプトみたいなものもある。しかし完成した本はやはり著者や訳者のものであって自分のものではないという疎外感は抜きがたく、存外に大きいのだった。

だから、本書『版元番外地』では、三分の一ほどは独立創業する前後の経緯や、出版社としての動機や社会とのかかわりかた、あるいは出版や編集についての方向性などを書いてコトニ社にたいする義理を果たすことにして、残りの三分の二ほどはまったくの独自路線で稿を進めさせてもらうことにした。勝手なもんであるな。コトニ社には感謝しかない。自分が自分の担当編集者であれば、とっくにキレて絶交していることであろう。

そういうこともあって、この本が実際に出版されてしまうと、依頼から逸脱した本にしてしまった責任をそれなりに追わねばならない気がしてくる。なんといってもコトニ社も新進気鋭の「ひとり出版社」だ。まんいち売れないだとか在庫過剰だとか返本多数だとかの惨状ともなれば、これまで堅実丁寧にビジネスを続けてきた後藤さんとコトニ社の将来に大きな打撃を与えてしまう。それだけはなんとしてでも避けねばならぬ。となれば、自著についてだって語りもすれば、トークイベントなるものだってやりましょう。

で、また、自伝やら伝記やら社史のような路線からおおきく逸脱してしまったとはいえ、拙著は拙著なりにひとつのモティーフで完結させたつもりもある。そのモティーフを実現するために、執筆にあたって筆者が自分に課したいくつかの制約を披瀝してその責めの一端をふさぎたい。

1) コトニ社の意向を裏切ってしまったのであるから、なによりコトニ社に納得してもらえるだけの内容的な充実をめざさねばならない。売れるかどうかはわからないけれども、せめて出版したことを後悔させるような本になってはならないだろう。

2) 自伝でも伝記でも社史でもないとはいえ、自分について書くのであるから、一定の個人に言及せざるをえない局面に遭遇するはずだ。しかし、だれかを誹謗したり中傷したりして他者を貶めるようなことはしない。暴露的なことでしか興味を惹けないような本にするくらいならそこで出版を断念する。自分を大きく見せるようなことになるのであれば、自分をアホにすること。

3) なので、単なるエピソードの羅列ではなく、文体と構成に意を尽くし、全体として最後まで読んではじめて意味がわかるような、一部を読んだだけではなんだかよくわからないもの、AIに安易に要約させえないようなものをめざす。できれば、光と影、静と動、リズムをもちこんで、洋楽ロックアルバムのような書物にしたい。

4) かなしいとかくるしいとか主観の垂れ流しにしない。つねに自分を対象化すること。

ごく一部を列挙してみると、以上のようなことである。これによって「自分を疑え!」という本書の最大のモティーフがどこまで達成できているかは、ぜひ本を手に取ってご自分の目で確かめていただきたい。むろんこの場合の「自分」とは、わたしのことであるけれども、あなたのことでもあってほしい。

*

しかし、今回こうして1冊の本をまとめながら、われわれ出版社は、なんと因果な不幸の星の下に生まれついてしまったのか、と考えざるをえなかった。よくよく考えなくても、やはり不幸でしかない。というのは、なにもこの共和国という出版社が、こういう本を出して世間にアピールしなければならないほどの零細出版社だからでも、ここまで書き進めていながらやはり「自著を語る」ということが不毛のような気がしてきたからでも、そのいずれでもない。小社であれ、コトニ社であれ、K談社やS学館やI波書店のような大企業であれ、あらゆる出版社が刊行する「新刊」なるものは、それが生まれて市場に流通しはじめた瞬間から「古書」として再流通してしまう宿命を負っているからなのだ。

いや、こう書いたからといって、何もそれをひがんだり恨んだりしているつもりもないのである。実際に拙著でもしばしば肝心なところで古書を利用した。むしろ古書店から古書を購入していなければ、本書は成立しなかったといってもいいくらいだ。内田魯庵訳『罪と罰』やら津田仙『酒の毒』やら中野光風『義民小平次』やら曾野綾子『華やかな手』やら中盛彬『かりそめのひとりごと』やらが、当の筆者よりも輝いているくらいだ。国会図書館にだって所蔵されていない本もかなりある。いわば本書自体が、古書/古書店との共同作業なのだった。

しかし、嗚呼、そんな拙著も、刊行からわずか1カ月ですでに「日本の古本屋」に出品されているではないか……。こうなれば、わたしに1冊でも古書を売ったことがある古書肆のみなさんが、拙著を新刊書店で購入してくださるよう願うしかないのではないか!?

書名:『版元番外地――〈共和国〉樹立篇』

著者:下平尾 直

発行元:コトニ社

判型/ページ数:四六判・288頁

価格:3,080円(税込)

ISBN:978-4-910108-22-3

Cコード:C0095

好評発売中!

https://www.kotonisha.com/project-21