本とエハガキ⑩ 書斎エハガキを読む①知の怪人は書斎から生まれる?!小林昌樹(近代出版研究所) |

紀田先生にならって蔵書の終活をした荒俣さん現代の博物学者と言っていい荒俣宏さんが蔵書2万冊を500冊に減らして引っ越した、という話題がSNSで話題になっていた【参考図1】(元の記事は『週刊現代』10月15日号)。荒俣さんは師匠にあたる紀田順一郎先生の『蔵書一代』(松籟社、2017)のひそみにならったとのことだった。

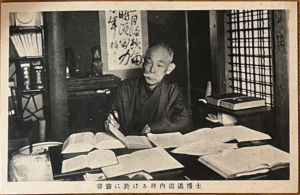

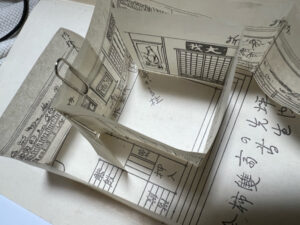

蔵書を使う場所といったら、まず第一に書斎だろう。学者や文筆家には必須だったとも言える書斎。図書館エハガキを集める過程で気付いたのだが、その書斎のエハガキというものも存在するのだ。 学者の書斎――例えば坪内逍遥【図10-1】は作家、英文学者で有名な坪内逍遥の書斎である。昭和初年ごろだろうか。逍遥は1920年から熱海に「双柿舎」(そうししゃ)を営んで住んでおり、もしかすると双柿舎の書斎かもしれないが、手元の楠瀬日年『書斎管見』(翰墨同好会、1935)にある2階書斎の記述やそれに付録の「立版古」【参考図10-1】と雰囲気は似るものの構造が異なるので、双柿舎であったとしても、1階にもあるとされる書斎かもしれない。逍遥は家を何度か替え書斎は5つあったので研究が必要だろう。

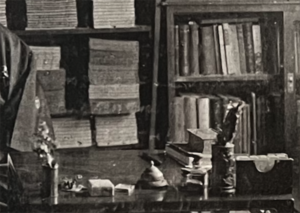

細長いテーブル(文机(ふづくえ)か)を2つ並べ大きなテーブルとなし、その上に冊子を6冊、ファイルを1束展開しているが、冊子はみな横書きなので洋書のようだ。レファレンス図書などを参照しながら原稿を推敲している想定なのだろう。1、2階に本や収集品のおもちゃやお面が整然と並んでいたことといい、戦前における理想的な書斎と言っていいだろう。

ある青年の書斎 次の【図10-2】はたしかヤフオクで買った、誰だか不明の人物の書斎エハガキである。こういった一介の私人、市井の人が知人らに配ったり郵送したりするために作られた挨拶状的な写真エハガキというものが残っている。エハガキであるにもかかわらず、たいていそれにはキャプションがなく(配る範囲が狭かったことを思わせる)、時空を超えた我々には誰だか不明なことが多い。ネット上の顔同定に特化したPimEyesやLenso.aiにも、いちおう画像検索をかけてみたが同定不能である。一方、Google画像検索をすると、AIは「この画像は、日本の小説家である芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ)です」と言うが、さすがに違うと思う。ただし、年代はあっているのでFake画像に使えそう……。 画像が見つかりづらい「ふつう」の本棚 さんざん、高等学校生だの、裕福だの、立派だの言ってしまったが、では、普通の人々の書斎というものはどんなものだろうか。戦前に「ふつう」というのはなかなか難しい(戦前「サラリーマン」はエリートor中産階級である=女中を雇える身分)。職人、工員、書生、お針子といった「庶民」ということであれば、そのような階層は私用でエハガキなど作らないので記録されないということになる。

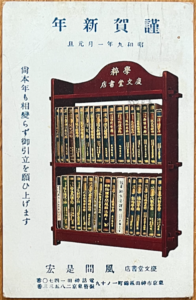

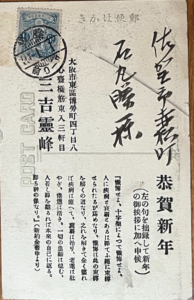

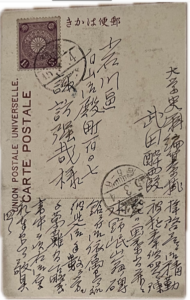

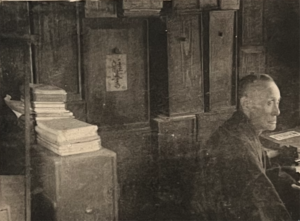

しかし、そもそもふつうの本棚の写真というものを見つけるのが難しい。【図10-3】は、そのめずらしい本棚の写真エハガキだ。慶文堂書店(1913年、風間寅吉という人物が創業)という学習参考書をメインとした出版社がPRのために出したエハガキで、写真かつ色刷りで本棚が見られる。出版社の「学粋」というシリーズ図書が入るような書棚を作ったので、一括買い上げしてくれればサービスで付けますよ、という意味だろう。大正末に大ブームを引き起こした「円本」全集に、特典の本棚が付いたことで、本棚が日本中に普及したらしいことは専門家には有名な話だ(書物蔵「近代日本〈本棚〉史:本箱発、円本経由、スチール行き、そしてみかん箱」『文献継承』(31)p. 8-16, 2017.10) ふつうのことを写すのも、その写真を見つけるのも存外難しい――カラーボックス ただ、現物は意外と残っており「楔 本棚」でググると、アンティーク屋が撮影した写真を多く見ることができる。【図10-3】は天板を入れて3段だが、昭和前期だとどうやら4〜5段書架が標準的だったことがわかる。1段に厚い薄いとりまぜて20冊単行本が入るとして、80〜100冊もあれば、ふつうの人としては蔵書家ということになろう。 ただ8年前に調べた際に不明だったカラーボックス自体の起源はいまネットで判る。1970年に深谷清次商店(現クロシオ)が考案したものだという(「カラーボックスの秘話」株式会社クロシオ. 2025.10.29閲覧)。 本棚の運用――天板に置くものは? 次の【図10-4】はかなり立派な本棚が2竿、畳敷き(?)の部屋に置かれている様子である。キャプションにある伊藤裁縫研究所については調べたが不明であった。 和洋混合、先端情報処理の書斎の持ち主は霊術家! 次の【図10-5a】はちょっと変わった人の書斎である。表面【図10-5b】を見ると、差し出し人と通信文が印刷されており、その素性がわかる。そのスジでは定番の、霊界廓清同志会編『霊術と霊術家 : 破邪顕正』(二松堂書店、1928)によれば、「関西催眠術界の元老」、三吉霊峰(みよしれいほう)(本名彦一)という霊術家だ。受取人は佐賀市長もやった石丸勝一らしく、彼は1922年に死去しているので、消印の年号「10」は昭和でなく大正と判明する。 三吉の書斎を細かく見て驚いたのは、テーブル(座卓)の右端に置かれた器物である【図10-5d】。これは後世にいう「京大式カード」(B6版情報カード)に類するものではあるまいか。それが、見出しの「山カード」といっしょに木製の半月状切り欠きがある箱に入れられている! 連載前回で事務の機械化としてタイプライターのエハガキを紹介したが、情報処理としてはカードも極めて重要で、まさか大正10年、霊術家の書斎に情報カードに見つかるとは。部屋にも絨毯を敷いて、相当にモダーンだ。カードで彼はどんなデータを情報処理していたのだろう。 *三吉の経歴は霊術研究の大家、吉永進一の図書を見てもほぼ不明であったが、どうやらどこの図書館にも残っていない三吉彦一『三吉式催眠術講義録』(精神学会、1917)に半生記があるらしい。三密堂書店が1冊販売しているようだ。オタさんの先輩でもある吉永氏が存命であれば、一も二もなく古本を買ったことだろう。別途NDLデジコレで調べると、弟・三吉半平が徳島県名西郡石井町生まれなので、同地の生まれか。半平が1889年生まれなので以前の生まれ(山崎恒雄編『東江誌』東江尋常高等小学校創立五十周年記念会、1935)。『現代畫家番附』(日本美術倶楽部、1940)では58歳とされているので1882年か83年生まれだろう。本名で靴屋を経営し、妻子もいたことがわかったが、霊術研究には深入りせずにおく。 雑学家の雑書用本箱を発見 まだいくつか個人書斎の写真エハガキはあるのだが、今回はやや古めの1枚で終わりにしておく。 個人発行エハガキの例にもれず、キャプションがないので画像から誰かはわからないのだが、表面【図10-6b】を見ると、手紙文から、武田酔霞が諏訪強哉なる人物に宛てたものだとわかり、そこから写っているのは武田の書斎、ということになる。諏訪強哉(きょうや)は別名、山本強哉で一時期、酔霞と同じ史料編纂掛(1930年に史料編纂所と改称)の校正部にもいた人物らしい。 酔霞の前の卓上にインク瓶のような小瓶が5つ並んでいるのは、本草などの図を描くための絵の具だろうか。窓は障子で、足元は畳敷き。一見して和風だが、和風の書斎にしては実は、本がありすぎるのがちょっと可笑しい。 この図から18年前、明治27年の彼の書斎【参考図10-3】(増山守正編『明治新撰百家風月集(続変態百人一首 ; 第97冊)』静香園、1894)を見てみると、これは写真でなく絵だからということもあるが、もっと上品(?)な書斎である。冒頭の紀田順一郎先生や荒俣宏さんと同様、本が増えすぎると大変なことになる、というのは明治期和本の時代からあったということだろう。『父の書斎』(筑摩書房、1989)などには、学者や歌人で和本の本箱を林立させた人があったとあるし、また、日本最初の府県立図書館「集書院」の2階には、やはり本箱が林立していた。どうやら江戸期から明治の蔵書家は、蔵を別棟で持ち、その2階に蔵書を収めるのがパターンだったらしい。してみると、【図10-6a】は蔵の2階かもしれない。いまも現存する旧江戸川乱歩邸の土蔵書庫が思い出される。 分析的なことを言うと、【図10-6a】で本箱(慳貪函)がタテに2段か3段積み上げられているなかに「雑書」と貼り紙された箱が見える【図10-6c】。 明らかに他の本箱より幅が広いのは、蓋(慳貪)を外して中を見ると、タテに1枚仕切り板が入っていて本をタテ2列に積み重ねるからだろう。「雑書」は薄くもあり小さくもあり、冊数も少なく、つまり1タイトルごとに箱やタトウを作るのは大変だ。武田酔霞はそれを一括して入れる箱を用意したことがこの写真エハガキからわかる。さすが雑学で坪内逍遥の先生になるだけのことはある。周りの「ふつう」の本箱には特定の1〜3タイトルの和本が入っていたろうが、「雑書」箱には1タイトル1冊〜数冊の雑書が、おそらく小口書きなどをされて積み重ねられていたことだろう。和本のタテ積みは基本、ランダムアクセスには向かないのだが、和本主体で旧知識の雑学家なりの工夫と言えようか。 まとめると――無名人のエハガキこそおもしろい 書斎エハガキは坪内逍遥のような有名人系のものと、私家版の無名人系のものに分けられる。有名人系のものは他に乃木希典やラフカディオ・ハーンのものなどがあるが、整序されすぎていて面白みというか、分析甲斐に欠ける傾向だ。 まったくの庶民は書斎など持たないし、エハガキも出さないが、一見無名の人でも、2022年から使い物になるようになった国会図書館デジコレでかなりの情報がわかるようになった。うまく引当てれば、無名人は半有名人と判り、今回のような霊術家や雑学家のご尊顔も拝めるわけである。むしろ、写真エハガキを出す個人は相当おもしろい人なので掘り出し甲斐があると言えよう。 年代というか日本書斎の発展パターンとしては、和本主体の武田酔霞の書斎【参考図10-3】【図10-6a】、和洋装の両方がある三吉霊峯の書斎【図10-5a】、洋装本や洋書が主体の坪内逍遥の書斎【図10-1】といった今回紹介の逆順に展開したらしいとも判る。 次回は……個人蔵書の全体を写したような写真エハガキはそうそうない。が、実は1セットだけ持っている。それは、佐渡の郷土史家、民俗学者にして僧侶、青柳秀雄(秀男とも)という人物で、なんと去年にまるまる1冊、彼についての本『知られざる佐渡の郷土史家・蒐集家――青柳秀雄の生涯とその業績』(皓星社、2024)まで出たのだった(この手の本は絶版になると高くなるのでお早めに)。この本の表紙にまでなった書斎エハガキを紹介する。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ・紀田順一郎先生の追悼対談(荒俣宏×鹿島茂)が神保町の貸棚本屋パサージュ・ソリダであり、私も聞きました(10/15)。パサージュのサイトから有料でオンライン視聴ができるようです。 * * * * * * * 書名:『立ち読みの歴史』 好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

-300x196.png)

如蘭会」罫線パターンc-大正後期から昭和初期-300x196.png)

-罫線パターンc-1921年-300x192.png)

-罫線パターンb-1912年-1-300x191.png)

1-300x115.jpg)