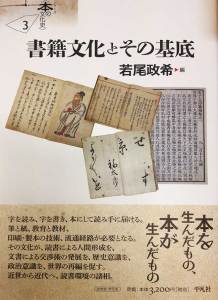

『シリーズ本の文化史3 書籍文化とその基底』若尾政希 |

| 平凡社創業100周年記念出版<シリーズ本の文化史>の第3巻として、『書籍文化とその基底』が刊行されました。1、2巻の配本が5月でしたので、お待たせしてしまいました。 自己紹介を申しますと、私は一橋大学で日本史を教えるかたわら、「書物・出版と社会変容」研究会の呼びかけ人をしております。この研究会は、日本史研究とか文学研究といった専門分野の垣根を越えて、書籍・出版に関心をもつ者が集まるいわば「寄合」です。2003年8月から月例で開催し、2015年11月に100回を迎えました。 10年以上も続いている理由は、何よりも楽しい(苦にならない)からなのですが、最近では、書籍や蔵書を散逸させないよう守り、次世代に伝えていかねばという使命感(?)を持つようになってきました。 本書の総論でも述べましたが、いま、研究の現場では、(かつてないがしろにしてきた)書籍・蔵書が、実は歴史を読み解く重要な史料だという理解が定着しつつあります。しかしながら、それはまだ国民の常識とはなっていません。そのため、江戸時代から続いてきた旧家の蔵書が古書展でバラバラに販売されています(一枚ずつ売られることがない古文書とは対照的です)。私たちは古書を比較的安価に購入できるので嬉しいのですが、その一方で、蔵書というまとまりがこわされてしまったことを忘れてはいけないと思います。ひとまとまりの蔵書が持っていた史料的価値はなくなってしまったのです。 本書のキーワードは「環境」です。書籍文化を背後で下支えし、それを成り立たせてきた環境に焦点を合わせて執筆しました。内容は以下のとおりです。 若尾政希「書籍文化とその基底」(総論)、岩坪充雄「本の文化と文字環境」、若尾政希「近世日本の読書環境・流通環境」、梅村佳代「近世における民衆の手習いと読書―子どもの「器量」形成を中心として―」、八鍬友広「往来物と書式文例集―「文書社会」のためのツール―」、佐藤宏之「実録のながれ―「越後騒動」と歴史・記憶・メディア―」、岩橋清美「歴史叙述と読書」、小池淳一「読書と民俗」、鈴木理恵「近世後期の教育環境としての漢学塾―咸宜園とその系譜塾―」、和田敦彦「近代における書物の流通環境・読書環境の変容―書物の流れとその制約―」。 日本の近世は書籍が出版あるいは書写され、流通した時代です。なぜ人々は書籍を読み、蔵書を形成したのでしょうか。なぜ世代を越えて蔵書を守り通してきたのでしょうか。一冊の書籍に託した人々の思いを、明らかにしてきたいと考えております。皆さんも、一緒に謎解きをしてみませんか。  『書籍文化とその基底』 若尾 政希 編 平凡社 定価:3,200円+税 好評発売中! http://www.heibonsha.co.jp/book/b201174.html 書物・出版と社会変容コミュニティ・ホームページ https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/16284 |

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |