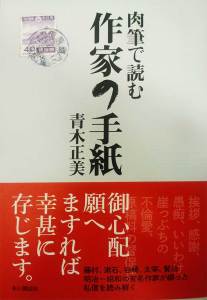

肉筆で読む作家の手紙青木正美 |

| 古本屋稼業六十年の私は、ご多分にもれず文学青年だったが、三十歳で 昔、人は肉筆で手紙を書いた。そして半世紀、それがいつか手紙の代わりにメールと称し、パソコンのキーボードや携帯電話を操るようになった。第一今では、相手と切り結ぶような生々しい内容を記すことはなくなっている。 本書の文章は今はなき「彷書月刊」誌に七年間連載したもので、常識的には漱石から始めるのを、私は若き日の読書で、「どうかして生きたい」(「春」)の言葉を残してくれた島崎藤村から始めた。当時約六十人の作家・詩人をとり上げたが、本書では藤村、漱石から谷崎、直哉、太宰、賢治、織田作、清張等二十九名を選んだ。正直言えば、彼らに名が及ばなかった人達の文学への情熱や、貧しさを伝える手紙ほど面白いものはない。が、どんなに興味ある内容でも、手紙に名がなければ本にはして貰えない。無論、藤村などが彼等に負ける手紙を書いているわけではない。私は時に笑い、時に感動で目を潤ませながら、それらに人生や物語を見、解説を加えた。また、古本屋人生や自分史をそこへ重ねた。 ただ、集書散書は古本屋も蔵書家と同じで、もうその半数の作家のものは流通にのせてしまった。それには古書が売れなくなった反面、書簡や原稿など原資料だけは売れ続けたからでもあった。先に記した「足かけ三年かかっている」の話は、実は出版社は本書に使用した書簡の行方を探索してくれていたのである。 こうして、小林多喜二宛の志賀直哉書簡や、直木三十五の作家以前の手紙等歴史的文献もあり、最後に加えた「日本古書通信」に連載した「斉藤茂吉異聞」は、私が発見した茂吉の養父母、他の多くの手紙を使用したものだ。 自著を持ち上げる不遜を許して貰えるなら、昔の作家達はこれほど真剣に肉筆で手紙を書いてくれていたことを紹介したかったのである。どういう縁で手に入れたかのいわれともども、是非読んで頂きたいと思います。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |