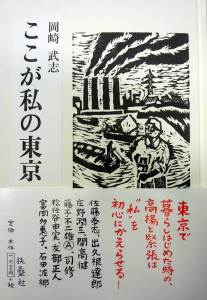

『ここが私の東京』扶桑社について岡崎武志 |

| 私は一九九〇年の春、大阪から上京してきた。三十三歳になっていた。書く仕事に就くため、何もかも大阪へ置いての捨身の上京であった。以来、出版業界の端っこにしがみついて、どうにかここまで生きてきた。 上京して気づいたことはたくさんあるが、東京は「上京者」でできている、と気づいた時に、そこにテーマを見つけた。漱石からハルキまで、上京者あるいは上京する主人公を描いた作品を論じた『上京する文學』(新日本出版社/二〇一二年)にそのテーマが結実した。 その続編をと、季刊雑誌「en-taxi」の依頼を受け、二〇一三年春に始めた連載が「ここが私の東京」であった。同じ上京論ながら、前著と違うのは、「文學」をタイトルから外したことで、作家以外の人も取り上げることができた点だ。出久根達郎、庄野潤三、開高健、司修、富岡多惠子、石田波郷のほか、藤子不二雄Aは漫画家、友部正人と松任谷由実はミュージシャン。そこに文学者とは違う、新たな角度が生まれたし、戦後に限ったことで時代性も濃くなった。佐藤泰志は、すでに発表した原稿を大幅に膨らませ、単行本化の時に増補した。 人選には自信を持っているが、司修は『赤羽モンマルトル』、藤子不二雄Aは『まんが道』、石田波郷は『江東歳時記』と、東京を描いた著作がある点を重視した。そこから調べ始め、書かれた本を持って、彼らが上京し、また住んだ場所を散策してみた。半世紀を経ている場合が多く、風景はまるで変わってしまっているが、痕跡をたどると、意外な発 見もあった。 開高健は大阪から寿屋(現・サントリー)支店を立ち上げるため、上京してくる。作家としてやっていくという野心もあった。彼の行くところ、運河や川がつきまとうというのは、痕跡探訪で気づいたことだ。また、上京して二度目に住んだ杉並区矢頭町(現・井草)の家は、住所を頼りに訪ねてみると健在であった。また、出勤するために駅まで歩く姿が写真に残されているが、そのカーブした道を写真のままに歩いていると、会ったことのないこの作家に触れたような気がした。 出久根達郎さんには本人に直接会って取材し、庄野潤三の場合は、夫人と長女にお目にかかれることができた。連載を持っていたおかげである。庄野潤三は、私の中でも特別な作家であったが、生前は面識がない。名作『夕べの雲』の舞台となった、憧れの庄野家に招かれ、書斎や茶の間を見学し、千壽子夫人と長女・夏子さんにお話をうかがった。お二人とも、庄野作品の主要人物で、初対面の気がしなかった。至福の家族を描く『夕べの雲』そのままの姿であることに感動した。 東京へ上京して来る者の不安と昂揚は、東京生まれの人にはついぞ味わえぬものだ。その独特な気分が、作品に表れていることを、この仕事を通じて確信したのだった。そして、つねに私を「初心」に還らせた。 上京して二十七年目に出た本『ここが私の東京』は、自分のもの書き人生においても、大切な一冊となったのである。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |