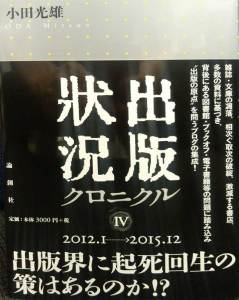

『出版状況クロニクルⅣ』小田光雄 |

| 2007年から始めた出版業界の定点観測である『出版状況クロニクル』は、今回で4冊目となった。しかもこれは近年自著の刊行を慎んできたこともあて、4年分の700ページを超える大部なものになってしまった。 本クロニクルは出版社、取次、書店の動向を中心としているが、絶えず古書業界を視野に入れて書かれている。出版社・取次・書店という近代出版流通システムが立ち上がっていくのは、1890年前後であり、それは雑誌をベースとして成長し、書籍は相乗りするようなかたちで展開されていった。 その過程で、明治末の1910年頃には3000だった書店が、多くのマス雑誌の出現と委託販売制の導入により、昭和初期の1930年に及ぶと、1万店を数えるようになる。これが昭和円本時代のマス書籍の販売インフラを形成したのである。 しかし書店とはいっても、その実質は雑誌店と呼ぶほうがふさわしく、1970年代までは書籍もそのような環境の中で販売されていたのである。それゆえに、欧米の書店が書籍だけを売っていることに対し、日本の書店は雑誌、コミック、書籍から成り立ち、しかも中小書店が多数を占めていた。それが日本の出版業界の現実だったといえよう。 だがその一方で、書籍の大量生産による過剰性と特有の販売予測の不可能性は、必然的にもうひとつの販売市場、すなわち古書業界を誕生させることになった。そしてこの出版業界のバックヤードというべき古書業界が、書籍のリサイクル、リバリューを担い、両輪のような関係において、書籍をめぐる総合市場として営まれてきたのである。 ところが1980年以後の郊外型書店の出店ラッシュは、書籍の大量生産、大量消費に拍車をかけ、それがブックオフを生み出した。そしてアマゾンも上陸し、電子書籍も新たな市場を拡大しつつある。そのような中で、かつての出版業界と古書業界の両輪のような関係も変容しようとしているし、それはどのような行方をたどるのか。 このような包括的視座から『出版状況クロニクルⅣ』は構成されている。この一冊はネットで読むことと異なる印象と感触を与えると確信しているので、著者として、まずは書店で手にとってほしいと願う。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |