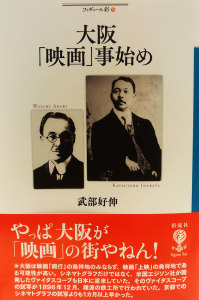

『大阪「映画」事始め』武部好伸 |

| 生粋の浪花っ子で、映画大好き人間。ならば、大阪と映画を絡めた本を書こうと2000年、大阪を舞台にした、あるいは大阪人を主人公にした映画作品をエッセー風に綴った『ぜんぶ大阪の映画やねん』(平凡社)を上梓しました。それまで類書がなく、結構、話題になったのですが、現在、絶版になっています。 その第二弾的な読み物が本書です。前作と同じようにソフト(映画作品)で斬るのは芸がないと思い、歴史的に迫りました。京都の実業家、稲畑勝太郎がフランスから引っさげてきた映写機シネマトグラフが明治30(1897)年2月初旬、京都で試写を行ったあと、大阪・南地演舞場で全国に先がけて一般公開されました。つまり2017年が映画興行の120周年に当たります。その節目の年を見据え、映画がいかにして日本に導入されたのかをしっかり把握せねばならないと思い、映画史を徹底的に再検証しました。 その過程で、もうひとつの映写機ヴァイタスコープをアメリカのエジソンに直談判して購入した大阪・心斎橋の舶来品輸入商、荒木和一の存在がにわかに浮上してきたのです。この人、映画史ではほとんど注目されていません。そういう日陰的な人物にすごく興味を引かれ、連日、図書館にこもって資料・文献と格闘しているうち、明治29(1986)年12月、大阪の難波にあった鉄工所で、ヴァイタスコープの試写を行ったと記した荒木の回想録と回顧談を複数、見つけることができました。 定説では稲畑によるシネマトグラフの試写が行われた京都が日本における映画発祥地とされています。ぼくもそれを鵜呑みにしていました。しかし、「あれっ、これって大阪の方が早いんちゃう?」となったわけです。ということは、今年12月が正真正銘、映画渡来120周年!? それを知ったとき、体が震えました。元新聞記者とあって、まさにスクープをものにしたときと同じ感覚でした。 これまで映画史は東京と京都の視線で捉えられてきましたが、あえて誰もやらなかった大阪からのアプローチによって埋もれていた「事実」を発掘することができました。本書ではこの姿勢を貫き、全編にわたり、大阪が映画と濃密な関わりがあったことを浮き彫りにしています。100年前の大正5(1916)年、ユニヴァーサル・スタジオが大阪市内の某所に存在していたこと、戦前に映画会社や撮影所が各地にあったこと……。 何はともあれ、「記録」として残せることができたのがうれしいです。ご縁ができた荒木和一をもっと掘り下げてみたいという衝動に今、駆られています。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |