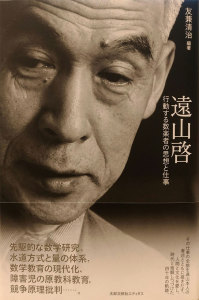

『遠山啓――行動する数楽者の思想と仕事』友兼清治 |

|

いま、「遠山啓」と聞いて、その名を記憶にとどめている方は真っ先に何を思い浮かべるでしょうか。「あの水道方式の?」「『数学入門』で有名な?」「障害児教育に一石を投じた?」「競争原理批判の?」・・・そう、あの遠山啓です。この本を上梓すると同時に熱い思いの反響がすぐさま返ってきました。しかし、この本はそうした遠山のオールド・ファンだけでなく、いまを生きる現役世代にこそ届けたいのです。ここには現在おきている難題を解きほぐすヘッドライトがあります。 『数学入門』の読者はたいへん多いと思いますが、遠山を広く国民的にしたのはむしろ教育の仕事で、水道方式と通称される計算体系を創造し、ブームになりました。さらに数学教育の現代化に取り組み、数学教育を根本から改革する仕事で大きな業績を残しました。その後は障害児に教科教育の道を拓き、晩年には教育を覆う学歴批判・序列主義批判を展開して競争原理を超える教育の全面的な改革をめざす「ひと」運動を主宰しました。それは全国的な市民運動にまで発展しました いま、教育勅語の復活や道徳教育の強化が唱えられ、新指導要領の改訂と実施など2020年問題が盛んに議論を呼んでいます。子どもの自死や殺傷に象徴されるように、子どもたちのなかに負のエネルギーが蓄積され、とくに学校教育の危惧が叫ばれています。内容においても制度においても、もはや対症療法ではすまないところにきているようです。時評のレベルではなく、「人間とはなにか」「文化とはなにか」「教育とはなにか」という根源的な問いに立ち返り、そこからの吟味と考察を必要としているのではないでしょうか。 没後40年近くたってなお、遠山の主張は予見と警鐘に満ちており、いまなお新鮮です。なによりもその基礎には学問・科学・芸術に対する深い造詣と、そこから教育や人間を捉える真摯な洞察があります。数学者・教育者の枠にはとても収まらず、私にはむしろ警世の思想家に思われます。 いままでにも数学や教育などテーマ別の遠山紹介はありましたが、その全体像に迫るガイダンスはありませんでした。そこで、主要な論点に着目して随所から再録し、その背景やエピソード、人間観・文化観などとともに「遠山啓の思想と仕事と人」を立体的に描くことに全力を傾けました。いうなれば30巻におよぶ著作集を1冊に凝縮した「遠山啓による遠山啓入門」といえます。大部な著作ですが、分野別と年代別を組み合わせた評伝ですので、数学としても、教育としても、文化としても、関心にそって各章を独立して読むこともできますし、戦後教育史の結節点を追跡することも可能です。 この機会に遠山を読み、ぜひ、若い世代に奮起してほしいと願っています。私は遠山番の編集者として仕事をしてきましたが、ご恩は「返す」というよりも、むしろつぎの世代に「送る」ものだとしたら、この本がそんな「恩送り」になれば、望外の喜びです。

|

|

Copyright (c) 2017 東京都古書籍商業協同組合 |