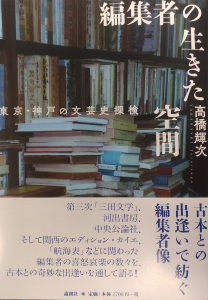

東京・神戸の文芸史を探検する高橋輝次 |

|

本書は論創社、森下紀夫社長が私の長い原稿を読んで、面白いので何とか出しましょうとおっしゃって下さり、闇夜にやっと灯りを見出した思いだった。実はそれまで数社に当たったが、すべてボツになっていたからだ。 それにしても私のささやかな経験からも出版業界の現状は深刻だとの思いが深い。今回の本は前書『ぼくの創元社覚え書』(亀鳴屋)を出してから、すでに四年近くたっている。その間に、出版のあてもなく、コツコツ書きためた書下ろし原稿が大半を占めている。 私の年来のテーマである出版社の歴史(例えば砂子屋書房、河出書房、彌生書房他)やその空間、また忘れられがちな編集者の仕事や喜怒哀楽を古本探索を通して浮彫りにした文章を多く収めている。中でも、第三次「三田文学」編集部に集まった若き日の山川方夫、田久保英夫、江藤淳、坂上弘、桂芳久氏ら錚々たる面々の仕事や友情を探求したものや、わが郷里、神戸で出版社を創ったエディション・カイエの編集者、阪本周三氏の生涯と仕事をまとめたものなどは、大いに力をこめて書いたつもりである。阪本氏は東京に移ってからも、水や川のユニークな文化情報誌「フロント」の編集長として腕を振った人で、詩人でもあった。生涯に一冊だけ、『朝の手紙』という、すてきな詩集を遺している。また、戦後の神戸で、竹中郁氏を指導者として詩同人誌「航海表」を独力で編集し出し続けた藤本義一氏にも光を当てている。藤本氏は、かの直木賞作家と同姓同名だが、後にサントリー宣伝部に入り活躍した人である。ほかにも様々な文学者同士の思いがけないつながりが次々判明してゆく文章など、自分では夢中になって書いたのだが、読者は果たして面白く読んでくれるだろうか。ともあれ、神戸の文芸史についていろいろ探検しており、神戸の文芸・芸術の奥深さを全国の読者にもっと知ってほしいとの願いを込めている。 今回も追及しているテーマに関連した古本文献が連鎖的に見つかってゆくという経験に恵まれ、私の悪癖である「追記」を沢山書くハメになってしまった。ただ、この追記を面白がってくれる読者も身近に割とふえているので、あえて初めから書き直すことはしなかった。「あとがき」にも本文の追記に当たるような文章を入れた始末である。 本書が、本好きや古本ファンはもちろん、出版社の編集者や新聞記者、全国の同人誌、ミニコミ誌の編集人の方々などに少しでも楽しんでもらえたら、大変幸いである。

|

|

Copyright (c) 2017 東京都古書籍商業協同組合 |