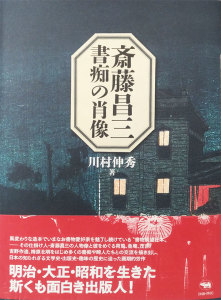

自著を語る 『斎藤昌三 書痴の肖像』川村伸秀 |

|

古本好きなら、誰しも斎藤昌三の名前はご存じだろう。いまも高額の古書価で取り引きされることの多い「ゲテ装本」を作った人として知られている。本書でもゲテ装本の一部はカラーページを設けて紹介しておいた。ゲテ装本とは通常、本造りでは使わない酒ぶくろ、蚊帳、竹皮、風呂敷といった実物をそのまま装幀に使用した、風変わりな本のこと。番傘の油紙で装幀した昌三の著書『書痴の散歩』を前にした民俗学者の柳田國男が「下手もの趣味もここまで来ては頂上だ」と洩らすと、この言葉を気に入った昌三は、こうした本を自ら「ゲテ装本」と称した…..という話も、「日本の古本屋」のメルマガ読者なら先刻ご承知かもしれない。 ならば、そんなゲテ装本を数多く作った書物展望社社主にして名編集者の斎藤昌三とはどんな人物だったのか。一旦調べはじめたら、出てくるわ出てくるわ、これまで知られていなかった出版史・文学史・趣味の歴史のエピソードが山のように埋もれていた。昌三の周りには多くの興味深い人物が離合集散を繰り返していたのだから、面白くないわけがない。試みに本書に出てくる人物を挙げてみれば、自分の排泄物の型をとって置物を作った三田平凡寺、発禁にあっても手を変え品を変えエログロ出版を繰り返した梅原北明、四度の投獄にもめげず自らの意志を貫いて出版を続けた反骨のジャーナリスト・宮武外骨、民本主義を主唱し明治文化研究会を主宰した古本好きの政治学者・吉野作造、そのほか斎藤茂吉、永井荷風、竹久夢二、淡島寒月、F・スタール、河村目呂二、小島烏水、坪井正五郎、辻潤、I・エレンブルク、藤田嗣治、内田魯庵、柳田泉、木村毅、W・ブブノワ、村山知義、山中共古、三田村鳶魚、三村竹清、広瀬千香、花園歌子、正岡容、徳富蘇峰、尾佐竹猛、石井研堂、幸田露伴、市島春城、小栗虫太郎、茂田井武、石川三四郎、小倉清三郎・ミチヨ、國木田独歩、沼田頼輔、小杉放庵、牧野英一などなど……。これらの人々がどこでどう昌三と繋がるのかは、本書でご確認いただきたい。 調べて行くと、どうもおかしいのでないかというところが出てくる。この資料ではこうなっているが、もう一つの資料とは矛盾している。するとどちらが正しいのか!? 第三、第四の資料・証言はないか。気分は、もう探偵小説の主人公だ。古本屋を巡り、古書展を漁り、「日本の古本屋」を検索する。この図書館に、あの図書館、そこでなければ専門の図書館と歩いた歩いた。やがて、なるほどそうだったのかと疑問が氷解したときの爽快感は何ものにも代え難い。謎が解ければ、さあ次だ。いや、この章を書くにはまだまだ資料が足らぬ。古本屋を巡り、古書展を漁り、「日本の古本屋」を検索し、図書館を訪れる……。『斎藤昌三 書痴の肖像』はこうした果てに出来上がった。 カバーに使ったのは小林清親の浮世絵「新橋ステンシヨン」。本では書かなかったが、その理由をメルマガ読者の皆さんにはそっと教えよう。震災後、茅ヶ崎に移り住み、この地で最後まで暮らした斎藤昌三──晩年は茅ヶ崎市立図書館の名誉館長を務めた人でもある──は、毎日列車で新橋駅まで行き、ここから徒歩で銀座新富町にあった書物展望社へと通っていた。つまり新橋駅は昌三ゆかりの駅なのである。よく見て欲しい。駅前にいる人々は手に手に傘を差している。雨が降っているのだ。雨は「少雨荘」の雅号をもっていた昌三には繋がりが深い。この絵の新橋駅は明治期のもので、昌三が使っていたころとは時代を異にするが、明治文化研究家の昌三なら、それもまた相応しいと考えた。実は、カバー裏にもう一つ別の絵柄も用意しておいたのだが、そちらはリアル書店にてご覧あれ。

|

|

Copyright (c) 2017 東京都古書籍商業協同組合 |