忘れられた戦時中の女性団体を掘り起こして胡澎(中国社会科学院日本研究所日本社会室室長) |

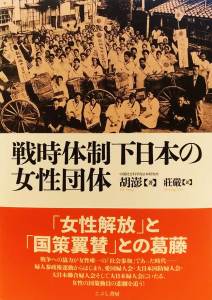

| 白いタスキをかけて「万歳」三唱で出征兵士を送り出す「国防婦人会」の女性たち――戦時中の女性団体についてはそんなイメージがすぐに思い浮かぶのではないかと思います。実は、出征兵士の見送りは1942年夏まで。それ以降は防諜上の理由から禁止されます。名前だけはよく知られている「大日本国防婦人会」も、アジア・太平洋戦争の過程では「大日本婦人会」に統合(1942年2月)されてしまっていました。映画やテレビドラマで作られたイメージをあらためて確かめてみると、意外なほど戦時下の女性の実像を知らなかったことに気付かされます。 かつての日本政府は満洲事変から「大東亜戦争」まで、国内人口の半分を占める女性を動員しました。女性は戦争を熱狂的に支持したとともに、重要な役割を果たしたのです。しかし、次のことに注意するべきです――戦時期の日本女性は個人としてではなく、さまざまな婦人団体を通して戦時体制に巻きこまれたのだということを。 戦時体制下では、女性を動員する力を持っていた官製女性団体(愛国婦人会・大日本国防婦人会・大日本聯合婦人会そして大日本婦人会)は、銃後を安定させ、戦時経済生活を維持し、「士気」を鼓舞する上では大きな役割を発揮したと言えるでしょう。 本書では、まず戦時体制下の女性団体の全体像を俯瞰的に論述することに努めました。我が国(中華人民共和国)の学界ではこの時期の日本女性史に関する資料が不足している現状もあり、日本で蒐集した大量の一次資料をできるだけ利用し、それぞれの団体の公式発表や証言などから実像を描き出しています。 さらに、なぜ戦時下の女性団体が戦争に追随し協力したのか、この思想的な深層を掘り下げることもめざしました。近代の「忠君愛国」を軸とする女性教育や、「家族国家」観と「家」制度、「男尊女卑」的な社会的性差、「皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠」なる天皇制などの問題を含め、制度・思想・文化と伝統などの視点から日本女性団体が戦時体制に参加したことの原因を分析しています。 そして、市川房枝をはじめとした婦選運動のリーダーたちが、なぜ満洲事変後に「転向」し、政府の侵略政策を支持し、戦争を支えた官製女性団体の指導者となっていったのか。このことも本書で力を入れたポイントです。ある意味では、彼女たちの「転向」問題をはっきりさせてはじめて、戦時女性団体に適切な評価を行い、必要な歴史的教訓を見出すのに真に役立つと私は考えています。 女性解放を、国策翼賛をつうじて実現しようとした悲劇――このことが本書のもうひとつのテーマとなっているのです。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |