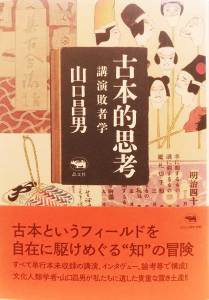

山口昌男著『古本的思考 講演敗者学』川村伸秀 |

| 本欄「自著を語る」には、すでに拙著『斎藤昌三 書痴の肖像』(晶文社)でお世話になった。再びお声がかかったが、今回は自著ではなく編集者の立場で書かせていただくので「番外編」となる。著者の文化人類学者・山口昌男さんは、残念ながら2013年3月に逝去された。 縁あって筆者は、山口さんの晩年の10年間をフリーの編集者として接することができた。おかげで、山口さんが亡くなったあとも未完の遺稿『エノケンと菊谷栄 昭和精神史の匿れた水脈』(晶文社)を編集させていただく機会に恵まれた。その資料を探すために府中のご自宅にお邪魔し、山口さんが「本小屋」と称した書庫(庭に設けたプレハブ小屋)のなかを調べていたときのことである。資料の山に埋もれたワープロ打ちの講演起こし原稿を二編発見した。一つは1977年3月の吉野作造記念館での講演「吉野作造と街角のアカデミー」、そしてもう一つは1992年11月に古書店主の集まりで「近代日本における“知のネットワーク”の源流」と題して行った講演で、どちらも未発表のものであることはすぐに判った。 ふさ子さん(山口夫人)のお許しを得て、エノケンの資料と共に二つの講演録をお預かりして帰った。前者は『「敗者」の精神史』(岩波現代文庫)のなかの一章「大正日本の「嘆きの天使」──吉野作造と花園歌子」と同じテーマを扱ったものだが、当時山口さんは札幌大学の文化学部長就任間もないころで、講演の合間合間に札幌大学の宣伝が入っていてそれが何とも愉しい。 驚いたのは後者の講演である。のちにのめり込んでゆく趣味家たちの世界を発見したばかりの山口さんが、嬉々として古書店主相手にその面白さを語っていた。『「挫折」の昭和史』(岩波現代文庫)などの昭和前期を扱った敗者学の一つの流れが『エノケンと菊谷栄』から始まったとすれば、もう一つの流れである『「敗者」の精神史』などに結実する明治以降の幕臣=負け派のネットワーク研究は、ここから出発していたのだ。ライブ感たっぷりの記録がそこに遺されていた。敗者学の貴重な情報提供者であった古書店主の内堀弘さん(石神井書林)や高橋徹さん(月の輪書林)と出会ったのも、この講演がきっかけだったとお二人から伺った。まさに記念すべき講演! 原稿には山口さんの赤字が随所に入っていて、いずれ発表を意図していたことが判る。 2016年5月、山口さんの後を追うようにしてふさ子さんが亡くなった。その年の夏、ご自宅の蔵書を札幌大学の山口文庫にまとめるため、ご子息の拓夢さん(現・札幌大学教授)、岡本慶一さん(元・東京富士大学教授、故人)、石塚純一さん(元・札幌大学教授)と整理していたとき、内堀さんが作られた私家版『「書画骨董雑誌」を巡って』をやはり「本小屋」のなかに発見した。やはり古書店主を聴衆として、「近代日本における“知のネットワーク”の源流」の続編のような形で1994年1月に行われた講演録であった。これはもう本にするしかないではないか! とはいえ、講演三編だけでは本にならない。そこで雑誌や大学の紀要などに掲載されていたこれまで山口さんの単行本未収録だった同テーマの講演やインタヴュー、論考なども加えて構成した。講演起こし原稿は引用部分などで聴き取れない箇所や間違いも多く、すべて原典にあたっての穴埋めや訂正作業を必要とした。いつしか2年のときが流れたが、晶文社の小川一典さんのお力もお借りして、漸くここに皆さんにご覧いただける形となった。本書を通して、無類の本好きだった山口さんの古本談義を愉しんでいただけたなら、編者としてこれに勝る喜びはない。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |