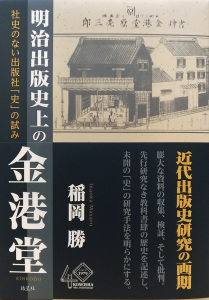

『明治出版史上の金港堂』稲岡 勝 |

| 金港堂と聞いて明治時代の巨大出版社と言える人は何人いるだろうか。相当な出版通でも《最古最大の教科書肆》と知る人は余りいないだろう。それもその筈金港堂は完全に忘れ去られた存在で、従来の近代出版史では業界伝説の対象でしかなかったのである。せいぜい文学好きなら文芸雑誌の嚆矢『都の花』、二葉亭四迷『浮雲』、永井荷風『地獄の花』の版元と答えるか、教育学者なら教科書疑獄事件の主役を連想する程度であろう。それらは確かに金港堂の一面を語ってはいるが、全体像からすればごく小さなパーツに過ぎない。一世を風靡したと言われる巨大教科書出版社は長く顧みられることなく放置されてきた。

誰もやる人がいないという単純な動機から、社史のない出版社「史」の解明に取り組んだのはもう40年も昔のことになる。明治8年岐阜の人原亮三郎が横浜に創業した金港堂は翌年東京日本橋に移転するが、その後どのように出版活動を展開し、社業を発展させていったのだろうか。参考になる先行研究は皆無なのだから、まず散在する関係史料の発掘から始めるより手段はなかった。 金港堂発行の書籍雑誌の観察と記録を手始めに、同時代の新聞雑誌記事や広告類を広く捜した。しかし活字文献だけでは出版の実態解明には限界がある。出版者の私文書は理想的な実証史料であろうが、その出現入手は僥倖を俟つに等しい。それに代わるものとして公文書とくに学事文書の活用を思いついて、新事実の発見や論証に厚みを加えることができた。本書は全て原史料を用いて金港堂の歴史を論述したものだが、偶然にも同時に明治出版文化史の核心を明らかにする結果にもなった。 史実とお話の区別もつかず、また現代の事情を過去に投影して少しも怪しまない俗流出版史の蔓延は一向に止む気配がない。既存の活字文献を無批判に切り貼りした出版物の羅列史、出版者の興亡史に留まっている限り、新しい近代出版史は生まれようがない。 たとえば伊藤整『日本文壇史』には、文壇史の遠景として各時代の出版事情が点綴されている。このため俗流出版史家は今も同書を引用して得々としているようだ。確かに第2巻には金港堂が登場するが、残念ながらその記述は全く不正確である。これは伊藤整の責任というよりは、執筆当時に参照し得た出版史文献にロクなものがなかったことの反映と見るべきであろう。滑稽にも彼らは高名作家の作品を引用すれば箔が付くと錯覚し、史料批判の必要性には気付きもしない。何の根拠もない俗説をあたかも通説としてきた近代出版史は、このようにして無自覚のままに今日までひたすら砂上の楼閣を築いてきたのである。 こうした弊風を打破するためには、若くて意欲溢れる研究者の出現を俟つよりほかはなさそうだ。先行者としての拙著が後進たちへの良きガイドとなり、近代出版史の再構築に向けて多少お役に立つならばこれ以上の喜びはない。

稲岡勝(いなおか・まさる)

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |