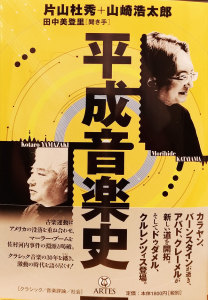

「平成音楽史」片山杜秀 + 山崎浩太郎 田中美登里(聞き手)山崎浩太郎 |

| この本は、平成の30年間におけるクラシック音楽の状況を、対談形式でふり返ってみたものです。 音楽にかぎらず、日本近代思想の語り手として、圧倒的な知識と縦横無尽の話術をもつ片山さんとともに、衛星ラジオ「ミュージックバード」の4時間番組のために話した内容をもとに、さらに追補の対談をしてまとめました。 平成の御代を迎えたころは、まさにバブル景気の絶頂期。クラシック音楽界でも海外から一流アーティストが続々と来日、CDがLPに代わって普及して、その手軽さでバンバン売れ、レコード店も外資系の大型店が次々と繁華街の中心部にオープンしていました。 バブル景気はすぐにはじけてしまい、就職氷河期が来たけれども、モノを買う、消費する生活そのものは1997、8年頃まで拡大を続けました。そのあとインターネットが普及しはじめて質量ともに発展を続け、「音楽を聴く」生活スタイルも大きく変化して現在に至るわけですが、その変容のなかでクラシックはどのように聴かれ、愛されたのか。 片山杜秀さんも、私こと山崎浩太郎も、ともに1963年生まれです。20代後半からの30年間、ちょうど社会に出てから、昔なら定年を迎えるという時期を、平成とともに過ごしたことになります。それぞれの実体験を踏まえつつ、昭和と令和のあいだにどんな変化が起きたのかを話しました。 昭和のあいだはまだ、空洞化しながらも厳然として存在していた「教養」の枠組が、平成になると崩れはじめました。クラシックの場合でいえば、まずは大作曲家による名曲、大演奏家による名盤を聴くべきだ、聴かねばならないという「教養のたが」が外れてきて、ききての個人的な趣味が遠慮なく前面に出るようになっていく。マーラーやブルックナーの長大な交響曲が人気を集めたり、ケーゲルやスヴェトラーノフといったマイナーな指揮者の、「猟奇的」とか「爆演」とかいわれる演奏のCDが、ベストセラーになったりする。 指揮者カラヤンのように「帝王」といわれたカリスマ的スターが死んでしまって、崇めるべき権威も、倒すべき権威もなくなり、中心が見えにくくなった時代。そのなかで、壮大そうに見えるんだけれども、壮大さに憧れているんだけれども、どこかキッチュな、まがいものじみたものへの共感が生まれていく。こうした感覚は、平成に起きた大きな事件にも、つながっていきます。 たとえば、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は、ソ連崩壊でそれまでの安定した地位を失ったロシアの音楽家を集めて、キーレーンというオーケストラをつくり、教祖自作の作品を東京のホールで演奏させました。あるいは、佐村河内守という人物は、「耳の聞こえない作曲家が独学で生み出した、壮大な交響曲」という物語をつくり、後期ロマン派の怪物のように長大で陰鬱な、そして最後は感動的に終る大交響曲を別人に作曲してもらい、自分の作品として発表する。そこに偶然にも東日本大震災が発生し、その苦しみをいやす音楽のつくりてとして、佐村河内は期待されることになりました。 どちらも、最終的には大いなる幻滅と悲劇に終わるわけですが、平成という時代を生きる人間たちの精神のある一面を、象徴しているように思えます。クラシックは、音楽マーケットのなかではごく小さなものですが、それでもなお、時代の一側面を語れるだけの影響力を保っていると思います。 『平成音楽史』片山杜秀 著 山崎浩太郎 著 田中美登里 聞き手 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |