『本屋がアジアをつなぐ』について石橋毅史 |

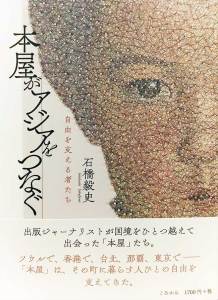

| 言論・表現の自由が脅かされつつある、といわれることが多くなりました。 いまの僕には、なんともいえません。すくなくとも書店空間においては、まだ言論の自由は生きているように思えます。 ある書店を例に挙げます。新刊書を売る、小さな書店です。 その店は、ナショナリズムを押しだした月刊誌2誌を平積みしています。店長によれば、この類の雑誌の客は、毎号、きちんと買いに来るそうです。しかも、老後の生き方についてのエッセイだとか、書籍も一緒に買ってくれる人が多い。 創価学会の人たちも、ありがたい客だそうです。「人間革命」シリーズの新しい巻が出るとなれば、黙っていても百冊近い予約が入る。発売されたらすぐに買いに来るので、忘れずに発注しておく。ただ、売場には出さない。棚に並べてもらえませんかと出版社から請われるたびに、やんわりと断っているそうです。 ナショナリズムも創価学会も大嫌い、という客も多い。来るたびに憲法九条の大切さについて三十分ほど話していく人も、何人かいる。上記の客層に比べると財布のひもは固いものの、店長はそうした人たちが求めそうな本もたくさん用意しています。 残ったわずかなスペースでは、店長が個人的に推したい本、応援している作家の本を置く。店長を慕う客から、なにか薦めてよと言われることがある。そのために必要なのです。 この書店を、良いとか悪いとかいいたいのではありません。ただ、日本の言論の現状を総合しているとはいえるでしょう。言論を扱う場でありながら、右も左も無関心も、さらに子どもまで引き寄せている。インターネット、新聞、テレビを見ていると、すべてが一堂に会することは稀になっています。このような書店は、より特異で、貴重な存在になってきています。あるいは、現在もっとも自由なメディアなのかもしれません。 本書では、韓国、台湾、香港、日本で、そうした書店の「自由」を求めて生きる本屋の話をまとめました。国や時代によって、求める「自由」のかたちは違っていました。なかには、強い権力によって人生を奪われた本屋もいました。 『本屋がアジアをつなぐ』 石橋毅史 著 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |