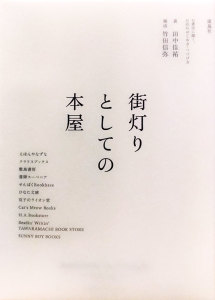

『街灯りとしての本屋 11書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方』について田中佳祐 |

| 何年か前に、韓国を旅行した。航空券を取り、美術館をめぐり、ローカルフードを食べ、目的も無く数日を過ごした。 どこかの街を歩いていた時に、一件の書店を見つける。おそらくチェーン店ではなく、個人書店だと思う。店内は薄暗く、ドアには張り紙があった。書かれている韓国語をスマートフォンで読み取り翻訳すると、こういうことが書いてあった。 「出かけてきます。ご用の方は、少しだけ待っていてください」 再び書店に行くと“open”の看板がかけられている。扉を開けて店内に入ると、眼鏡をかけた女性がレジに立っていた。胸の高さほどの低めの本棚に、韓国語の本や雑誌が並べられている。本棚の上には、小さな雑貨やかわいらしい文房具があった。 僕はPOPでオススメされている、シェイクスピアの『テンペスト』を買うことにした。タイトルは英語だが、中身は韓国語である。もう内容は忘れてしまったけれどPOPに素敵なことが書いてあって、それが欲しくてレジでお願いをした。僕の英語がマズかったのか、そうじゃない理由があったのか、上手く伝わらずに貰うことができなかった。店を後にして、その街の酒屋でマッコリを買いホテルに帰った。 珍しい本を買ったわけではないし、店員さんとちゃんと会話したわけでもないのにその時に訪れた本屋と街の事は鮮明に覚えている。 『街灯りとしての本屋 11書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方』は、新しい試みに挑戦している11の本屋をインタビューして作った一冊だ。老舗の本屋が次々に閉店し、出版不況と言われる現代において、生成しつつある新しい本屋を作り上げている“人”を紹介している。 11書店について少々無理をして一言で説明するならば、忙しい今の世の中で「少しだけ待つ」ことのできる空間を作っている店と言えるかもしれない。誰かに見つけてもらうことを待っているような、誰かと出会うことを待っているような本屋だ。そこを訪れると特別なエンターテインメントはないけれど、人生を休憩するのにぴったりな温かい灯りがともっているような気がする。店の作りや本棚、そして店主の表情からその独特な温かさが滲み出ている。 この灯りを絶やさないようにするために、それぞれの書店は様々な工夫をしている。多くの店主は自分の身の丈に合った、生活によりそった働き方をしながら、無理なく本屋を続ける方法を探していた。 『街灯りとしての本屋 11書店に聞く、お店のはじめ方・つづけ方』 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |