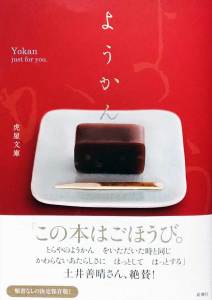

虎屋文庫『ようかん』虎屋文庫 |

| 羊羹はお好きですか? ちょっと地味なお菓子だと思われていませんか? いえいえ、とんでもない。羊羹は実に多彩な顔を持った、また謎に満ちた、魅力的な食べ物なのです。しかし、餅や饅頭や鯛焼きの本はあるのに、羊羹の魅力を伝える一般書籍はありませんでした。 「わたしたちが作らなくてはいけないのでは?」 使命感にかられて本づくりに取り組んだのは和菓子屋・虎屋の菓子資料室、虎屋文庫。和菓子に関する資料収集・調査研究を行い、展示開催、機関誌『和菓子』の発行、執筆・講演などで和菓子の魅力を広く伝える仕事をしている研究部門です(企業アーカイブズとしての仕事も担当)。 はじめての羊羹の本ですから、原材料や作り方といった基本はもちろん、季節の風物を映した色とりどりの羊羹が、江戸時代から現代まで作られていることをビジュアルでお見せしたい、文豪たちが羊羹について語った味わい深い文章も紹介したい…。盛沢山な切り口が提案されましたが、この辺りは問題なくまとまりそうでした。近年の話題として、パリやニューヨークなどでも開催されたイベント「羊羹コレクション」をとりあげ、参加店の商品を中心とした全国のおいしい羊羹も、新潮社編集部のセレクトで紹介することになりました(ぜひ、新しい味に出会ってください)。 しかし、難関が残されました。羊羹の通史です(本では「ようかん全史」)。 そもそも羊羹が菓子ではなかったことはわかっています。本来の羊羹は、古代中国において大変なご馳走だった熱々の羊肉のスープ(羹=あつもの)だったのです。鎌倉~室町時代にこれを禅僧が日本に伝えて精進料理となったところまではよしとして、なぜ菓子になったのか? ―――わかりません。これまで、菓子としては、餡と小麦粉を蒸して固める蒸羊羹が先に生まれ、その後、餡と寒天を煉り固める煉羊羹ができたとされてきました。この二つもずいぶん違う菓子ですが、これ以外に餡を使わない羊羹も存在しており、菓子としての羊羹の定義すら困難です。 虎屋文庫は史料に基づいた調査研究を旨としていますので、歴史の空白を単なる空想で埋めるわけにはいきません。「ある程度妥当な推論」を見つけるために、史料を探し直し、読み返し、議論を重ねる、「羊羹のことしか考えない日々」が続きました。その結果(時間はかかりましたが)、蒸羊羹は3種類あったのではないか、煉羊羹は水羊羹から発展したのではないか、虎屋で「羊羹製※」「水羊羹製」と呼んでいる生菓子は普通の羊羹とは全く違うが、羊羹の進化(変化)の過程を表しているのではないか等々、当初は考えてもみなかった様々な新説が生まれるに至りました。詳しくは本をお読みいただきたいのですが、菓子としての羊羹の歴史の流れが、今までよりも少し滑らかになったのではないかと考えています。これを足掛かりとして、この先、誰かが更に新しい見解を示してくれる日が来るなら、どんなに嬉しいことでしょう。 戦国武将や茶人、公家、もちろん菓子屋もふくめ、様々な人たちが遺した、山のような羊羹の記録と向き合うことは、この菓子がいかに愛されてきたかを確認する作業でもあったように思っています。 ※一般には「こなし」と呼ばれる。 『ようかん』 虎屋文庫 著 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |