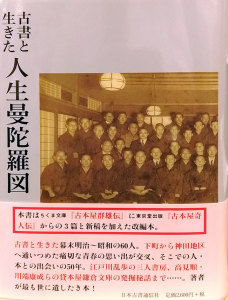

『古書に生きた人生曼陀羅図』青木書店 青木正美 |

| 著者は昭和8年葛飾区生まれ。高校中退後20歳で古本屋を開業。以来67年、今も気持ちは古本屋です。同年生まれを人で示せば他界された永六輔、藤田まことがいます。渡辺貞夫、森村誠一などが健在だし、昨年御退位された上皇も8年生まれです。女性は若尾文子、黒柳徹子、草笛光子などが今もテレビで見かけます。 著者は売買が当たり前の職業では、傍ら本など書き始めた変人的存在でした。中学入学時、先生から義務的に書かされた日記が病みつきになり、書く前の思い出を『昭和少年懐古』(昭52)に、業歴30年時には『古本屋三十年』(昭52)を自費出版。以後出版社もつき、古書業界の出自を探索したものや日本の日記の由来を辿った本など40冊を出しました。―以上自己紹介です。 平成20年、私はもっとも評判のよかった本に恵まれる。本書『古書に生きた人間曼陀羅図』の主な部分となる”ちくま文庫”『古本屋群友伝』(平20)で文章は平成13~20年に「彷書月刊」に連載した。当時は生き証人も健在、どこへでも歩き話も聞けた。古書界人が終えると集めてあった文献に移った。江戸川乱歩の三人書房を調べた時には弟の”通“(みち)が老いて同業になっていたのまで分かった。古本屋小説を書いて三回も芥川賞候補になった埴原一亟(うえはらいちじょう)、すぐ終戦になって作家に戻れたが、間際まで貸本屋に熱中した川端康成、高見順、中山義秀たち。食うために古本屋になった画人、俳人、歌人たちも多かった。 ではどうしてこんな700頁もの厚冊になったのか? 気がつくと86歳。会いたい人が文庫の中にしかいなくなっていた。眼も文字が小さく遠くなるばかり。一人ふたりは拡大コピーに行ったが、ある日「いっそ全頁拡大しちゃえ」と思ったのが直接の動機だったが裏では打算もあった。同じ本造りするなら、昔出した『古本屋奇人伝』(平20)からより詳しい三人分を加えちゃおう。―モデル本にしたのは島崎藤村の『夜明け前・第一部』(昭7)の初版本。ページ、字数、重さまで、まるでそっくりだ。生涯自分が私淑した作家だけに、本の形だけでもこの偶然は嬉しかった。 こうしてこのバカ厚い本が二月末に誕生し、本を贈り始める。 三日後、「原本は読んでますが、このようにまとめて下さり、古書業界の歴史と人脈が容易に辿れるようになり、基本書として残るでしょう」との葉書を紀田順一郎氏が下さる。また1週間後、「自分史であると同時に、古書業裏面史でもある貴重な資料・・・」と書いた葉書を下さったのは直木賞作家の逢坂剛氏だった。 西村氏に対して、私には複雑な心の葛藤があった。昔『煉瓦』という同人雑誌があった。すれ違ってお会い出来なかったが、西村氏も同人に加入、『煉瓦』に発表した氏の作品はすぐ評判になり、引き抜かれる形で独立、数年後には芥川賞を取る。私にはすっかり敷居が高くなり、いつも贈本が躊躇された。「ただ今度の本だけは絶対に読んで貰いたい。感想などくれないだろう」。それが、手紙には「同人誌の頃はお会いさせて頂く機会もなく御挨拶の非礼を」・・・に始まり、「貴重な記録」「スリリングなスタイル」そして「余人には真似の及ばぬ手練の作品」・・・と、まるで夢のような言葉までがあった。 すると発行から2か月、予想も出来なかった奇蹟が起きる。古書通信社からのファックスが届き、3月29日の毎日新聞・「今週の本棚」に鹿島茂氏の書評が出ていたのだ。それも1500字もの字数が使われて。―紀田さん、逢坂さん、西村さん、そして鹿島茂さんありがとうございました。 『古書と生きた人生曼陀羅図』 青木正美 著 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |