─書斎人に定年はない田村紀雄 |

| 本書は私の87年間の人生のうちティーンエイジャー時代の思想形成を焦点に黒川創さんとの対話でまとめたもの。大佛次郎賞、毎日出版文化賞など数多い賞を得ている旧知の若い作家からの対話提案の手紙だ。これまで、多くの人士を取材してきたが、攻守立場をかえてのこの申し入れ、当然少々身構えるものだ。

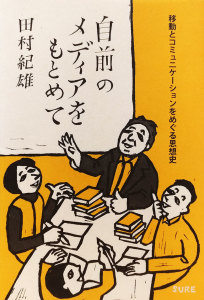

自身を振り返るほどの仕事をしたとおもえない。自慢できるほどのこともない。振り返るのに値しない、とかねがね思っていた。31歳のとき、幸運にも大学で碌を得て「コミュニケーションとは何か」という念願の課題に向かうようにはなった。人前(学生諸君)で話をするようになってからも50数年になる。ただそれだけのことである。 その前提になった、モノを読んで生活するという道をなぜ選んだのだろうか、と自問してみた。同時にまたなぜ活字生活に引き寄せられたのであろうか、と。考えてみると、父の所持していた昭和初期の「円本」に出発点があったようだ。本書でも述べたが、戦争中のB29の爆撃で被災し、母の実家の栃木県南部の農村へ縁故疎開した。家具類は破損したが、書籍は残ったのである。「円本」は、比較的大衆的な商品だがハードカバーで頑丈にできていたのだ。 かくて疎開先の親戚の農具小屋の片隅に急造した「住居」には不釣り合いの20冊ほど、世界文学全集が鎮座したわけだ。この冊数、父が買えた分か、散逸を免れた分かわからない。敗戦をはさむ日本全体が半ば放心状態の農村、時間潰しに10歳代では難解だが、それらを読み漁った。ユーゴ、シェイクスピア、モーパッサンといった名前や作品も生まれてはじめて読んだ。作品のレベルは当然として11,2歳の少年には相当の知識量と刺激。社会の仕組みや男女の秘密等に関心を向き始めの早熟な読書であった。当然、言葉の意味不明の場合、両親に質問したが、あるとき「接吻」という文字を見つけて尋ねると、それまで丁寧に説明していたのに、急に話をそらしてしまった。これは、なにか秘密があるなと思いつつも、貧しい農村、辞書もなく、この言葉を抱いて発足したばかりの新制中学生になった。疑問は知識探求の原動力である。 ある時、師範学校を卒業したばかりの若い教員に文字を書いてみせて意味を問うてみた。22,3歳の先生いわく「わたしも良く知らないんだよ」、戦後生まれ始めた娯楽雑誌のなかの映画広告をゆびさして、「これのことらしい」と。そこには外国人の男女の俳優が抱擁してくちづけをしているではないか。日本ではついぞ見かけない。でもなんとなく、少年の身体が疼く。両親は知っていたのだ。知られたくなかったのだ。「円本」は知識の泉であった。 15歳になり生まれたばかりの新制高校進学、同時に敗戦で失職新しい仕事につくべく一家はあげて近くの都市に転居、当然「円本」も大切に移動した。昭和25年はもの不足が絶頂期、蔵書の古本をリュックに背負い上京し書店で売りさばいて生活の足しにした哲学者の話があるくらいだ。 母や妹と弟は近くの親戚へ避難、父と私は、家に踏みとどまり家具を押さえて水のひくのをまった。水は翌日には静かに消えていった。ところがである。私の大事な「円本」は、流され、残ったものも水分を含んで、ぐっしょり。静かな別れとなった。それから70年、いま書籍に埋もれ、読み、書き、整理する生活になった。それにつけてもインタビュアーになった黒川さんの事前の十分な準備と知識に改めて感服している。 『自前のメディアをもとめて ──移動とコミュニケーションをめぐる思想史』田村紀雄 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |