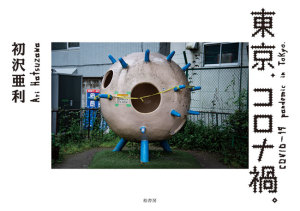

『東京、コロナ禍。』について初沢亜利 |

| 2020年頭から街に出てスナップ写真を撮り始めた。オリンピックイヤーの東京を撮ってみよう、という動機からのスタートだった。様々な変化が予測できた。春くらいからはメディアの煽りを食って、表向きオリンピックムード一色になっていただろう。その影で白けている人々の日常もあったはずだ。これまで以上に様々な国からの来訪者も景色に加わっただろう。1月は武漢のニュースに終始し、国内への感染流入を食い止めるべく政府の対応が求められた。すでに雲行きは怪しかった。 2月19日に横浜港に停泊していたダイヤモンド・プリンセス号から、陰性と認められた人々が下船を開始し、公共交通機関を使い全国に帰った乗客から、その後次々と陽性反応が出た。この辺りがコロナ禍のスタートであろうか? 学生時代から飲んでいた新宿ゴールデン街の変化は忘れがたい。威勢よく自由や個人主義、反権力を語っていた無頼派気取りの記者やジャーナリストが一瞬にして消え去り、多くは国による国民の行動規制を待望し、自由を呆気なく手放してしまった。緊急事態宣言下においても連日街へ出て写真を撮り続けたのは、そのような風潮への異議申し立てでもあった。 一方で、コロナ禍などと言う実体の摑みにくいテーマを掲げた写真家は少なかったようだ。不謹慎かつ無責任な写真家が少なかった、と言うことか。しかし、コロナ禍の風景、人間模様は、誰かが記録しておくべきではないか。不要不急とは言い切れない。報道的な視点だけではない、ささやかな日常を記録することは後世に意味をもつはずだ。都市の感情の記録、東京人の自画像として。 スナップ写真一枚一枚について撮影者自らが語ることは実に難しい。なぜなら、絵画や現代美術、小説などと違い、作品の隅々まで統制不可能であり、意図以外のものを多分に含むことが、表現の前提になっているからだ。その場で起きたことの真相が判らぬままシャッターを切り、立ち去ることも多い。写真を見た人に、状況について質問されても、答えようがない。そのような余白や余韻を見る側同様に撮影者自身も楽しんでいたりする。 自身が拠点する東京を写すことは楽ではなかった。ここ10年、被災地東北、北朝鮮、沖縄、香港と外部を写してきたが、幼少期から住み慣れており、いつでも目の前に「見えている」東京を改めて「見る」ことは、他の地域以上に想像力と集中力を必要とした。カメラ越しに見える東京景は漠然としていたが、2020年上半期、一層モヤモヤとした不安に覆われていた。ロックダウンすることもなく、「自粛」という名の国民の自由意思に任されたため、受け止め方や行動に誤差が生じた。写真集「東京、コロナ禍。」は誤差の幅を写した、曖昧さを多く含んだ日本の首都ならではの光景を写す一冊となった。他国のコロナ禍写真との比較において、その意味はいずれ顕著になるだろう。 写真を鏡として使うか、窓として使うか?という定番の議論がある。私の内面の投影としての写真か、人や社会を私とはなるべく切り離して掬い取り定着させる写真か。両者は明確に線引きできるものではないが、私はこれからも、社会を写す窓として写真表現を継続して行く。そして自らの意思の反映とは言い切れない、偶然写るスナップ写真を追求し精度を高めていきたい。 写真家自身が、半年間で何を見てもコロナに引き付けて事象を見てしまう癖がついてしまった。時間と共に、それも洗い流されていくだろう。焦らず淡々と歩き続ける日々はまだまだ続く。 ▼3月29日 日曜日の上野恩賜公園 前々日より桜並木が閉鎖された。 ▼三軒茶屋の公園 また舞台で踊れる日まで、と黙々と練習に励んでいた。 ▼5月29日 医療従事者への敬意と感謝をしめすため、ブルーインパルスが東京上空を飛行した。 『東京、コロナ禍。』 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |